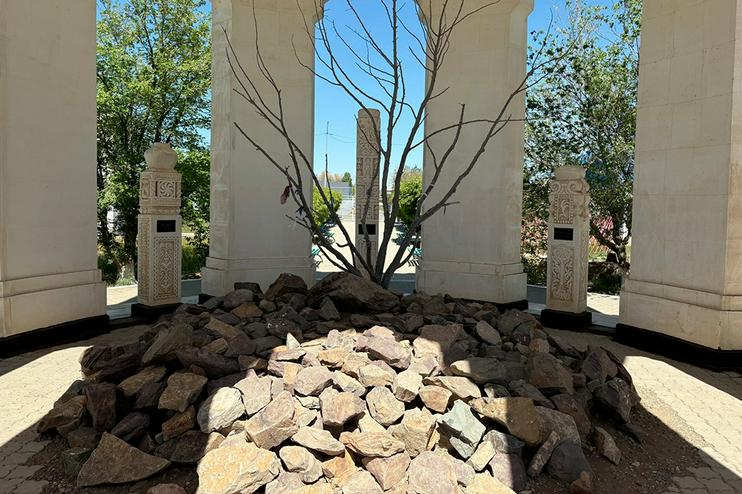

В полусотне километров на север от Атырау, на правом берегу реки Жайык (Урал), находятся руины Сарайчика — древнего города, основанного в XIII веке ханами Золотой Орды. В составе этого государства Сарайчик занимал особое положение, являясь не только крупным экономическим и торговым центром, но и местом захоронения представителей высшей знати Улуса Джучи. В данном статусе он оставался и при наследниках Монгольской империи — Казахском ханстве и Ногайской орде, в составе которой Сарайчик был, по сути, единственным городом. Пережив многочисленные междоусобицы потомков Чингисхана и даже оправившись после нашествия Тамерлана, столица ногаев не смогла противостоять грабительским походам волжских казаков, положившим конец и Сарайчику, и господству остатков Орды на Урале.

Сакральное место

По одной из версий, некое поселение существовало на месте Сарайчика еще в домонгольскую эпоху. Такой точки зрения придерживался, в частности, советский археолог Сергей Толстов, полагавший, что на берегу Урала в X-XI веках мог располагаться опорный пункт хорезмийцев, ведших обширную торговлю с Хазарским каганатом в низовьях Волги. Тем не менее, поскольку никаких существенных археологических подтверждений этой теории обнаружено не было, большинство историков относят возникновение города к эпохе правления первых золотоордынских ханов — Батыя или его брата Берке.

Хивинский хан-историк XVII века Абульгази, рассказывая легенду о принятии Берке ислама, указывает, что Сарайчик был основан его предшественником (здесь и далее орфография автора сохранена):

«В одно время Берке-хан отправился в город Сарайчик, основанный старшим его братом; здесь он увидел большой караван, прибывший из Бухары. Из этого каравана, он призвал к себе, в уединенное от людей место, двух хороших человек, и спросил у них об учении и правилах мусульманства. Эти люди хорошо объяснили ему, в чем состоит мусульманство. Счастливец государь, этот Берке-хан, от искреннего сердца, сделался мусульманином».

В 1330-х годах Сарайчик посетил Ибн-Баттута, оставивший его наиболее подробное, если можно так выразиться, описание. По словам арабского путешественника, город стоял «на берегу большой и быстрой реки», название которой — Улусу — означает «великая вода». Через реку был перекинут мост — «как мост багдадский». Это сравнение дает многим современным авторам повод проводить параллели между городами в Месопотамии и на Урале, хотя, конечно, они несопоставимы ни по своему историческому и культурному масштабу, ни по типу развития.

В Сарайчике Ибн-Баттута и его спутники, следовавшие из столицы Орды на нижней Волге в Хорезм, поменяли лошадей на верблюдов, а заодно познакомились с местным кадием (судьей) и неким «благочестивым пожилым человеком из тюрков» по имени Ата, что значит «родитель».

По косвенным свидетельствам и результатам археологических изысканий можно сделать вывод, что Сарайчик и впрямь был крайне важен для народов Золотой Орды. В его пользу играло как стратегическое положение на северном ответвлении Великого Шелкового пути, так и особое ритуальное значение, которое он приобрел, когда господствующей религией во владениях монголов стал ислам.

Если верить Абульгази, то в Сарайчике были похоронены золотоордынские ханы Тохта и Джанибек. По некоторым данным, здесь же находилась и гробница Менгу-Тимура. Одновременно источники сообщают, что на берегу Урала часто проходила и интронизация правителей-джучидов.

При этом, как полагает современный американский исследователь Девин Дьюиз (Devin Deweese), Сарайчик мог быть доисламским и даже домонгольским культурным и религиозным центром всего Дешт-и Кипчака — гигантского степного региона, протянувшегося от предгорий Алтая до Дуная. Со своей стороны ведущий российский историк-тюрколог Вадим Трепавлов отмечает следующее:

«Результаты раскопок развалин Сарайчука говорят о том, что это был прежде всего колоссальный некрополь, который действовал на протяжении по крайней мере XIII-XVI веков. Там в течение 400 лет хоронили представителей джучидской династии и ногайских правителей. Все здания, которые на сегодняшний день открыты в Сарайчуке, — это мавзолеи, так называемые кешеен, или мазары. По письменным источникам известно, что в городе была мечеть и тюрьма, но ничего похожего пока не обнаружено».

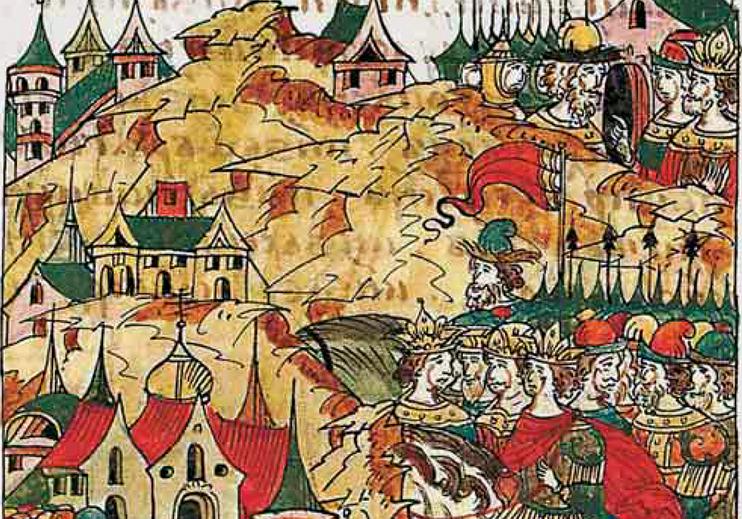

К слову, защитных стен Сарайчик тоже не имел, но это вообще было отличительным признаком всех городов Орды. Правителям монголов просто не могло прийти в голову, что кто-то рискнет напасть на владения наследников Чингисхана, так что на фортификационные сооружения они не тратились. И когда в Орде после смерти сына Джанибека Бердибека началась многолетняя смута, так называемая «Великая Замятня», главные города Улуса Джучи, включая его столицу — Новый Сарай на Волге, — пострадали в первую очередь. Впрочем, окончательно с урбанизмом в Золотой Орде было покончено чуть позже — на рубеже XIV-XV веков, когда в эти края заявился Тамерлан (Амир Темур).

На нижней Волге амир камня на камне не оставил от главных центров Орды, но вот что касается Сарайчика, тут мнения исследователей не столь однозначны. Есть версия, что Темур полностью разрушил город, позже восстановленный на другой локации. Однако некоторые специалисты считают, что Сарайчик совсем не пострадал от войск амира. Якобы тот, двигаясь с армией против золотоордынского хана Тохтамыша, пересек Урал в его верховьях, тогда как Сарайчик находился ближе к устью, где располагались самые удобные переправы. Такой вывод делается на основе слов придворного историка Тимуридов Шарафа ад-дин Язди, который в своей «Книге побед» («Зафар-наме») пишет:

«Проводник доложил Тимуру, что на этой реке три брода... Но Тимур, светлый ум которого был центром лучей истины и здравомыслия, сказал, что переправляться по этим переправам не следует, потому что неприятель, может быть, устроил засаду, а что лучше нам двинуться к верховью реки и, возложив упование на бога, броситься в реку и переправиться [вплавь]. В тот же час откочевали и, отправившись к верховью реки, конные и пешие отовсюду устремились в реку и перебрались вплавь».

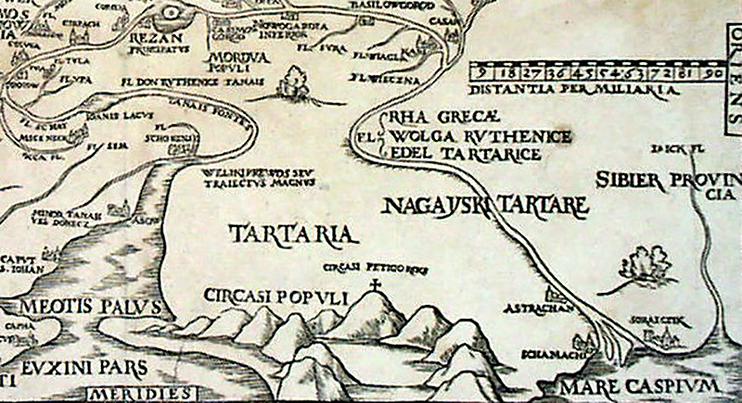

После «Великой Замятни» и нашествия Темура, сведшему на нет торговлю по северному отрезку Великого шелкового пути, Сарайчик оказался центром Мангытского юрта — выделившейся из состава Золотой Орды группы тюркских племен в междуречье Урала и Эмбы, во главе которой стоял беклярбек («бек всех беков») Едигей, по некоторым данным, также похороненный впоследствии на берегах Урала.

При потомках беклярбека юрт в процессе окончательного распада Улуса Джучи оформился в независимое государство — Ногайскую Орду с центром в Сарайчике. Ногаи владели этим городом в последующие два столетия с небольшим перерывом в конце XV — начале XVI века, когда казахские ханы (Жанибек, Бурундук и Касым) обосновались в Сарайчике и включили Северо-Восточный Прикаспий в состав своих владений. Касым был похоронен здесь же, в Сарайчике, так же, как и впоследствии многие ногайские бии (эмиры).

Ногайская столица

В образовавшемся после коллапса Золотой Орды геополитическом пространстве на первые роли постепенно выдвинулось Московское княжество, ставшее при Иване III полноценным Русским государством, а при его внуке Иване IV Грозном — царством. Пережив крупную смуту в XV веке, следующие полтора столетия Москва демонстрировала относительную внутреннюю стабильность, что позволило ей брать верх над своими соседями, постепенно раздвигая русские границы на юге и востоке.

Отношения бывших данников Орды с осколками монгольской империи — Астраханским, Казанским, Крымским ханствами и ногаями — в этот период были тесными и предельно запутанными: военные конфликты чередовались с попытками создания союзов и кратковременными альянсами в самых разных конфигурациях. При этом перманентно погруженная во внутренние междоусобицы Ногайская Орда большую часть своей истории поддерживала с московскими князьями вполне дружеские отношения, хотя несколько раз ее контингенты и принимали участие в военных мероприятиях других ханств против русских.

В первой половине XVI века отношения между Сарайчиком и Москвой также оставались преимущественно союзными — особенно в период военных кампаний Ивана Грозного против Казанского и Крымского ханств. После присоединения к Русскому царству Астрахани в 1556 году влияние Кремля в Поволжье значительно выросло, и ногайские бии стали признавать зависимость от Кремля. Так, например, Исмаил-бий дважды — в 1554 и 1557 годах — присягнул царю на верность. Сразу после этого Ногайская Орда разделилась на Большую Орду (Большие Ногаи), оставшуюся в степном Заволжье, и на не пожелавшую признать московский сюзеренитет Малую Орду (Малые Ногаи), откочевавшую на запад в Приазовье и Кубань.

По словам Вадима Трепавлова, Сарайчик в эту эпоху (так же, как, впрочем, и во времена Золотой Орды) мог быть и третьим по значению городом всего Дешт-и-Кипчака, и заштатной торговой факторией — мнения специалистов по этому вопросу расходятся, хотя большинство склоняется все же ко второму варианту. Исследователь пишет:

«Историки обычно видят в Сарайчике зимнюю ставку ногайского бия. Городская жизнь в ней единодушно признается примитивной, сводящейся к незначительной торговле, функционированию некоторых административных учреждений, тюрьмы и кладбища».

Вероятно, к XVI веку Сарайчик действительно пришел в упадок, так что спорные даже для монгольской эпохи оценки городского населения в 50-100 тысяч человек в ногайский период кажутся совсем не актуальными. Большая часть найденных при раскопках на Урале монет датируется еще XIV веком (хотя чеканка в Орде продолжалась до середины XV века), причем примерно десятую долю коллекции составляют выпуски, принадлежавшие местному монетному двору.

То, что оседлое население Сарайчика при ногаях было весьма немногочисленным, подтверждает и такой эпизод — когда в 1536 году местные жители узнали о приближении войск астраханского хана, то собрали свои пожитки и поголовно ушли в степь. Вряд ли бы подобный исход был возможен, будь оседлое население города действительно многочисленным.

Впрочем, если значение Сарайчика как крупного ремесленного и хозяйственного центра со временем упало, его расположение на старинном торговом пути в целом должно было сохранить за ногайской столицей роль важнейшего транзитного звена в международном обмене. Так что, скорее всего, на берегу Урала продолжали концентрироваться значительные материальные ценности, в плюс к тем, что уже были накоплены за предшествующие века активной торговли и чеканки монеты.

Не будем забывать и о богатствах местных мавзолеев. Несмотря на то, что правители Орды еще с XIV века исповедовали ислам, который требует простоты и скромности в похоронных практиках, в степи еще долгое время сохранялись языческие и синкретические обряды, предусматривающие богатые погребения — с оружием, расшитыми золотом одеждами и украшениями.

Показательно то обстоятельство, что на европейских картах XIV века между устьем Волги и Мангышлаком обозначено скопление гробниц под названием Trestago или Trestargo и пояснением «Залив мертвых». В своей «Истории Ногайской Орды» Вадим Трепавлов отмечает:

«Сарайчук, с учетом его вероятного — еще домонгольского и доисламского — культового статуса, имел большую символическую значимость в государственности и культуре Улуса Джучи. Не менее значимой оказалась традиционная священная погребальная местность и для ногаев, которые преклонялись перед ханскими мавзолеями».

Такое сочетание накопленного богатства и относительной беззащитности на фоне ослабления центральной власти у ногаев делало Сарайчик лакомой добычей не только для соседних государств, но и для самостийных казаков, чья активность в Поволжье и по берегам Каспия в это время как раз стремительно нарастала.

Люди фронтира

Как особая социальная группа, состоящая из беглых крестьян, служилых людей и разоренных дворян, казаки начали оформляться на рубеже XV-XVI веков. Первые общины таких «вольных людей» возникли на южных, степных границах Московской Руси, Великого княжества Литовского и Польского государства, по берегам Дона и Днепра. Отсюда казаки начали проникать дальше на юг и восток, формируя этнотерриториальные группы, которые впоследствии получат свои названия по регионам расселения. Что касается уральских (яицких) казаков, то, как писал в XIX веке русский этнограф и историк Алексей Левшин:

«Они без всякаго сомнения, подобно Гребенским, Волжским, Оренбургским и Сибирским [казакам], происходят от Донских, и, как кажется, именно от той части их, которая во второй половине XVI столетия прославилась грабежами по берегам Волги и Каспийского моря. Подвиги сей буйной толпы начались очень скоро по покорении Астрахани».

Левшин указывает, что в середине XVI века казаки развернули такой масштабный разбой на Каспии, что Иван Грозный, возмущенный полным прекращением торговых и дипломатических связей по волжско-каспийскому пути, был вынужден в 1577 году отправить против них армию под командованием стольника Ивана Мурашкина. Однако даже жестокие репрессии со стороны правительственных войск не усмирили казаков — часть из них отправилась разбойничать в Сибирь, другие осели на Тереке, третья группа обратила свое внимание на устье Урала.

Стоит отметить, что к тому моменту захоронениям в Сарайчике уже довелось испытать одно крупное нашествие любителей пограбить могилы. Когда в 1571 году, несмотря на формальную зависимость от Русского царства, 30 тысяч ногайских всадников присоединились к походу крымского хана Девлет-Гирея на Москву, местью спустя два года стала вылазка астраханских «государевых людей» на Урал. Прибывшие к Девлет-Гирею в Бахчисарай ногайские послы доложили хану:

«Воевали… нас московские люди, Сарачик взяли и улусы воевали… У нас… у самих жены и дети московскои царь поимал в полон и юрты наши пожег».

Со своей стороны ногайский бий Дин-Ахмет в 1577 году, то есть спустя уже четыре года после набега на столицу Орды, в разговоре с русским послом заявил:

«Преже тово приходили государские люди в Сарачик и над отцом моим мертвым изругалися».

Интересно, что к этому же периоду относятся и сообщения о взятии Сарайчика войсками казахского Хак-Назар-Хана. Вообще, ногайско-казахские войны не прекращались на протяжении почти всего XVI века. Однако, во многом из-за того, что в обоих противоборствующих лагерях параллельно продолжались и внутренние междоусобицы, окончательного победителя в этом затянувшемся конфликте выявить так и не удалось. Случалось, что казахские армии доходили до Волги, но бывало и так, что ногаи проникали на восток до Сырдарьи. Так что, если в 1577 году Хак-Назар-Хан и взял Сарайчик, то закрепиться там надолго он не смог. И разорять город его воины, вероятно, не стали ли бы, поскольку для казахов местные мавзолеи имели такое же сакральное значение, как и для ногаев. Другое дело — «неверные» московиты, и тем более казаки, у которых вообще с сакральностью всегда были определенные проблемы.

В 1578 году бием Ногайской Орды становится Урус, взявший курс на обострение отношений с Москвой и отказавшийся «бить челом» перед послами царя Ивана IV. Летом 1580 года ногайские отряды вместе с другими степняками несколько раз нападали на южные границы Русского государства. Царских дипломатов стали периодически грабить в Орде: в одном случае разъяренный их неуступчивостью Урус приказал изъять все содержимое посольского обоза, а татарскую свиту самого посла Перепелицына продали в рабство в Мавераннахр.

Летом 1581 года Посольский приказ в Москве, дабы охладить воинственный пыл ногайского бия, отправил к Урусу письмо с напоминанием о разгроме Сарайчика в 1573 году и намеком на то, что подобное может повториться. И надо же было такому случится, что за несколько месяцев до этого «воровские» (то есть неподконтрольные Москве) казаки, чьи грабительские рейды по ногайским кочевьям не раз отравляли отношения царя с Ордой, как раз и объявились на Урале. Левшин пишет:

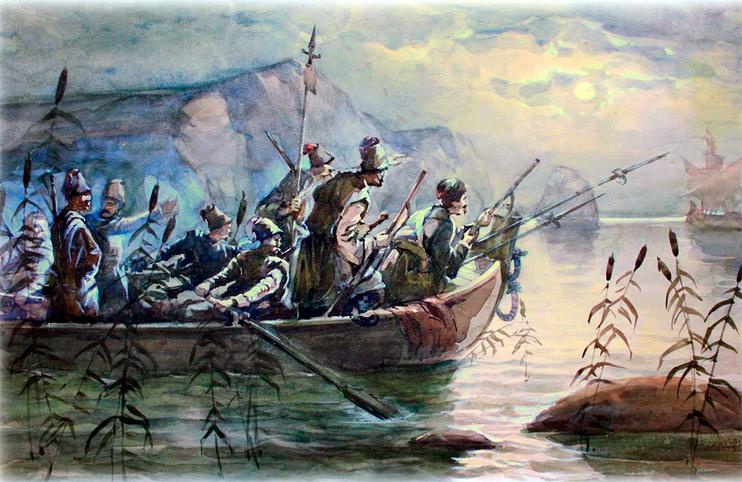

«Узнали казаки от взятых ими пленных, что менее, нежели в 60 верстах от них находится древняя столица татарских ханов Сарайчик, которая хотя уже тогда не была так страшна, как в цветущее время Золотой Орды; но еще славилась торговлею с новопокоренной Астраханью… и через которую проходили все купеческие караваны, отправленные из Азова венецианами и генуэзцами в Ургенч, Отрар и многие другие места Средней Азии до самого Пекина. Место столь выгодное для разбоев, могло ли не приманить казаков?»

По словам Левшина, казаки поднялись в лодках вверх по Уралу,

«быстро напали на Сарайчик, выжгли оный и в неистовстве не только живых жителей терзали, но даже, разрывая могилы, обдирали мертвых. Это случилось в 1580 году».

О том, что казачий отряд под предводительством атаманов Богдана Барбоши и Нечая в самом деле подверг город страшному разгрому, уделив особое внимание разорению некрополя, говорят все немногочисленные документальные свидетельства той эпохи. Вернувшийся в августе 1581 года в Москву русский посол сообщил о грубом приеме русской делегации бием Урусом и передал его слова:

«Приходили… государевы козаки сего лета и Сарачик воевали и сожгли. Не токмо что людеи живых секли – и мертвых из земли выимали и гробы их розоряли. И нам то стало за великую досаду».

В Кремле, правда, категорически отказались принять ответственность за действия казаков. В ответ на претензии бия царь и его бояре утверждали, что, дескать, «мы к Сарачику и на Волгу не посылывали; сами козаки своровали» и что «на Сарачик приходили беглые козаки, которые, бегая от нас, живут на Терке, на море, на Еике». Иван IV даже предложил Урусу объединить силы, чтобы покарать распоясавшихся разбойников, и определенные карательные меры действительно были приняты. Правда, казацкого беспредела это не остановило, тем более ряды «воров» в последней трети XVI века массово пополнялись беглецами из России, разоренной опричниной и многочисленными войнами Ивана Грозного.

При этом, открещиваясь от казацких разбоев, Москва одновременно и всячески использовала эти якобы самовольные военные мероприятия для запугивания ногаев и склонения их к миру. Такая непоследовательность, по мнению Трепавлова, делает русские власти причастными ко всем событиям, происходившим в Нижнем Заволжье в указанный период, включая, разумеется, и разорение Сарайчика. Со своей стороны, как отмечает советско-российский историк Руслан Скрынников, эксперт по эпохе Ивана Грозного:

«В дипломатической игре казаки оказались разменной монетой. Волжские атаманы громили ногайцев не только с ведома, но и по приказу московских властей... Действовавших в Нижнем Поволжье атаманов объявили «ворами», поставленными вне закона несмотря на то, что именно их смелая акция — разгром Сарайчика — отрезвила властителей Ногайской Орды и удержала их от дальнейших авантюр».

В 1586 году окрестности лежавшего в руинах Сарайчика вновь атаковали казацкие шайки, уже обосновавшиеся по берегам Урала и построившие здесь несколько укрепленных городков. Набег сопровождался массовыми убийствами кочевников и угоном скота. Среди убитых оказались два сеида — высших духовных иерархов Ногайской Орды; в плен попала даже сестра бия Уруса. Последний, мобилизовав под свои знамена все доступные ногайские силы, выступил к Уралу, но в противостоянии с казаками был разгромлен и впоследствии вместе с тремя сыновьями принес присягу на верность Русскому государству.

По некоторым данным, после разорения Сарайчика в 1581 году оставшиеся в живых оседлые жители города переселились в Хиву. В последующие годы из казахских и ногайских кочевий в Москву доходили слухи о том, что укрепиться на Урале и заново отстроить город намерен бухарский хан Абдулла II. И, возможно, этот успешный монарх действительно рассчитывал утвердиться в Северном Прикаспии, но так или иначе эти планы остались нереализованными. Да и обстоятельства к такому развитию событий не располагали, поскольку к началу XVII казаки окончательно осели по нижнему течению Урала, где в 1640 был основан Гурьев (Атырау).

Однако и в последующие годы, как пишет Трепавлов, место ногайской столицы и джучидско-мангытский некрополь продолжали почитаться у местных кочевников. Правда, ногаев среди них уже не было — к третьему десятилетию XVII века, когда их Орда как централизованное государство полностью распалась, в междуречье Урала и Волги пришли калмыки. На пару с казаками они окончательно вытеснили потомков Едигея дальше на запад, где те воссоединились с Малыми Ногаями.

То, что развалины Сарайчика и через сотню лет выглядели внушительно, подтверждают записки русского тайного посланника Иоганна Гербера, посетившего берега Урала по пути в Хиву в 1731 году. По словам Гербера,

«разрушенный Сарайчик, должно быть, был очень большим местом, разделенным на три части».

Спустя еще полвека русский путешественник Петр Рычков отмечал, что на развалинах города все еще можно обнаружить «кладбища знатных людей, ибо во многих находят гробы и кости». Рычков утверждал также, что стройматериал для возведения зданий в Гурьеве казаки брали именно в руинах Сарайчика.

Что касается главных виновников разрухи в ногайской столице — казацких атаманов Барбоши и Нечая, — то оба они попортили еще немало крови и ногаям, и царским властям. В 1588 году Барбошу, ранее отказавшегося идти с Ермаком в Сибирь и иметь какие-либо дела с царской администрацией, схватили на Волге, доставили в Москву и там четвертовали. Нечай же впоследствии запишет на свой счет еще один дерзкий грабительский поход — почти в самое сердце Центральной Азии, где и найдет свою погибель. Но это уже сюжет для отдельной истории.

-

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории? -

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет -

22 декабря22.12Не тот стандартРоссийские СМИ ополчились на Казахстан из-за «натовских» снарядов

22 декабря22.12Не тот стандартРоссийские СМИ ополчились на Казахстан из-за «натовских» снарядов -

19 декабря19.12Черкасская ГолгофаКак крестьяне Семиречья полтора года сидели в осаде, отливая пули из самоваров

19 декабря19.12Черкасская ГолгофаКак крестьяне Семиречья полтора года сидели в осаде, отливая пули из самоваров -

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни -

01 декабря01.12Видео«Просят не раскачивать тему с армией»На YouTube вышел фильм о погибших в мирное время казахстанских солдатах

01 декабря01.12Видео«Просят не раскачивать тему с армией»На YouTube вышел фильм о погибших в мирное время казахстанских солдатах