За последний месяц президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ранее уже неоднократно выступавший с различными экологическими инициативами и даже запустивший в свое время акцию «Таза Казахстан» («Чистый Казахстан»), сразу дважды — на саммите ШОС и ассамблее ООН — обратился к теме нынешнего состояния Каспийского моря. Беспокойство казахстанского лидера можно только приветствовать — особенно на фоне пассивности прикаспийских государств в целом, которые, кажется, больше озабочены освоением экономического потенциала угасающего моря, чем предупреждением экологической катастрофы такого масштаба, что гибель Арала на ее фоне покажется ЧП районного значения.

Аналогии с Аралом в данном случае очевидны и стороннему наблюдателю. Даже президент РФ Владимир Путин, для которого вопросы экологии в условиях нынешней геополитической повестки явно находятся на периферии внимания, заявлял в конце прошлого года, выступая перед участниками Международного конгресса молодых ученых:

«Мы ни в коем случае не должны допустить [с Каспием] того, что произошло с Аральским морем. Там сплошная соль, там лужи только одни остались. Не знаю, можем ли мы, даже объединяя усилия, что-то сделать, потому что природа — это мощная система. Тем не менее все, что от нас зависит, мы сделать должны».

Вполне возможно, что на российского президента произвел впечатление визит в августе 2024 года в Баку, где глава Азербайджана Ильхам Алиев предоставил ему возможность лично убедиться, что происходит с Каспийским морем. По словам Алиева:

«Я из окна комнаты, в которой мы вели переговоры, показал Владимиру Владимировичу скалы, которые еще два года назад находились под водой, а сегодня они уже на метр вышли на поверхность. И это мы наблюдаем по всему побережью».

Оттенки роковой неизбежности, прозвучавшие в словах Путина и Алиева, конечно, настораживают, но еще больше настораживает бездействие властей всех пяти прикаспийских государств, которые пока лишь фиксируют трагические изменения в состоянии Каспия, тогда как ситуация требует уже не слов, но действий.

Что значит море

Значение Каспийского моря, огромного водоема, превосходящего площадью Германию и имеющего глубину более километра, для тех стран, что делят его берега, трудно переоценить. Проводить параллели с Аралом, гибель которого хоть и стала экологической катастрофой, но в большей степени регионального масштаба, в данном случае довольно затруднительно. Аральское море все-таки было в шесть раз меньше по площади и в отличие от Каспия не обеспечивало транспортные и торговые связи (с севера на юг и с востока на запад), не служило местом добычи значительного количества углеводородов и транспортным коридором для их доставки.

Только по маршруту «Север — Юг» грузопоток на Каспии за последние три года увеличился с 16,3 млн до 26,9 млн тонн. Это приблизительно такой же объем грузов, какой ежегодно перемещается по железной дороге между Казахстаном и Узбекистаном. Ожидается, что в текущем году общий грузооборот морских портов Каспийского бассейна вырастет до 28-30 млн тонн, а к 2030 году достигнет 35-50 млн. Для сравнения — по Аралу в лучшие его годы перевозилось около 250 тысяч тонн различных грузов.

Самым крупным городом на берегу исчезнувшего моря был Аральск с несколькими десятками тысяч жителей, на Каспии же располагаются Баку (2,5 млн жителей), Махачкала (670 тысяч), Сумгаит (350 тысяч), Актау (270 тысяч). Астрахань и Атырау хоть и находятся чуть выше по течению впадающих в Каспий Волги и Урала, но деградация моря напрямую касается и их, так что постапокалиптические пейзажи сегодняшних Аральска и Муйнака при самом пессимистическом сценарии уже в ближайшее время станут привычными для миллионов жителей прикаспийских стран.

Каспийское море и так в основном окружено засушливыми и полузасушливыми регионами, однако сегодня вдоль его побережья еще можно наблюдать уникальное разнообразие экосистем, включая водно-болотные угодья и песчаные пляжи. Природные богатства Каспия, помимо огромных залежей нефти и газа (разведанные запасы углеводородов на шельфе Каспия составляют порядка 12-22 млрд тонн нефтяного эквивалента), включают также соль и рыбу. Даже с учетом деградации каспийской фауны здесь по-прежнему вылавливается до 150 тысяч тонн рыбы в год (в Арале до 1960-х годов ежегодные уловы не превышали и 50 тысяч тонн). И если рыбы становится все меньше, то соли при дальнейшем обмелении моря, очевидно, станет только больше, правда, это обстоятельство уже вряд ли кого-то порадует.

Ресурсы Каспийского региона занимали важное место в мировой экономике на протяжении веков, но в последние десятилетия вокруг их добычи и использования постоянно возникают споры, которые во многом и препятствуют принятию каких-либо скоординированных шагов по спасению моря: каждая прикаспийская страна продолжает разрабатывать свои рыбные угодья или участки шельфа, ограничиваясь выражением «серьезного беспокойства» или разной дипломатической суетой на полях международных форумов.

Количество и качество

В этом месте, наверно, необходимо подробнее остановиться на том, что скрывается за упомянутой выше «деградацией», а заодно объяснить, почему волнуется президент Казахстана, алармистский спич которого, кстати, перед ассамблеей ООН поддержал и Ильхам Алиев.

Тревогу вызывает в первую очередь обмеление Каспия. Вообще, крупнейшее озеро планеты отличается крайне непостоянным характером, и эта его черта дает некоторым наблюдателям основание подходить к нынешней ситуации с излишним оптимизмом — дескать, уровень воды падал и раньше, так что ждем завершения очередного цикла. В этом смысле глобальное потепление и обмеление Каспия — явления одного порядка. Во-первых, они напрямую связаны: осадков становится меньше, испарения больше. А во-вторых, кто-то в них верит, а кто-то не верит, правда, в адекватность последних, вспоминая давешнее заявление Трампа по поводу «новой зеленой аферы», верится все меньше.

Но действительно, за исторический и инструментально наблюдаемый период Каспий демонстрировал резкие многовековые и более короткие колебания уровня, причины которых всегда были сложны и взаимосвязаны с климатом и стоком рек — главным образом Волги. На нее приходится 80% всего речного стока в Каспий, а тот в свою очередь на 80% обеспечивает приходную часть водного баланса моря (остальные 20% — это атмосферные осадки и приток подземных вод по водоносным слоям).

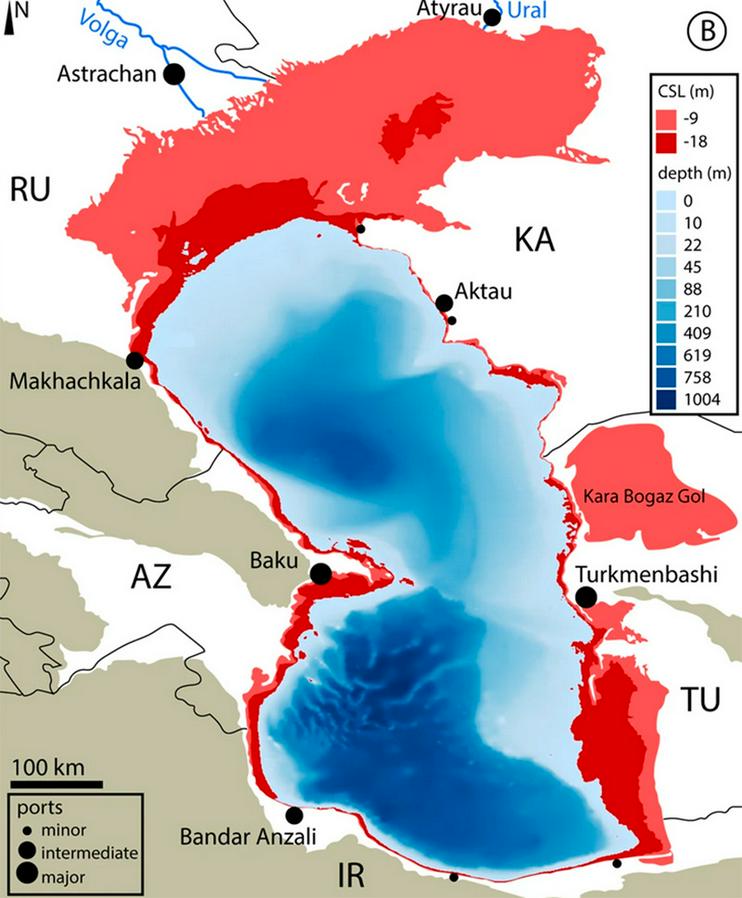

В разные периоды разница между минимумом и максимумом уровня Каспия могла превышать 15 метров, а в далеком прошлом — даже 50 и более метров, особенно в эпоху крупных трансгрессий, таких как Хвалынская, произошедшая около 13–18 тысяч лет назад. За последние две тысячи лет амплитуда колебаний составляла более 15 метров, причем в отдельные периоды скорость изменений достигала 14 сантиметров в год.

Изменения в XX веке в среднем были менее резкими, но тоже ощутимыми: в пределах 3-4 метров за все столетие. А вот за период с 1995 по 2024 год уровень воды упал сразу на 3 метра, причем в 2021–2022 годах скорость падения достигла 30 сантиметров в год. По последним данным, уровень моря уже опустился до отметки около -29,5 метра ниже уровня мирового океана, то есть ниже исторически зафиксированного в 1977 минимума (–29,01 метра).

И здесь мы невольно снова возвращаемся к Волге, реке, как известно, чрезвычайно зарегулированной многочисленными плотинами и тоже испытывающей на себе все последствия изменения климата. Ее обмеление в 2019 году эксперты назвали «настоящей экологической катастрофой» — тогда пришлось вводить режим экономии воды по всему каскаду ГЭС. Два года спустя критически низкой отметки достиг уровень воды в крупнейшем водохранилище Поволжья — Куйбышевском. Казалось, дно пробито, но в 2023 году воды стало еще меньше.

На многих участках реки прекратилось судоходство — по итогам года общий сток Волги составил всего 80% от нормы, показав наименьшее значение за последние 25 лет. В 2025 году, во многом из-за малоснежной зимы, жители областей, расположенных в верхнем течении Волги — Тверской, Ярославской, Нижегородской — вновь с изумлением обнаружили, что их любимая река отступила от берегов на десятки метров, обнажив изрядно замусоренное дно.

Причины обмеления Волги — тема для отдельного рассказа, но, если вкратце, не все там зависит от осадков, есть и другие фундаментальные факторы, влияющие на этот процесс: зарегулирование, заиливание, вырубка лесов, увеличение площадей испарения, падение скорости течения. Исправлять ситуацию пока никто, вроде как, не стремится, поэтому и рассчитывать, что река внезапно начнет доставлять в Каспий воду в прежних количествах не приходится. Хотя, и Ильхам Алиев, выступая в ООН упирал на антропогенный характер проблем, возникших у Каспия, и в Казахстане хотели бы получить от России минимальные гарантии по волжскому стоку.

С другими реками Каспийского бассейна ситуация не лучше, чем с Волгой. Об обмелении Урала (Жайыка) казахстанские экологии вопиют уже давно, и лишь в этом году из-за снежной зимы уровень воды в реке поднялся. Вместе с тем из Азербайджана рапортуют о падении уровня Куры, а в Дагестане говорят об «аномальном обмелении» Терека.

Однако помимо количества воды в Каспии вызывает тревогу и падение ее качества, что закономерно отражается на биоразнообразии моря. Загрязнение нефтью и промышленными отходами как непосредственно с берегов, так и переносимыми со всего Каспийского бассейна (а это, на минуточку, территория в 3,5 млн квадратных километров с населением в 120–130 млн человек) достигло чудовищных масштабов. По некоторым данным, ежегодно в море попадает 120 тысяч тонн только нефтепродуктов — это 2000 железнодорожных цистерн. А помимо этого есть стоки с предприятий и канализации, содержащие фенолы, тяжелые металлы (ртуть, хром, никель), а также минеральные удобрения и ядохимикаты. Еще 15 лет назад в Иране подсчитали, что ежегодно в Каспий попадает 300 тонн кадмия и 34 тонны свинца, общий же объем сточных вод оценивался в десятки миллиардов кубометров.

Разумеется, что с такими «пищевыми добавками» условия жизни морских обитателей стремительно ухудшаются. В Каспии почти не осталось осетровых, тысячами гибнут тюлени, под угрозой находятся десятки видов эндемичных рыб и моллюсков, не встречающихся больше нигде в мире. Пожалуй, даже фауна Арала так не деградировала, покуда он не стал уменьшаться в размерах. Хотя и на его долю пришлось достаточное количество всякой гадости с полей, принесенной Амударьей и Сырдарьей.

С точки зрения пессимистов

Вопреки устоявшемуся мнению, что время географических открытий давно ушло в прошлое, в 2024 году ученые, исследовавшие северную часть Каспия, внезапно обнаружили новый остров. Пока он возвышается над водой всего на 30 сантиметров, но очевидно со временем будет становиться все «гористее».

По словам профессора, доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Института океанологии РАН Андрея Костяного:

«Это [снижение уровня моря] происходит равномерно по всей акватории, однако наиболее заметные проявления снижения уровня видны в мелководных районах моря с пологим дном. К ним относятся практически все берега Северного Каспия — как Российской Федерации, так и Казахстана. Здесь море отступило на расстояние от нескольких километров до нескольких десятков километров».

То есть, первым следует приготовиться жителям казахстанского и российского секторов Прикаспия — здесь при сохранении нынешних темпов обмеления море отступит еще на десятки километров уже к 2030 году. Хотя и в Азербайджане за последние пять лет обнажилось 400 километров морского дна.

В районе Актау, как утверждали в августе этого года некоторые казахстанские СМИ, море, начиная с 2006 года, отступило от прежних границ уже на 18 километров. Еще один яркий пример деградации Каспия находится на российском берегу. Точнее, находился. Город Лагань был основан во второй половине XIX века на острове, окруженном со всех сторон каспийскими водами — сегодня же этот населенный пункт, некогда славившийся своими рыбными уловами, находится уже за десяток километров от береговой линии. Местный рыбокомбинат перепрофилирован в мясокомбинат, бывший порт наполнился остовами ржавых кораблей, а маяк превратился в руины.

Тем временем в более отдаленной перспективе ученые рисуют картину полномасштабной катастрофы — по их данным, до конца этого столетия уровень Каспия может упасть на 9-18 метров, в результате площадь моря сократится на треть. На поверхности окажутся северо-каспийский и туркменский шельфы, прибрежные районы в средней и южной части Каспия, а залив Кара-Богаз-Гол на восточном берегу полностью высохнет. Волга, Урал и прочие реки будут пробираться через бывшее дно, ставшее пустыней, к остаткам моря, чрезвычайно засоленным и переполненным отходами человеческой жизнедеятельности.

Жить на берегу такого водоема будет не очень комфортно — во всяком случае на берегу Большого (Южного) Арала желающих поселиться не так уж и много. Что неудивительно, ведь помимо прочего в зоне экологической катастрофы количество случаев онкологии, болезней органов дыхания, нервной и пищеварительных систем, а также врожденных аномалий у детей выросло в разы по сравнению с остальными регионами Узбекистана и Казахстана.

В случае описанного учеными сценариями ни льда, ни тюленей на Каспии, понятное дело, не останется, а среди рыб выживут лишь те, кто сможет адаптироваться к обитанию в более минерализованной воде. При этом страшно даже представить, какие тучи песка будут поднимать ветра с поверхности земли и разносить потом на тысячи километров по всей Евразии.

Одновременно с оскудением рыбных запасов и ухудшением условий жизни на берегу Каспия обмеление, впрочем, откроет новые возможности для нефтедобытчиков: качать (но не транспортировать) «черное золото» с обнаженного дна станет намного легче. Тем не менее общий кризис прикаспийского региона вполне может спровоцировать новые споры среди соседей — особенно, если кто-то вздумает настаивать на изменении границ территориальных, внутренних вод, рыболовных зон и национальных секторов морского дна.

Несмотря на все вышесказанное, есть и те, кто смотрит в будущее с оптимизмом, продолжая настаивать на цикличном характере изменений, происходящих в Каспийском бассейне, хотя таких неунывающих становится все меньше. Например, бывший глава Минприроды РФ, ученый-гидролог Виктор Данилов-Данильян даже вступил в заочную дискуссию с президентом Азербайджана:

«Ильхам Алиев своим выступлением в ООН о якобы антропогенных причинах обмеления Каспия попытался размазать ответственность и вину за ухудшение окружающей среды по всем прибрежным странам, хотя сам Баку вносит гигантский вклад в загрязнение моря… В реальности уровень воды в Каспийском море не менее чем на 80% зависит от стока Волги, который, в свою очередь, представляет собой циклический процесс. Он меняется уже несколько тысячелетий по неизвестным для ученых причинам и практически мало связан с антропогенными факторами… Изменения климата не являются причиной этой цикличности, хотя, безусловно, могут обострить ситуацию».

Данилов-Данильян уверен, что периоды между пиковыми значениями стоков Волги составляют от 40 до 60 лет, следовательно, уже к 2040–2050 годам ситуация с Каспием может полностью поменяться и его уровень снова начнет расти. Если, конечно, деятельность человека и вызванные ею климатические изменения не обрушат очередной цикл в крутое пике. Ну или уже не обрушили.

Что делать?

«Каспийское море стремительно мелеет. Это уже не просто региональная проблема, это глобальный сигнал тревоги, — заявил, выступая в ООН Касым-Жомарт Токаев. — Поэтому мы призываем к срочным мерам по сохранению водных ресурсов Каспия совместно с нашими партнерами в регионе и всем международным сообществом».

Возникает вопрос, какими могут быть эти меры? И не поздно ли вообще что-то делать? Проще сразу ответить на второй вопрос — нет, не поздно. И даже, если правы те, кто разделяет точку зрения Данилова-Данильяна, дескать, пронесет и на этот раз, вполне очевидно, что море больно. Человеку в любом случае надо не только срочно браться за его оздоровление, но и приготовиться на тот случай, если медицина окажется бессильна.

Ответ же на первый вопрос должны дать сами прикаспийские государства, но только скоординировав свои усилия и договорившись действовать единым фронтом. И хорошо бы — под каким-то международным контролем. Пока каждое из них реализует собственные экологические инициативы, и, по правде говоря, особого доверия они не вызывают.

Конечно, глупо было бы ожидать, что Россия взорвет свои плотины и даст волжским водам свободно течь на юг — сам по себе этот шаг вряд ли решит проблемы Каспия, но зато он способен вызвать масштабную экологическую катастрофу с огромным долгосрочным ущербом для всей природы, экономики и населения Поволжья.

Вместо этого прикаспийские страны могли бы:

▪️ вести жесткий контроль и регулирование забора воды из рек, питающих море;

▪️ расширить границы водоохранных зон в прибрежных районах;

▪️ повсеместно внедрить передовые технологии очистки бытовых и промышленных стоков;

▪️ организовать постоянный экологический мониторинг уровня и качества воды;

▪️ ввести обязательные международные экологические стандарты для нефтегазового сектора;

▪️ активнее запускать проекты по восстановлению экосистем, и наконец —

▪️ ввести гигантские штрафы для тех, кто нарушает экологические стандарты. Да и последние стоит максимально ужесточить, причем всем прикаспийским государствам одновременно.

Параллельно хорошо бы подключить ведущих профильных специалистов планеты для выявления причин экологической деградации Каспия, мониторинга состояния экосистемы моря и разработки рекомендаций по ее восстановлению. Ну и, конечно, — учить, учить и учить население региона азам экологической грамотности.

Пока же с обмелением и загрязнением моря борются в основном многочисленными паркетными мероприятиями и принятыми по их итогам протоколами — но, как показывает динамика состояния моря, Каспию все эти танцы с бубном не помогают. Даже элементарные частные инициативы, такие как уборка мусора вдоль берега, установка водосберегающих смесителей или полив огородов только в вечерние часы (когда испарение минимально) кажутся в долгосрочной перспективе более эффективными, чем нынешняя государственная политика в отношении, между прочим, древнейшего моря нашей планеты. Гомер называл его «прудом, из которого каждое утро поднимается солнце». Как бы в пруд оно в итоге и не превратилось.

-

10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой

10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой -

06 февраля06.02Стена у каждого свояПрименим ли опыт КНР для борьбы с пустынями в Центральной Азии

06 февраля06.02Стена у каждого свояПрименим ли опыт КНР для борьбы с пустынями в Центральной Азии -

30 января30.01Когда Иран имел значениеПочти 300 лет назад Центральная Азия едва не превратилась в персидскую провинцию

30 января30.01Когда Иран имел значениеПочти 300 лет назад Центральная Азия едва не превратилась в персидскую провинцию -

26 января26.01Тадж-Махал: между любовью и политикойПутешествие в «райский сад» Бабурида, ставший чужим в современной Индии

26 января26.01Тадж-Махал: между любовью и политикойПутешествие в «райский сад» Бабурида, ставший чужим в современной Индии -

21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима

21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима -

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?