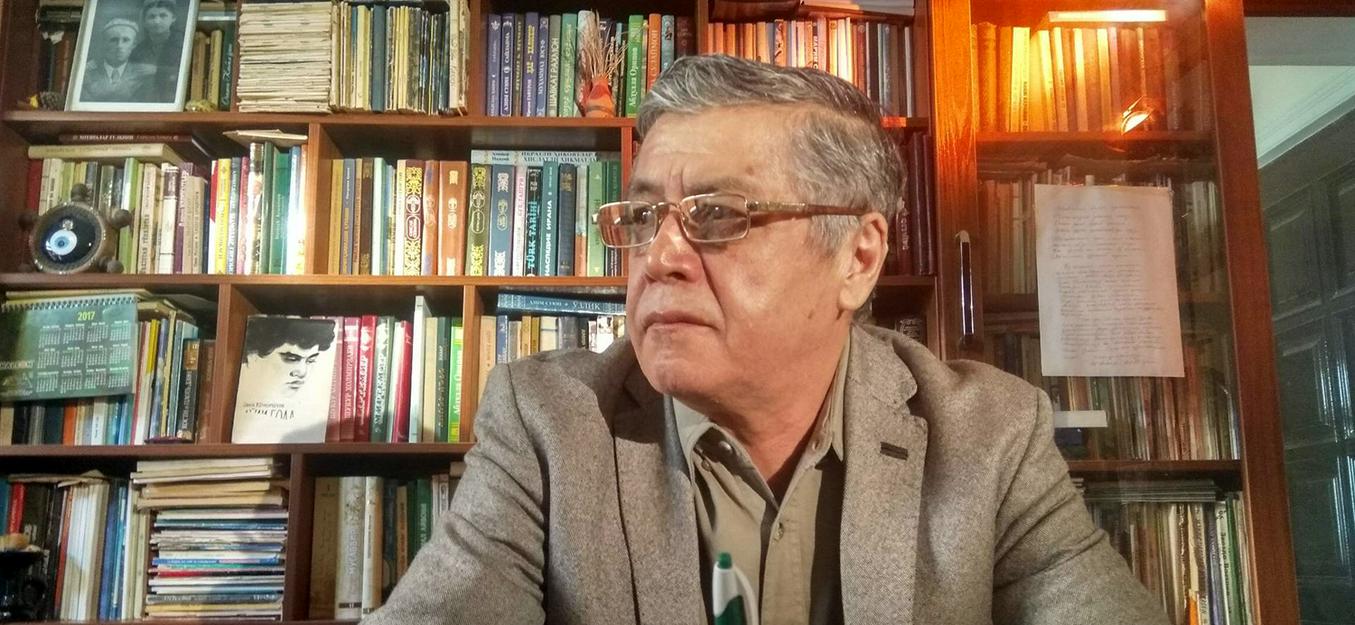

По-разному сложились судьбы узбекских поэтов-восьмидесятников, хотя начинались похоже: детство в провинции, учеба на факультете журналистики ТашГУ, служба в рядах Советской армии… Сегодня Хуршид Даврон — народный поэт Узбекистана, историк, автор более двух десятков книг, изданных во многих странах, драматург, переводчик поэтов из Латвии, Японии, России, наконец, специалист по новейшей узбекской литературе. О том, как любовь к чтению завела Даврона в глубины истории, а поиск собственных корней обернулся жизнеописанием древних мыслителей-суфиев; об узбекской инкарнации самого популярного русского романа и о тайной связи Центральной Азии и Латинской Америки — читайте в беседе Санджара Янышева с поэтом.

— Хуршид-ака, как бы вы охарактеризовали свой темперамент?

— По греко-римской гуморальной теории я сангвиник, мной управляет кровь. Если сказать точнее, мной руководит сердце. По восточным понятиям, мизож, то есть темперамент, характер у человека такой же, как у того места, где он родился. В моем случае — резко континентальный. Бог щедро наградил мой Туркестан всеми временами года. Именно поэтому я, как дитя этой природы, иногда по-зимнему холодный и тактичный, или по-летнему горячий, по-осеннему задумчивый, любящий одиночество, и, наконец, по-весеннему переменчивый, порой чрезмерно чувствительный и мечтательный.

Что еще определяет мой темперамент? Тысячелетняя тюркско-найманская кровь, которая течет в моих жилах. Это кровь свободолюбивая, не терпящая диктата.

Главный же вопрос для меня — не «кто я такой», а «ради чего живу». С первым все понятно, тут я давно определился, но на второй ищу ответ каждый день. Ибо, как писал в своих «Метаморфозах» древнеримский писатель Апулей, «не на то надо смотреть, где человек родился, а каковы его нравы; не в какой земле, а по каким принципам решил он прожить свою жизнь».

— Какими своими качествами вы гордитесь, от каких хотели бы избавиться?

— Первое качество, которым я доволен, — это доброта. Она от родителей, наверное. Больше от отца. Не зря мои друзья-поэты, еще когда мы были молоды, звали меня Добрыня. Все потому, что меня любили дети, в том числе чужие (смеется). Второе качество — любовь к чтению. Мировая история, японская поэзия, латиноамериканская проза... Когда вышла моя пятая книга Qaqnus («Феникс»), один критик напечатал статью «Бумажные крылья феникса», где обвинял меня в незнании современной жизни: мол, почти все мои стихи привязаны к прошлому. Правда, потом появились другие рецензии, более комплиментарные...

Качеств же, от которых я хочу избавиться, очень много. Но, как говорят узбеки, «тарки одат — амри махол» — «избавление от привычек — дело неблагодарное». Помните, Марк Твен шутил: «Бросить курить очень просто, я сам бросал раз сто!» А сейчас, в моем возрасте, я не хочу на это тратить время.

— Тот же Марк Твен писал: «Бывает, у человека нет дурных привычек, но зато есть нечто худшее».

— Как говорят мудрые аксакалы: «Только Аллах безгрешен!»

— Любопытно, что многие узбекские поэты и писатели признаются в любви к латиноамериканцам. Видимо, между Центральной Азией и Латинской Америкой протянуты какие-то подземные связи? Традиция, мифология разные, а мироощущение сходное, нет?

— Вы правы. Между нами вроде бы бескрайний океан, но начинаешь их читать — и находишь родные мотивы, похожее восприятие жизни и смерти. Если учесть (в юности мы этого не знали), что кое-какие слова из письменных памятников цивилизации майя, найденных на территории Мезоамерики (историко-культурный регион, простирающийся примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа. — Прим. «Ферганы»), имеют древнетюркские корни, то начинаешь верить и в духовные связи между нашими регионами.

Школьная фотография. Первоклассник Хуршид - крайний слева в последнем ряду. Фото из семейного архива

Школьная фотография. Первоклассник Хуршид - крайний слева в последнем ряду. Фото из семейного архива

Расскажу одну историю — мне кажется, она имеет отношение к вашему вопросу.

Я много лет работал в издательстве «Ёш гвардия». Начинал как курьер, в 1985 году стал заведующим отделом. При составлении тематического плана издательства я первым делом включил в него свои любимые произведения: повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и «Ночной полет», а также роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Экзюпери я дал переводить Хайриддину Султанову и Ахмаду Азаму. Роман Булгакова попросил перевести известного переводчика Кадыра Мирмухамедова. С французским классиком проблем не возникло, а вот с Булгаковым...

В те годы все тематические планы республиканских издательств утверждались в Москве в Государственном комитете по печати СССР. Узнав, что роман Булгакова включен в план узбекского молодежного издательства, руководство Госкомпечати забеспокоилось. В Ташкент прилетел первый заместитель председателя комитета Марат Шишигин. Меня и директора «Ёш гвардии» вызвали «на ковер». Шишигин начал говорить, что узбекский читатель не поймет Булгакова, что роман «Мастер и Маргарита» очень труден для восприятия, поскольку основан на христианской мифологии. После этих слов наши местные руководители — от первого зампредседателя Госкомпечати УзССР Рубена Сафарова до директора нашего издательства, — как попугаи, стали повторять слова московского чиновника и сверлить меня взглядами.

Однако на дворе стояла горбачевская перестройка, и мы, представители нового поколения, уже научились вести диспут с партийной номенклатурой. Я сказал: «Может быть, русский читатель не поймет «Мастера и Маргариту», но жизненное и художественное восприятие узбекского читателя основано на мифологии». Говорил, что роман уже переведен, что известный писатель Тимур Пулатов написал предисловие...

Все мои доводы, конечно, прошли мимо их ушей. Но откровенно запрещать они уже боялись, им было важно, чтоб я сам отказался от издания романа. В результате перевод был спасен: новым временем, новым мышлением, новым человеком, который не соглашался и защищал свои идеалы.

— Кем были ваши родители?

— Отец Даврон Хасанов принадлежал к тюрко-найманскому роду. Он построил в нашем кишлаке самую первую школу, стал ее директором, хотя педагогического образования не имел — в начале 30-х годов прошлого века такое случалось нередко. У папы на руке была наколка «УКП», она означала «Узбекский кавалерийский полк». Отец почему-то не любил говорить о своей военной жизни. Знаю лишь, что он служил в полку, которым командовал легендарный узбекский военачальник Миркамил Миршарапов. В советские годы в Самарканде ему установили памятник, потом почему-то убрали. (УКП под руководством Миршарапова в 1931-32 гг. боролся с басмачами в окрестностях Самарканда. — Прим. «Ферганы»). Отец умер, когда я служил в группе советских войск в далекой ГДР. Поэтому в моей душе и по сей день глубокая печаль, что я не смог проводить его в последний путь.

Маму зовут Фузалло Вафоходжаева. Ее дедушка Хикмат махдум Джунайдуллаев был управляющим Ангорской волости Самаркандского уезда. То есть он был на службе у русского царя. Однако сохранилось донесение местной охранки о том, что волостной управляющий тайно помогает предводителю народного восстания Намазу Примкулову.

Сын Хикмата махдума, то есть отец моей мамы и мой дедушка — Вафоходжа махдум, учился в Санкт-Петербурге. Когда Самарканд был столицей Узбекской ССР, дед являлся секретарем созданного в 1926 году творческого объединения «Кизил калам» («Красное перо»). Руководил объединением Шакир Сулайман, в работе группы принимали участие такие литераторы, как Атаджан Хашим, Бату, Зиё Саид, Сотти Хусайн, Анкабай, Алтай и тогдашние студенты университета Хамид Алимджан, Миртемир, Айдын.

Однажды моему деду и студенту Самаркандского университета, будущему известному поэту Миртемиру дали общественное поручение: научить новому, кириллическому, алфавиту первого председателя Президиума ЦИК Узбекистана Юлдаша Ахунбабаева — тот обучался в старой школе и владел лишь арабской грамотой.

Когда начались репрессии, Вафоходжу махдума арестовали как участника группы «Кизил калам», обвинив в организации национального движения. (В исламском богословии существует также арабский термин «калам», обозначающий слово Божье. Это могло послужить дополнительным основанием для преследований группы «Кизил калам». — Прим. «Ферганы»). В тюрьме он тяжело заболел, и его отпустили домой умирать. Он прожил на воле один месяц...

В семье нас было четыре брата и две сестры. Старшая сестра Ойсара, проработавшая всю жизнь учителем физики, умерла два года назад.

— В каком возрасте вы стали интересоваться своей генеалогией? Что послужило толчком к этому?

— О предках своих я знаю из рассказов мамы. У нее была хорошая память. Еще в детстве я знал имена всех дедов до седьмого колена, хотя тогда я не осознавал в полной мере, что значат слова, которые она часто повторяла: «Мы — потомки Махдуми Агзама». Тогда ее рассказы звучали как сказки.

О том, что Махдуми Агзам — крупнейший суфийский шейх, я узнал позже, в пору горбачевской перестройки, когда стало можно говорить и писать о подобных вещах.

В те годы я задумал прозаический триптих о суфизме. Первая часть была посвящена истории возникновения суфизма и среднеазиатских школ-тарикатов: Хакимия, Кубравия, Хаджагон-Накшбандия, Ясавия. Повесть я назвал «Царь мучеников, или Сны Наджмиддина Кубро» (Наджм ад-дин Кубра, годы жизни 1145-1221 — хорезмский мистик и богослов, суфийский шейх, поэт, основатель суфийского братства Кубравия. — Прим. «Ферганы»). Эта повесть уже дважды издавалась в Ташкенте. Вторая часть — о сущности философии, о семи макамах (стоянках) суфизма — была только начата. Эту повесть я назвал «Семь встреч шейха Фаридуддина Аттара». Третья часть должна была быть посвящена жизни великих суфиев. Рабочее название — «Последний день Джалалиддина Руми» (Джалаладдин Руми, 1207-1273 — выдающийся персидский поэт-суфий. — Прим. «Ферганы»). Повесть так и не была написана...

Надо сказать, что после распада Союза в литературе начался кризис. В какой-то момент меня уволили из издательства: не хотел участвовать в темных делах одного высокопоставленного чиновника. Так вот, в один из дней 1989 года, еще до увольнения, ко мне на работу пришел человек из Ходжента, тогда еще Ленинабада. Человек этот назвал себя Ильёсхоном. Он положил на стол толстую папку: «Я написал книгу о Махдуми Агзаме и вот принес вам, хочу издать». При упоминания имени Махдуми Агзама я сразу вспомнил все рассказы матери. Но я еще больше удивился, когда Ильёсхон сказал: «Я учился в таджикской школе, но эту тазкира (антологию) написал на узбекском языке. Поэтому я мечтал о том, чтоб мою рукопись прочитал какой-нибудь узбекский ученый или писатель. И вот однажды во сне мне явился некий старец; он велел ехать в Ташкент и разыскать вас».

— Мистическая история! Вполне в духе суфийских откровений… Скажите, та рукопись была опубликована?

— Когда меня уволили, я отнес рукопись Ильёсхона в одно частное издательство. Но тамошний редактор вдруг решил стать «соавтором» книги; в конце концов, Ильёсхон забрал свой труд и уехал. На меня он тоже обиделся. О дальнейшей судьбе его рукописи я ничего не знаю…

После увольнения я сидел дома. Жить было не на что, семью кормить нечем. Решил продавать на толкучках ценные книги из своей библиотеки. Однако делать этого не умел, доверился одному торговцу, тот пообещал помочь в реализации — и исчез вместе со всеми моими раритетами.

Позже в Самарканде я познакомился с еще одним потомком Махдуми Агзама — ученым Комилхоном Каттаевым. Комилхон был настоящим знатоком не только биографии, но и всех книг имама Дахбеди (Махдуми Агзама).

— Вы ощущаете ответственность за родство с Агзамом?

— Да, конечно. Хотя по большому счету знатоком духовного наследия великого суфия себя не считаю. Цепочка наследования давно оборвалась. Остались теоретические знания, остались тайные или зашифрованные книги, но их никто не может прочесть. И все собрания современных последователей суфизма — это окололитературные или псевдонаучные кружки.

— Перевод тахаллуса «Махдум» — учитель, наставник. Шейх Махдуми Агзам — духовный учитель поэта и правителя Бабура. Был ли у вас подобный учитель?

— Духовного учителя, наставляющего без личного физического присутствия (к примеру, жившего задолго до тех, кого он учит), у нас называют «увайсий устоз». Для меня таким учителем является великий поэт Айбек. Я иногда думаю: вот если б он родился в свободной стране, жил в свободном обществе, писал что хочет — он бы стал поэтом мирового масштаба. В его юношеских стихах я вижу мотивы и тенденции, которые позже проявились в творчестве Гарсиа Лорки, Рильке... Айбек не читал и не знал Гийома Аполлинера, но в его ранних стихах я находил очень много параллелей с этим великим французским поэтом. Лет тридцать назад я написал об этом статью, в ней я привел два следующих примера. Вот подстрочный перевод одной строфы Айбека: «Сотканные из солнечных лучей и шелеста листьев воспоминания не уйдут навечно со мной…» Откроем теперь стихотворение Лорки «Прелюдия»: «И тополя уходят — / но след их озерный светел. / И тополя уходят — / но нам оставляют ветер». (Пер. А. Гелескула).

А вот подстрочник стихотворения Айбека «Поздняя осень»: «Небо в тучах… ветер вновь тихо плачет, на пустых полях молча дремлет печаль. Вслед за нагруженным ослом одинокий мальчик идет по дороге, уходящей к горизонту». Прочитав эти строки, я сразу вспомнил стихотворение Аполлинера «Осень»: «Сквозь туман пробираются, месят осеннюю грязь / Колченогий крестьянин и бык, и не видно в тумане, / Как деревни дрожат на ветру, боязливо скривясь. / И печальную песню тихонько мурлычет крестьянин, / Стародавнюю песню о перстне, о верной любви, / О разлуке, о сердце разбитом, о черной измене. / Осень, осень, ты лето убила, и лето в крови… / И маячат в осеннем тумане две серые тени». (Пер. Эльги Линецкой).

По-настоящему великих стихов у Айбека очень мало. И все потому, что в какой-то момент появился страх (например, страх быть обвиненным в мелкобуржуазном мышлении), включился инстинкт самосохранения. И пошло-поехало: сплошь «общественно полезные» тексты. Но есть такие стихи — их мало, — которые действительно являются шедеврами мировой поэзии.

— Ваша любовь к истории — откуда она?

— Если коротко — от любви к Самарканду. В одном стихотворении я писал: «Родина — это человек, который дышит и идет с тобою рядом». И Самарканд во все времена, где бы я ни был, всегда со мной. Его живое дыхание я чувствую каждое мгновенье. В Самарканде воплотилась вся история Туркестана, история всех народов, живших в пространстве его древней цивилизации. В его кварталах и в окрестных кишлаках можно встретить такие названия: Ташканди, Коканди, Андижани, Бухаракишлок, Туркманкишлок, Найманкишлок…

В исламе сосуществуют три основных научных направления: илми калом — наука о Коране, илми хадис — наука о изречениях пророка, илми фикх — наука об исламских законах. Три великих представителя этих направлений, ученые Матуриди, Бухари и Маргилани, покоятся в священной земле Самарканда. Об этом пишет Бабур в своей замечательной книге «Бабурнаме». Кстати, «Бабурнаме» — еще один источник моей любви к истории. Я написал о Бабуре повесть «Грезы Самарканда» (Samarqand xayoli), пьесу «Тоска Бабуршаха» (Sog’inch yoxud Boburshoh), множество статей и эссе о жизни и творчестве великого поэта.

— Когда вы про себя поняли, что вы — поэт?

— Наверное, это случилось в четырнадцать лет. Хотя в этом возрасте я понятия не имел, что такое поэзия. Но была первая любовь… Каждый день я, спрятавшись от всех, рифмовал в полутемной комнате. Шептал стихи других поэтов: Абдуллы Арипова, Эркина Вахидова. Я жил поэзией. В молодые годы я считал, что поэт тот, кому Аллах передал частицу своего дара. Сегодня поэзия для меня — сочетание вот этого дара и неустанной работы души. Вы, конечно, помните стихи Николая Заболоцкого «Не позволяй душе лениться!»… Божий дар — это искра, которая без тяжкого труда очень быстро гаснет.

— Как бы вы определили свой стихотворный метод?

— Для меня главное в стихах — чувство. И все средства, включая так называемый «стихотворный метод», должны служить именно этому. Поэзия, рождавшаяся в годы перестройки в Узбекистане (как и во всех других союзных республиках), была сильно тенденциозна. Писались не стихи, а политические манифесты, воззвания в защиту родного языка, против замалчивания эпизодов отечественной истории, против фигурантов «хлопкового дела»… Время подчиняло себе наши мысли и переживания.

"Золотая четверка" поэтов - Усман Азим, Шавкат Рахман, Мухаммад Салих и Хуршид Даврон. Фото из семейного архива

"Золотая четверка" поэтов - Усман Азим, Шавкат Рахман, Мухаммад Салих и Хуршид Даврон. Фото из семейного архива

Именно тогда я вдруг понял, что политизированный воздух душит меня. И в качестве противоядия стал переводить древнюю японскую поэзию, основной мотив которой — человеческие чувства. Выпустил антологию «Листья моря».

— Это из какого-то конкретного стихотворения образ?

— Это из моего восприятия древнеяпонской поэзии и культуры. Япония, окруженная морем, осенью превращаются в бушующее море пламенных красок. Наступает момидзи-гари — японцы отправляются любоваться красными листьями кленов. Кстати, и у нас был такой праздник, он назывался «Хазон сайри» («Праздник осенних листьев»). Бабур в своих записках несколько раз пишет об этом празднике.

…В последних моих стихах много печали. И я, кажется, знаю почему. Об этом мой любимый поэт Николай Заболоцкий написал так: «Во многом знании — немалая печаль, / Так говорил творец Экклезиаста. / Я вовсе не мудрец, но почему так часто / Мне жаль весь мир и человека жаль?»

— Хуршид-ака, кого, помимо Заболоцкого и Айбека, любите перечитывать?

— В юности я целыми днями пропадал в библиотеке имени Алишера Навои; прочитал почти всю мировую поэзию. Своя, домашняя, библиотека у меня тоже довольно обширная. Люблю перечитывать классиков — они дают куда больше энергии, нежели новые разрекламированные авторы. Скажем, я дорожу своей любовью к таким литературным самураям, как Акутагава и Кавабата, а вот американизированного японца Мураками не люблю. Перечитываю Габриэля Гарсию Маркеса, Стефана Цвейга, Томаса Манна, Борхеса, Торнтона Уайлдера. Прав был молодой Акутагава, написавший в своем дневнике, что поэт должен больше читать прозу, а прозаик – поэзию. Тюркоязычную поэзию, конечно, тоже читаю. Особенно ценю азербайджанскую, турецкую, узбекскую. Наших молодых поэтов читаю очень много, поскольку модерирую веб-сайт «Хуршид Даврон кутубхонаси» («Библиотека Хуршида Даврона»), где в первую очередь публикую стихи поэтов нового поколения.

— Как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию в литературе Узбекистана — это расцвет, стагнация, время накопления или растрата накопленного?..

— Я наблюдаю сегодня в нашей литературе большое оживление. Появляются очень одаренные поэты, такие как Жантемир, Мирзохид Музаффар, Рафик Сайдулло. Есть и много талантливых поэтесс. Давно заметил, что женщины-поэты всегда очень ярко стартуют. Но потом довольно скоро их поглощает быт, семья и связанные с этим трудности. В литературе остаются единицы. Так было, так будет и впредь. Можно сказать, что бытовые трудности — самая главная беда узбекской литературы (смеется). Каждый молодой поэт или писатель рвется в метрополию, то есть в Ташкент. Но, как и все прочие столицы, Ташкент встречает этих мечтателей равнодушием и безразличием. Неустроенность буквально убивает таланты. Вроде бы теперь, после появления интернета, ехать в столицу не обязательно. Но в вилоятах (областях) нет литературной атмосферы. Районные отделения Союза писателей работают не как творческие организации, а как части областной администрации…

С появлением общедоступного интернета все сетевое литературное пространство захватила толпа графоманов. Но самая, пожалуй, главная беда: за последние четверть века из нашей литературы исчезла настоящая литературная критика. Оставшиеся доброхоты занимаются прижизненными классиками. Еще существует так называемое «панегирическое направление», обслуживающее друзей или писателей, занимающих руководящие посты…

— Хуршид-ака, представьте, что у вас появилась возможность задать один вопрос своему духовному учителю (например поэту Айбеку). О чем бы вы его спросили?

— Я бы спросил: «Хотели бы вы прожить вашу жизнь еще раз, ничего не меняя?»

— Мне кажется, я знаю, как на этот вопрос ответили бы вы сами…

— The rest is silence. («Дальше — тишина». Последние слова Гамлета в одноименной драме Шекспира, пер. М.Лозинского. — Прим. «Ферганы»).

ХУРШИД ДАВРОН

Стихотворения разных лет

***

В глазах недужного коня

Зеленый куст, степной простор.

В глазах недужного коня

Дожди шумят — унылый хор.

В глазах недужного коня

Звезда горит едва-едва.

В глазах недужного коня

Росой омытая трава.

В глазах недужного коня

Уходит день, темнеет ширь.

В глазах недужного коня

Есть образ, поглотивший мир.

(Перевод Ш. Абдуллаева)

Она

Она с привычной легкостью

закуталась в платок

и вышла на улицу.

Но через несколько мгновений

сняла платок —

изящный порыв —

и тяжкие волосы ударили

по ее спине...

Какая прекрасная женщина!

Никого — насколько хватает глаз,

лишь месяц, словно блаженный

дервиш,

с крутой, таинственной

челюстью,

шел за ней по пятам...

(Перевод Ш. Абдуллаева)

Счастье

— Да. Решено... — Он встал,

стремительный. — Нет, спешка, пожалуй, ни к чему.

Спокойней...

Он сдернул плащ с гвоздя,

и голый гвоздь на стенке заблестел противной мухой.

Толкнул устало дверь.

А дверь не отворилась.

Дверь — не отворилась.

И это было счастьем.

(Перевод И. Бяльского)

Умрзак

Умрзак хлопочет целый день.

Домой с хлопчатника приходит,

а дома грустная жена его встречает.

Не находит

он в этом радости большой.

Он моет руки.

Легкий ветер

на окнах треплет занавески.

Жена хлопочет у плиты.

Она ждала его с обедом.

— Поесть могла бы и сама! —

Бубнит Умрзак.

Тогда жена,

в ответ Умрзаку улыбаясь,

стучит кастрюлями.

Она

прекрасно знает —

никогда

один за стол Умрзак не сядет.

И только глядя на нее,

он отдохнуть сумеет.

Поздно

они ложатся, и над ними

горит закат

гранатом спелым.

(Перевод В. Салимона)

***

Да, у нее не слишком нежны руки

И не богат узорами халат.

Ее бранит обрюзгший муж со скуки,

когда она приносит виноград.

Вчера ее внезапно на дороге

я увидал, но подойти не смог.

Она глядела с ужасом под ноги

на колесом раздавленный цветок.

(Перевод С. Мадалиева)

***

Природа — мое продолженье,

мой древний родительский кров.

Я чувствую звезд притяженье,

дыханье далеких миров.

Я между полынью и мятой

любовь и свободу обрел.

Мне кажется мыслью крылатой

над степью парящий орел.

Я скоро узнаю, что значит

созвездий космический лед...

Я видел, как яблоня плачет,

и слышал, как тополь поет.

(Перевод В. Салимона)

Прощанье

Художнику Шухрату Абдурашидову

Мы будем жить!

Мы будем пить вино!

Противиться обычаям и нравам.

Через столетья будет суждено

проснуться нам, как листьям или травам.

Он вскакивает.

Осень. Полумрак.

Холодный свет за стеклами клубится.

Он воду пьет и кашляет в кулак.

— Не понимаю, что тебе не спится.

Не понимаю, — говорит жена.

Накинув плащ, он шепчет ей у двери:

— Прости, любимая, но ты понять должна

что осень не проходит без потери,

что я не в силах вынести огня

в душе моей, что я не сплю ночами,

что нелегко на сердце у меня,

что должен я проститься с журавлями.

(Перевод В. Салимона)

Истина

Сколько б люди ни старались

Сад упрятать за оградой,

Щедро яблони готовы

Одарить меня плодами.

(Перевод В. Салимона)

Сказка

Жила-была Гора...

И вот однажды

Гора отправилась в путь,

чтобы всем-всем рассказать

о своем могуществе.

Но, угодив неосторожно

в чью-то норку

(муравьиную или мышиную),

гора в дороге

вывихнула ногу.

(Перевод Ю. Ласского)

Подражание Рауфу Парфи

Бродить по городу в вечерний снегопад,

из света в тень, в карманах грея пальцы,

из тени в свет, чтоб на губах

снежинки таяли.

О ком-то вдалеке —

о ком-то близком —

идти и думать, замирая сердцем.

Об этом снеге.

Пусть только сыплет он,

пусть скрип шагов

не прерывается,

и сам ты скоро станешь

снежинкой, уносимой в темноту.

Кому-нибудь дорогу уступить,

кого-то поприветствовать — и тут же

забыть о нем. Пусть только снег идет,

чтоб заблудился ты — и не заметил.

(Перевод В. Муратханова)

Не помню, сколько мне было лет

Не помню, сколько мне было лет,

помню, отцовским дыханьем согрет,

слушал, когда «Кунтугмыша» отец

вслух мне читал, и когда наконец

вздрагивал голос его, я, страшась

слез его, жалобным взглядом — шасть! —

и отворачивался от него.

Жалел я, наверно, отца своего.

Сегодня, когда прослезился я сам,

когда в горле — ком, а на сердце — срам,

и книга дрожит все тревожней и злей, —

ты меня, сын мой, теперь пожалей.

(Перевод Х. Исмайлова)

Верещагин

В баснословных туалетах светским львицам

Он рассказывал о Туркестане байки.

Бриллианты, плечи, холеные лица,

Их пресыщенные благами хозяйки.

Он рассказывал, как сарты умирали

В Самарканде, и в Ташкенте, и в Джизаке.

Его слушатели мило щебетали:

— Ах, орлы солдаты наши! Ах, рубаки!

Через много лет вернет позором память

Все, о чем поведал дамам так пространно,

И тоска с тех пор наляжет, словно камень,

И забвеньем не затянется, как рана.

Под Ташкентом дончаки плясали звонко,

И куражились похмельные казаки.

И солдата, что не выстрелил в мальчонку,

Зарубили (ох и славные рубаки!)….

Разъяснит ему, быть может, кобальт синий,

И лазурь еще добавит голубая:

На плечо взяла ружье одна Россия,

Но стреляла в малых сих — совсем другая.

Как восстанет пред глазами, так и скрутит —

То ли совесть, то ль изношенное сердце:

Трепетал на штык наколотый лоскутик —

Окровавленное маленькое тельце.

Он возносит покаянные молитвы,

Он ночами Пятикнижие читает,

И все пишет он хозяев поля битвы,

Что над грудами стервятины летают.

Он — художник? Он — солдат! И очень просто

С самаркандского цветного минарета

Скинул вниз черноголового подростка.

Крик его стоит в ушах и ждет ответа.

А теперь ему куда от крови деться?

Кто простит его и душу упокоит?

На штыках трепещут стягами младенцы

И кричат, как только он глаза закроет.

Бремя страха испытает, бремя правды

Зло творящий Божьим именем безбожник!

За нарушенную заповедь награды

Не замолит ни солдат в нем, ни художник.

(Перевод М. Кудимовой)

Памяти Шейх-Заде

Слушал небо, как дети и маги,

Голос ночи старался поймать.

Точно к девушке, к белой бумаге

Приучился лицо преклонять.

Солнца полосы падали косо,

Ночью, черновиками шурша,

Он прикуривал папиросу

От горящего карандаша.

(Перевод М. Кудимовой)

-

14 ноября14.11«Великим державам неинтересны региональные проблемы стран Центральной Азии»Казахстанский историк Буркитбай Аяган — о Центре исламской цивилизации Узбекистана и насущных проблемах в регионе

14 ноября14.11«Великим державам неинтересны региональные проблемы стран Центральной Азии»Казахстанский историк Буркитбай Аяган — о Центре исламской цивилизации Узбекистана и насущных проблемах в регионе -

03 октября03.10Календарь на все временаСмогут ли сблизиться современные тюркские народы?

03 октября03.10Календарь на все временаСмогут ли сблизиться современные тюркские народы? -

01 октября01.10«Страха не было — напрягала неизвестность»Святослав Каверин о том, чего мы не знаем о нынешнем Афганистане и что следовало бы о нем знать

01 октября01.10«Страха не было — напрягала неизвестность»Святослав Каверин о том, чего мы не знаем о нынешнем Афганистане и что следовало бы о нем знать -

26 сентября26.09Халиф против ассасиновКак религиозные братства стали армией последнего властителя Багдада

26 сентября26.09Халиф против ассасиновКак религиозные братства стали армией последнего властителя Багдада -

19 сентября19.09Беспокойные души и грубые сердцаПротив кого дружили предки туркмен с русскими князьями

19 сентября19.09Беспокойные души и грубые сердцаПротив кого дружили предки туркмен с русскими князьями -

22 августа22.08Забытая империяКогда таджики правили долиной Ганга

22 августа22.08Забытая империяКогда таджики правили долиной Ганга