Известно, что Узбекистан возвел борьбу с бедностью в ранг государственной политики. Об этом в очередной раз напомнил Шавкат Мирзиёев, выступая на III международном форуме «От бедности к процветанию», проходившем в Намангане. Естественно, многие вспомнили, что еще в начале 2022 года на встрече в Пекине президент Узбекистана и председатель КНР договорились внедрять в Узбекистане китайский опыт в борьбе с бедностью и коррупцией. Однако возможно ли такое внедрение в принципе?

Несколько хороших прокуроров

Во-первых, встает вопрос: почему с бедностью и коррупцией Узбекистан намерен бороться, используя именно китайский опыт? Ответ кажется очевидным: Китаю удалось достичь впечатляющих успехов в решении обеих этих проблем. И это при том, что со стороны казалось, будто и коррупция, и бедность в Поднебесной почти неистребимы. Разгул коррупции объяснялся тысячелетними традициями, которые до поры до времени не могла сломить даже железная рука ЦК Компартии Китая, а бедность — многочисленными бедствиями в виде иноземных захватчиков, войн, восстаний и революций, которые постигли Китай в XIX-XX веках.

Одной из первых кампаний, которые объявил Си Цзиньпин, придя к власти в 2013 году, была именно антикоррупционная программа «Бить и по тиграм, и по мухам». Суть ее состояла в том, чтобы нещадно истреблять коррупцию на всех этажах власти, от высшего до низшего, не пропуская и самого мелкого бюрократа. Особо злостные коррупционеры даже приговаривались китайскими прокурорами к расстрелам. В те времена среди российских экономистов стала ходить шутка, что для успешной борьбы с коррупцией в России надо бы выписать из Поднебесной несколько хороших китайских прокуроров.

Впрочем, в те годы китайским прокурорам хватало работы у себя дома. Правда, ходили разговоры, что под видом борьбы с коррупцией председатель Си уничтожал своих политических противников. Но даже если это действительно было так, простых граждан это интересовало мало: коррупции в Китае в последние годы на самом деле сильно прижали хвост.

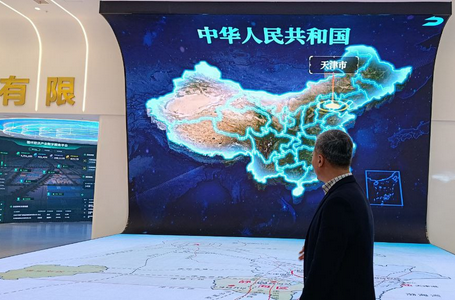

Но, пожалуй, еще более интересной и важной можно назвать китайскую борьбу с бедностью. В 2021 году Си Цзиньпин торжественно заявил, что многолетняя борьба Китая с бедностью завершилась безусловным триумфом, благодаря чему 98,99 млн сельских бедняков были выведены из нищеты. Фактически это означало, что в Китае, наконец, построено то самое среднезажиточное общество-сяокан, о котором говорил еще Дэн Сяопин.

И тут, само собой, встает вопрос: в какой степени Узбекистан может применить китайский опыт на местной почве, то есть реализовать те планы, о которых говорили президент Мирзиёев и председатель Си?

Для этого, пожалуй, стоит обратиться к этому опыту непосредственно.

Начало борьбы с бедностью в современном Китае датируют 1978 годом, когда стала реализовываться политика реформ и открытости, инспирированная Дэн Сяопином и его соратниками. Считается, что в то время бедняки составляли 95% населения страны.

К 2020 году, согласно оценке Всемирного банка, число людей, живущих за чертой бедности в Китае, сократилось больше чем на 850 млн человек. Однако еще в 2017 году генсек ООН Антониу Гутерриш назвал Китай мировым рекордсменом по части ликвидации бедности.

Так или иначе, на конец 2019 года в Китае оставалось 5,5 млн человек, живущих в нищете. Цифра как будто бы значительная, однако от 1,4-миллиардного населения это составляет всего 0,4%.

Этому эпическому рывку предшествовал целый ряд программ, который реализовывался более сорока лет. На долгом пути к «долине благополучия» китайцам предстояло преодолеть пять этапов, или иначе — пять перевалов.

Пять перевалов и восемь опор

Первый перевал (1978-85 годы) должен был изменить отношения крестьян с землей. Коллективное управление собственностью, характерное для народных коммун, заменили контрактами, которые заключались с домохозяйствами. Во время первого перевала была введена частичная приватизация, в результате которой отдельные домохозяйства сами решали, что и как им производить на их контрактной земле. Кроме того, правительство повысило закупочные цены на сельхозпродукцию, открыло сельский рынок и способствовало развитию сельских предприятий.

За семь лет первого этапа реформ чистый доход крестьянина вырос в 3,6 раза. Число бедняков, испытывающих проблемы с питанием и одеждой, сократилось с 250 млн до 125 млн. Все это время число людей, живущих в нищете, ежегодно уменьшалось почти на 18 млн человек.

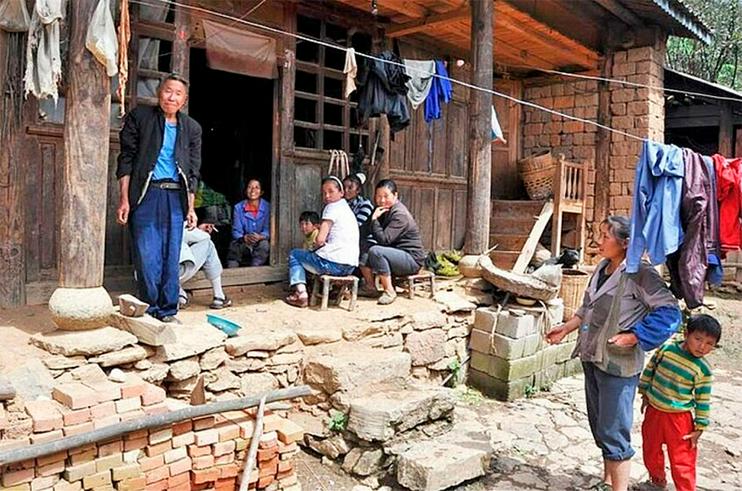

К преодолению второго перевала КНР перешла в 1986 году. Реформы в тот момент по-прежнему концентрировались на сельской местности, на самых бедных ее районах, особенно там, где проживали так называемые «шаошу миньцзу», малочисленные народности Китая. Среди тогдашних программ лидировали три главных: программа субсидированных кредитов, «Продовольствие за работу» и выдача бюджетных грантов для бедных районов.

Очень важно, что на этом этапе в 1986 году был создан орган, осуществляющий координацию реформ, а именно — Ведущая группа Государственного совета по сокращению бедности и развитию (LGPRD). Местные LGPRD и их офисы были также созданы на уровне провинций, префектур и уездов в бедных районах.

Как и на первом этапе, во время второго перевала поощрялась частная инициатива, которую при Мао Цзэдуне зажимали. Кредиты теперь выдавали как предприятиям, так и домохозяйствам. Программа «Продовольствие за работу» использовала излишки сельской рабсилы для строительства и развития инфраструктуры. Сельские безработные строили дороги, занимались ирригацией и обеспечением села питьевой водой. Государство при помощи грантов поощряло инвестиции в бедные районы. В первую очередь это касалось технологий, образования и здравоохранения. Кроме того, для самых бедных уездов ввели налоговые льготы.

Благодаря этим мерам с 1986 по 1993 годы численность сельских бедняков сократилась со 125 млн до 80 млн. Доля же бедных среди сельского населения сократилась с 14,8% до 8,7%.

На третьем перевале был принят первый широкомасштабный «Государственный план избавления от бедности 80 млн человек за 7 лет». Он должен был быть реализован в период с 1994 по 2000 годы.

Чтобы дать работу беднякам, государство в рамках этого плана ежегодно выделяло миллиард юаней на финансирование инфраструктурных проектов (в 1994 году курс юаня в КНР составлял примерно 8,7 юаня за доллар). Еще миллиард юаней выделялся в виде льготного кредитования для поддержки бедных домохозяйств. Новым предприятиям, создаваемым в «старых, молодых, пограничных и бедных» районах, в течение трех лет полностью или частично возвращались налоги. Государственные банки ежегодно выделяли кредиты для поддержки проектов в бедных районах. В экономически развитых провинциях создавались Фонды по борьбе с нищетой. Ежегодное финансирование мер по борьбе с нищетой со стороны центрального правительства увеличилось более чем на 50%.

Результатом реализации государственного плана стало сокращение количества бедняков в сельской местности с 80 млн в 1993 году до 32 млн в 2000 году.

Четвертым перевалом стал запуск правительством Китая «Программы оказания помощи бедным сельским районам и их развития». Программа была рассчитана на период с 2001 по 2010 годы. В это время продвигалось три основных подхода к борьбе с бедностью: комплексный план развития села; обучение рабочей силы и миграция; промышленное развитие в ключевых бедных уездах для сокращения сельской бедности.

Принципиально важными оказались пункты обучения рабочей силы, миграция и промышленное развитие в бедных уездах. К тому моменту Китай уже был мировой мастерской, из которой по миру расходились потребительские товары самого разного назначения. Однако обучение и привлечение к промышленному производству крестьян должно было дать новый толчок и промышленности, и селу, в котором строились не только сельскохозяйственные, но и промышленные предприятия, и параллельно с аграрным развивалось промышленное производство. Миграция из сел в города тоже была традиционно свойственна Китаю. Однако тут важно было верным образом ее распределять и отправлять трудовые резервы именно в те области, где не хватало рабочей силы.

Частным образом стоит заметить, что рабочие места в то время подчас создавались почти из ничего. Так, например, большой популярностью пользовались камни из знаменитых китайских озер, на которых природа создавала причудливый рисунок. Разумеется, на всю Поднебесную этих камней не хватало, и на улицах китайских городов можно было видеть, как обычные камни обрабатывались рабочими так, чтобы они не отличались от природных озерных, после чего шли на украшение китайских городов.

В результате принятых мер сельское бедное население сократилось с 32 млн в 2000 году до 15 млн в 2007-м.

Преодоление заключительного, пятого перевала ознаменовалось запуском в 2011 году новой «Программы оказания помощи бедным сельским районам и их развития». Программа был призвана вывести все население из-за черты бедности к 2020 году.

В ноябре 2013 года Си Цзиньпин представил стратегию «точечного сокращения бедности». Для ее реализации в 2016 году был запущен специальный пятилетний план. Он включал следующие программы:

▪️ поддержка бедных домохозяйств через развитие сельского хозяйства и промышленности;

▪️ расселение 10 млн сельских бедняков, проживающих в отдаленных районах и в суровых климатических условиях;

▪️ помощь бедным домохозяйствам в увеличении доходов с помощью политики экологической компенсации;

▪️ сокращение бедности путем укрепления образования и усиления мер социального обеспечения.

Для укрепления потенциала местных общин в 128 тысяч бедных деревень были направлены опытные управленцы из центральных, провинциальных и районных администраций. Неправительственные организации, академические учреждения и волонтеры были мобилизованы для мониторинга программ по сокращению бедности.

В результате последовательных усилий китайского руководства цель была достигнута к 2021 году, когда Си Цзиньпин объявил о победе над бедностью в Китае.

Однако, помимо реализации собственно вышеупомянутых программ, политологи и экономисты выделяют также так называемые «восемь надежных опор», благодаря которым выстроенная экономическая конструкция действует эффективно и устойчиво. В число этих опор входят инфраструктура, переселение, образование, здравоохранение, финансы, предпринимательство, туризм и интернет.

Работать круглые сутки

Теперь, пожалуй, стоит посмотреть, какой же именно китайский опыт применяется или может быть применен в Узбекистане.

Узбекистан и Китай имеют некоторые общие черты, например, ярко выраженный аграрный характер обоих государств в начале реформ. Однако отличий между ними все-таки больше. Начать с того, что в Китае и при начале реформ, и сейчас главенствует идеология социализма с китайской спецификой, для которого характерно централизованное управление всеми процессами в государстве. Это, в частности, означает, что решения, принятые наверху, обязательны для исполнения на всех этажах в обществе. Кроме того, 2010-2020-е годы в КНР характеризуются некоторым усилением авторитарных тенденций, что, опять же, облегчает возможности государства проводить в жизнь свои планы.

Узбекистан же в последние годы, напротив, держит курс на демократизацию — во всяком случае, так декларируют власти. Однако при демократических институтах слово президента не имеет абсолютной власти, и возможности его влиять на жизнь граждан ограничены. В самом деле, трудно представить, чтобы узбекистанских чиновников сажали в тюрьму за невыполнение пятилетнего плана по борьбе с бедностью, а в КНР это было вполне возможно.

Второе отличие — время. В Китае план по борьбе с бедностью был рассчитан на десятилетия и реализовывался больше сорока лет. Узбекистан намерен победить бедность до 2030 года. Реальна ли реализация подобных целей в столь короткие сроки? Есть большой соблазн сказать: нет, не реальна. Однако это не значит, что эти цели не нужно ставить. Согласно тем же китайским боевым искусствам, если хочешь поразить противника, бить надо не в него, а дальше, как бы сквозь него. Так и в жизни: если не ставишь больших целей, трудно добиться даже малых.

В чем были основные плюсы Китая, когда он начинал бороться с бедностью? Большое количество рабочих рук и природные ресурсы. Все это имеется и у Узбекистана. Хотя географическое положение у центральноазиатской республики не такое выгодное — тут нет выхода к морю, да и территория по сравнению с Китаем небольшая.

В числе минусов — коррупция, в которой, как в болоте, могут увязнуть любые, самые сильные инициативы. Тут обе страны снова сходятся. Однако в Китае коррупционеров могут даже расстрелять и тем несколько удерживают коррупцию в узде. Узбекистан таких сильных средств лишен, смертная казнь здесь была отменена еще в 2008 году. Хотя и в Узбекистане с коррупцией борются чрезвычайно интенсивно, привлекая к этому не только силовые ведомства, но и некоммерческие организации. Это понятно: все крупные партнеры республики, начиная от Евросоюза и США и заканчивая тем же Китаем, чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы их инвестиции и гранты шли на дело, а не в карманы чиновников.

В девяностые годы двадцатого века в России бытовало характерное заблуждение. Считалось, что вот сейчас чиновники «нажрутся, наворуются» и все пойдет, как надо. Однако опыт показал, что навороваться невозможно, а коррупция — это бездонная пропасть, способная поглотить любые деньги.

В борьбе с бедностью для Китая особенно эффективным оказалось высвобождение частной инициативы граждан. Частное предпринимательство в разных формах, столь милое сердцу китайца, буквально подняло страну с колен. Те, кто знаком с китайцами, знают, что они в массе своей обладают повышенной витальностью: в интересах собственной выгоды китаец готов работать 24 часа в сутки, не различая дня и ночи.

Готов ли на такую жертву средний узбекистанец? Что он ценит больше — выгоду или неспешное удобное существование? Узбекистанская миграция показывает, что в стране достаточно трудолюбивых людей. Однако трудолюбие строителя или крестьянина — это не то же самое, что одержимость предпринимателя. В Китае 9 из 10 готовы стать бизнесменами и круглые сутки работать только на выгоду. А в Узбекистане?

Как-то один казахский продюсер заявил, что казахи — гордые люди, и если казаху работа не нравится, он скорее умрет с голоду, чем будет ее выполнять. «А если ему вообще никакая работа не нравится — что тогда?» — спросили его. «Казахи — гордые люди!» — повторил продюсер.

Но ведь жители Узбекистана тоже гордые люди. Интересно, что они думают на этот счет?

Вы богатые, и мы хотим

На уже упоминавшемся III международном форуме «От бедности к процветанию» президент Мирзиёев обозначил основные приоритеты разработанной в республике программы «От бедности к благополучию».

Во-первых, заметил президент, стоит задача не просто трудоустроить людей любой ценой, а создать устойчивые источники дохода. В прошлом году благодаря инвестициям в размере $35 млрд было открыто свыше 9 тысяч новых предприятий и создано около 300 тысяч высокодоходных рабочих мест. Кроме того, государство создает условия для предпринимателей, которые в свою очередь помогают малоимущим с постоянной работой.

Во-вторых, качественное образование — главный двигатель уменьшения бедности в долгосрочной перспективе. Дети из малообеспеченных семей в республике будут полностью охвачены дошкольным образованием. Плюс к тому, 80% их расходов на изучение иностранных языков и получение профессии возьмет на себя государство.

В-третьих, расширяется участие женщин в общественной жизни. Сегодня студенткам предоставляют беспроцентные кредиты на обучение, есть возможность бесплатно учиться в магистратуре. На поддержку женского предпринимательства в 2024 году было выделено $1,5 млрд. По итогам этого года планируется обеспечить постоянным доходом 2 млн женщин.

В-четвертых, особенное внимание уделяется охране здоровья. За малоимущими семьями закрепляются врачи, проводится ежегодное комплексное обследование. За счет бесплатных лекарств и пакетов гарантированной помощи вдвое сократились расходы граждан на медицинские услуги.

В-пятых, важное значение придается социальной защите. В рамках реформ создано Национальное агентство соцзащиты, во всех городах и районах открыты центры «Инсон», предоставляющие услуги по принципу «одного окна». В результате в прошлом году поддержку получили 2,7 млн жителей страны.

В-шестых, ключом к снижению многомерной бедности становится инфраструктура. Более тысячи махаллей (общин) со сложными условиями участвуют в программе по улучшению инфраструктуры, созданию рабочих мест и поддержке предпринимательства. В этом году на соответствующие нужды направлено $400 млн. Одновременно реализуются проекты по водоснабжению, дорогам, строительству школ и детсадов.

В-седьмых, более 70% государственных расходов направляются на достижение Целей устойчивого развития. Подобные меры требуют масштабных вливаний: развивающиеся страны тратят более $4 трлн в год. Поэтому необходимо создание новой, более эффективной финансовой архитектуры борьбы с бедностью.

Все эти задачи понятны, разумны, справедливы и не вызывают дискуссий. Однако задумаемся, что их объединяет? Ответ прост: необходимость огромных вложений со стороны государства. Но карман у государства не бездонный. Значит, придется изыскивать дополнительные ресурсы. Кажется, что проще всего это сделать, найдя международных спонсоров для борьбы с бедностью.

Китай, сам прошедший весь путь такой борьбы, кажется для этого вполне подходящей кандидатурой. Вопрос — в обмен на что брать у него эти деньги? В обмен на полезные ископаемые, на политическую лояльность, или просто в виде кредитов?

Но Узбекистан и так лоялен к Китаю, он активно участвует в проекте «Один пояс — один путь». Все нужные КНР полезные ископаемые и так поставляются в рамках традиционной торговли между странами. Новые кредиты брать не хочется, потому что их ведь нужно возвращать с процентами, а денег и так немного. Да и когда еще окупятся вложения государства в борьбу с бедностью, когда они начнут приносить государству доходы?

Может быть, для получения денег использовать традиционный аргумент — лесть и восхищение могучим соседом? Но подействует ли формула: «Мы видим, какие вы сильные и богатые, и хотим быть такими же»? Едва ли. Китаю не нужны другие китаи, ему нужны страны в его орбите, сателлиты, следующие в его кильватере — именно для этого и создан «Один пояс — один путь».

Однако значит ли это все, что на практике нет никакой возможности заинтересовать Китай? Едва ли. Китай можно заинтересовать и, вероятно, можно даже добиться от него определенных шагов навстречу даже в таком деликатном деле, как спонсорство. Однако тут необходимо разработать целый ряд мероприятий, которые будут учитывать текущие международные стратегии Китая, китайскую психологию, а также психологию и амбиции председателя Си. Задача эта нелегкая, но решаемая, вот только заниматься ею должны профессионалы-китаисты, хорошо знающие, что собой представляет сегодняшняя КНР.

-

30 декабря30.12ФотоНовый год к нам мчитсяЛучшие новогодние елки Ташкента

30 декабря30.12ФотоНовый год к нам мчитсяЛучшие новогодние елки Ташкента -

29 декабря29.12От Кашгари и джадидов — до чемпионата мираПрогулка футбольного обозревателя по Центру исламской цивилизации Узбекистана

29 декабря29.12От Кашгари и джадидов — до чемпионата мираПрогулка футбольного обозревателя по Центру исламской цивилизации Узбекистана -

26 декабря26.12Побочный эффект«Аптечная» реформа в Узбекистане ударила не столько по теневому фармрынку, сколько по нервам граждан

26 декабря26.12Побочный эффект«Аптечная» реформа в Узбекистане ударила не столько по теневому фармрынку, сколько по нервам граждан -

24 декабря24.12Очищать и ZIYAтьЧто Китай может предложить странам Центральной Азии в сфере «зеленой» экономики

24 декабря24.12Очищать и ZIYAтьЧто Китай может предложить странам Центральной Азии в сфере «зеленой» экономики -

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет -

22 декабря22.12Не тот стандартРоссийские СМИ ополчились на Казахстан из-за «натовских» снарядов

22 декабря22.12Не тот стандартРоссийские СМИ ополчились на Казахстан из-за «натовских» снарядов