Первая треть ХХ века оказалась едва ли не самым бурным периодом в истории Центральной Азии. Восстание 1916 года, революции, гражданская война и ее вторичные очаги в виде затянувшихся на десятки лет вспышек басмаческого движения — в этой чехарде событий участвовали многие небезынтересные личности, среди которых фигура Константина Монстрова, о котором не слышали даже многие эксперты по региону, вызывает особое любопытство. На самом деле информации об этом человеке осталось крайне мало, хотя с его именем связано одно из крупнейших восстаний некоренного населения Туркестана в современный период истории.

Новые жители древней земли

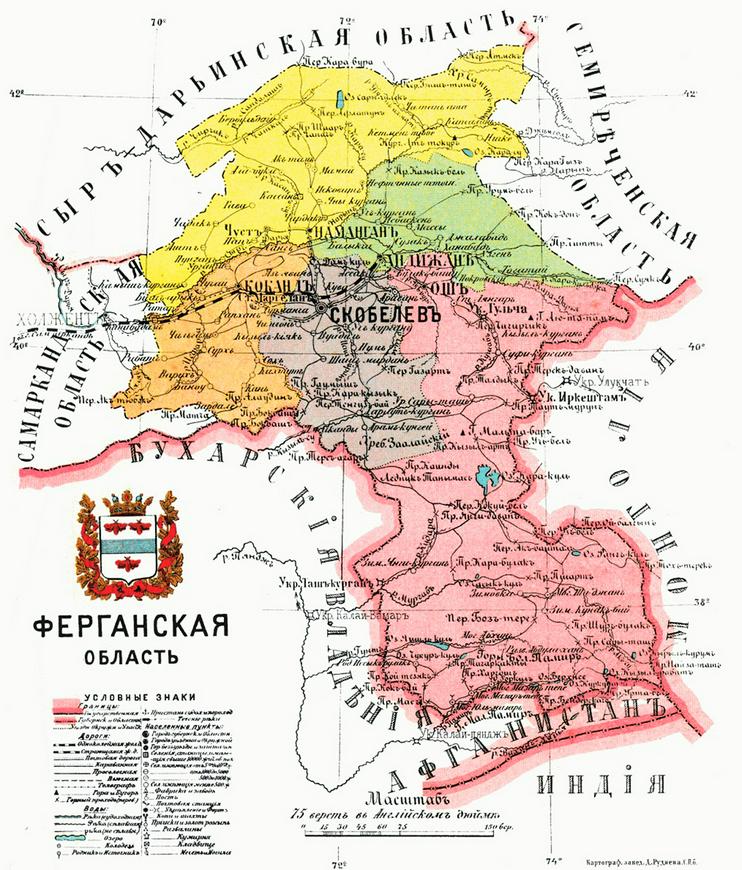

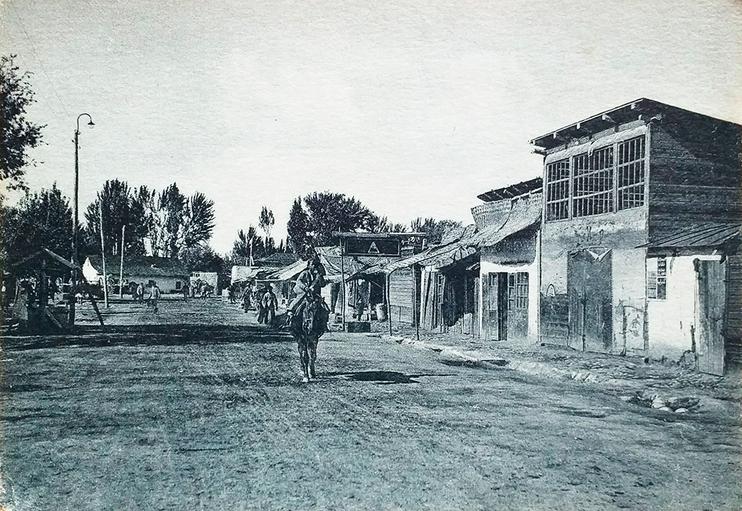

Конец XIX — начало XX века были отмечены ростом миграционной активности русского населения центральных областей империи в направлении ее южных и восточных окраин. При этом Ферганскую область, включавшую территории современного Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, вряд ли можно было назвать основным местом притяжения переселенцев — первое русское село на 200 семейств (Покровское) было основано здесь только в 1893 году. То есть спустя почти двадцать лет после того, как эти земли были присоединены к российской короне.

По переписи 1897 года, в области проживало 9 тысяч переселенцев из России и их потомков. К этому времени здесь имелось исключительно 10 русских поселений с 566 дворами и 2119 жителями. В те полтора десятка лет, что предшествовали революционным событиям 1917 года, произошел некоторый всплеск миграции, связанный в первую очередь со Столыпинской аграрной реформой. И если в 1897 году доля русского населения Туркестана (в число «русских» тогда обычно включались и украинцы) составляла 3,7%, то через двадцать лет — уже 7,9%, плюс насчитывалось еще 3,3% пришлых жителей других национальностей — татар, евреев и прочих.

Что касается непосредственно Ферганской области, то лишь 2,5% ее населения перед революцией составляли русские. Впрочем, с учетом того, что всего в этом регионе на тот момент проживало около двух миллионов человек, то, следовательно, и переселенцев с семьями здесь насчитывалось не менее 50 тысяч. Их основная масса осела в городах, меньшая — занялась сельским хозяйством. Вот как характеризовал численность и размещение русских в Туркестане Центральный статистический комитет МВД:

«Что касается Туркестана, то русское население состоит главным образом из частей расположенных там войск, служащих в правительственных учреждениях и некоторого числа торговцев, живущих преимущественно по городам. Земледельческое русское население, если исключить Семиречье, встречается здесь еще только небольшими оазисами» (Здесь и далее в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранены).

Больше всего переселенцев традиционно поставляли (не только в Центральную Азию, но также на Дальний Восток, в Сибирь и на Алтай) губернии Центрального Черноземья, Восточной Украины и Поволжья — Самарская, Саратовская и Симбирская. Из последней в Туркестан в период Первой русской революции (1905-1907 годы) перебрался и Константин Иванович Монстров. Человек вовсе крестьянского сословия.

Предыстория командарма

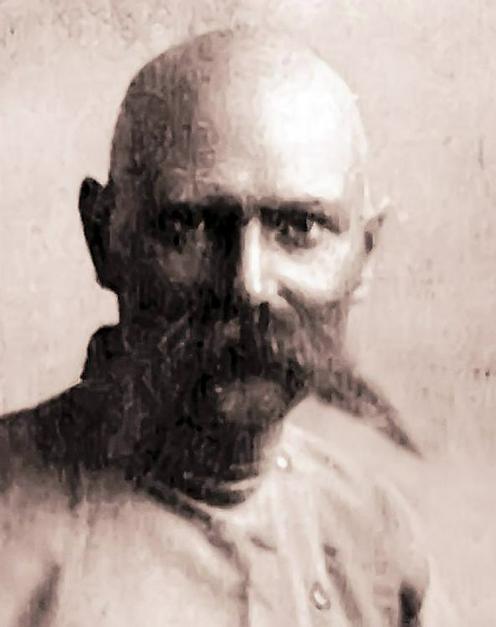

Сведения о дореволюционном прошлом Монстрова, несмотря на всю их скудность, отличаются. Издание «Аргументы недели» писало, что отец нашего героя, Иван Павлович Монстров, был народовольцем, основавшим в селе Моркваши Самарской губернии крестьянскую коммуну. С будущей женой и матерью Константина — Варварой Николаевной Эдемовой — его якобы познакомила Софья Львовна Перовская, та самая, что организовывала убийство императора Александра II и впоследствии стала первой женщиной в России, казненной по политическому процессу.

После того как власти разогнали коммуну в Морквашах, Варвара Николаевна, будучи уже на сносях, на некоторое время оказалась в камере Петропавловской крепости, где в 1874 году у нее и родился сын Константин. Между тем, в изданной в 1927 году в Ташкенте книге бывшего начальника политотдела 4-й Туркестанской стрелковой дивизии Петра Алексеенкова «Крестьянское восстание в Фергане» указывается, что Монстров родился в Саратове, а о революционном прошлом его родителей не упоминается вовсе.

Так или иначе, потом семья Монстровых перебралась в Сызрань в Симбирской губернии, где Иван Павлович был избран мировым судьей и стал видным земским деятелем. В Сызрани его сын закончил пять классов реального училища, женился, произвел на свет троих сыновей и дочь, а потом, по данным Алексеенкова, переехал в Оренбургскую губернию, где, близко соприкасаясь с казачеством, стал идеализировать казачий быт и «казачью вольность».

Другие источники указывают, что покинуть Сызрань Монстрова заставил пожар, уничтоживший большую часть города и приведший к гибели почти тысячи человек. В любом случае в районе 1906-1907 годов Константин Иванович, оставив семью, уже перебрался в Ташкент и устроился работать конторским служащим на железной дороге. Здесь он обзавелся новой женой, еще парой детей и со временем, как отмечает Алексеенков, «заразился буржуазным либерализмом того времени».

«Заражение» заключалось в том, что Монстров стал подрядчиком при железной дороге, арендовал земельный участок в Кетмен-Тюбинской волости под Джалал-Абадом (восточная окраина Ферганской долины), построил мельницу и начал разводить сады. Таким образом, революционный год он встретил уже довольно обеспеченным человеком и довольно образованным для обычного крестьянина того времени. Алексеенков пишет:

«Монстров вполне естественно стал выделяться из общей крестьянской массы не только своей деревни, но и всего крестьянского района Ферганы и вскоре сделался главарем крестьянской контрреволюции. По своим политическим убеждениям Монстров представлял нечто среднее между кадетом и народным социалистом, если может быть что-нибудь среднее между этими двумя политическими контрреволюционными партиями в период после Октября».

Все, однако, было не так просто, как это изображает пролетарский писатель. Взяться за оружие Монстрова и ему подобных заставили обстоятельства, а вовсе не их политические взгляды.

В пламени революции

После большевистского переворота в Петрограде в октябре 1917 года по всей Центральной Азии развернулась борьба между сторонниками советской власти, пытавшимися установить новый режим, и их противниками, включая местных политических деятелей, традиционалистские группировки и представителей национальных элит.

Большевики довольно быстро утвердились в столице региона — Ташкенте. В созданный ими Совет народных комиссаров Туркестанской республики не вошел ни один представитель коренных народов, что немедленно спровоцировало появление на свет правительства Кокандской автономии, последующий его разгром красными карателями и начало повстанческого (басмаческого) движения.

Ферганскую область захлестнула волна взаимного террора, которая усугублялась объявленной еще Временным правительством амнистией. По ее итогам на воле оказались не только «политические», но и многие профессиональные уголовники, включая грабителей и бандитов. Они послужили неплохим мобилизационным резервом для всех участников гражданского конфликта, включая повстанцев-басмачей. О масштабах насилия, царившего в регионе, можно судить хотя бы по тому, что только с 1915 по 1919 год население Ферганской области сократилось на 250 тысяч человек — погибших или подавшихся в бега.

Совершенно далекие от каких-либо идеологических установок ферганские крестьяне таким образом оказались в самом центре гражданского противостояния. Изначально они не собирались воевать ни против басмачей, ни против большевиков, хотя определенное отношение к советам у них определилось задолго до революции. В российской историографии было принято оговаривать, что поскольку в основной своей массе переселенцы были людьми зажиточными — а это правда лишь отчасти — лозунги новой власти, ориентированные на беднейшие слои крестьянства, не находили у них понимания. Более того, как отмечает в изданной в 1928 году книге «Красная армия в Средней Азии» Евгений Козловский (впоследствии расстрелянный во время сталинских чисток в армии):

«[Первая мировая] война явилась средством обогащения, позволяя продавать хлебные излишки, мед и прочее по невероятным ценам. Поэтому лозунг “Война до победного конца” находил отклик в среде ферганского крестьянства. Попытка Соввласти урегулировать вопросы национальных взаимоотношений с обезземеленным дехканством, пересмотреть права на землю и собственность встречали глухое сопротивление. Глухое, поскольку крестьянство было раздроблено по своим горам и долинам. Признание Соввласти было формальным».

Последний тезис повторяет и Алексеенков, указывающий на то, что ферганские крестьяне, «наружно признав» утвердившуюся в городах советскую власть, вовсе не собирались строить ее у себя в селах. «В широких массах русских крестьянских районов Средней Азии вовсе не было места для большевистских идей», — резюмирует этот автор.

Создание армии

Несмотря на все вышеперечисленные расхождения, ферганские крестьяне в 1918 году оставались лояльными советской власти и даже были ее ситуативными союзниками, поскольку главную опасность для них в этот период представляли именно местные повстанческие отряды, взявшиеся разорять хозяйства русских переселенцев, убивать и насиловать.

В итоге материальный ущерб и многочисленные человеческие жертвы среди пока что законопослушных граждан привели руководство Советского Туркестана к мысли о создании отрядов самообороны из крестьян Ферганской долины. У самих же сельчан решение самоорганизоваться созрело после очередного налета отрядов басмачей Мадамин-бека и Хал-Ходжи на переселенческие хозяйства Джалал-Абадского района.

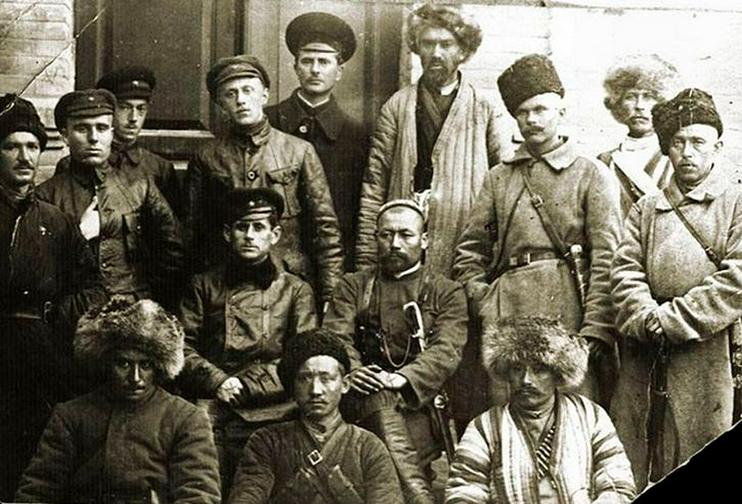

Наконец, 23 ноября 1918 года с санкции властей (считается, что это решение продавил военный комиссар Туркестана Константин Осипов, который позже устроит антисоветский мятеж в Ташкенте) крестьяне создали в Джалал-Абаде штаб армии и совет командиров, в котором заседали сельчане, ранее отслужившие в царской армии. 2 декабря 1918 года была определена структура нового вооруженного формирования и созданы сразу десять полков, из которых, правда, только четыре предназначались для наступательных операций. Каждый из этих полков состоял из четырех сотен — приблизительно по 120-140 бойцов в каждой. Таким образом один полк при полном комплекте имел в среднем около 500 бойцов.

Еще четыре полка предназначались для охранной службы и еще два предполагалось использовать в качестве стратегического резерва на случай затяжной войны. Комплектовались все части исключительно за счет русских и украинских переселенцев, но только первые четыре полка, в которые призывались крестьяне в возрасте от 17 до 50 лет, представляли из себя реальную боевую силу. Годность для службы определялось специальной комиссией, в которую входили военные врачи.

Штаб Народной Крестьянской Армии (НКА) расположился в доме одного из русских купцов Джалал-Абада. При штабе имелась канцелярия, интендантский, мобилизационный и разведывательный отделы.

Вся командная верхушка НКА определялась путем голосования. Так же был назначен и командарм. И хотя относительно даты избрания Константина Монстрова на эту должность существуют расхождения, в любом случае это произошло в период с декабря 1918 по март 1919 года. Почему выбор пал именно на человека, которого командир 2-й Туркестанской дивизии РККА Николай Веревкин-Рахальский прямо называл «бездарной личностью», нам доподлинно не известно. Вероятно, среди прочих крестьян он все же выделялся не только образованием, но также природной смекалкой, ораторским мастерством и организационными способностями.

За красных

Став во главе армии, Монстров, конечно, с удовольствием принял от правительства Советского Туркестана вооружение, обмундирование и даже жалование для своих солдат, выданное не только презираемыми «керенками», но частично и царскими рублями. Вместе с тем он сразу обозначил, что НКА — это не просто один из отрядов Красной армии, а автономная сила, действующая вне политики, но в интересах той части населения региона, которую она представляет. В НКА не было института комиссаров, разрешалось ношение царских кокард, погон и наград. Монстров лично потребовал от командования Ферганским фронтом РККА, чтобы в его армии не проводились политические лекции и митинги представителей каких-либо партий. И большевики вынуждены были пойти на эти уступки, так как собственных сил для обороны Ферганской долины у них элементарно не было — все доступные резервы Туркестанской республики были брошены на удержание Закаспийского фронта против ашхабадских меньшевиков и англичан.

Впрочем, и политика советских властей в Ташкенте, по-прежнему видевших едва ли не в каждом успешном хозяйственнике идеологического врага, и принципиальность самого Монстрова оставляли мало надежды на то, что их альянс окажется долгосрочным. Хлебная монополия, продразверстка, попытки большевиков отбирать землю у русских переселенцев и ползучая мобилизация в Красную армию вызывали у крестьян глухой ропот, но когда власти начали распределять земельные наделы в пользу вернувшихся из Китая участников восстания 1916 года, вспыхнул мятеж.

В декабре 1918 жители села Беловодское под руководством левых эсеров разоружили местную красную милицию, перебили коммунистов и, сформировав собственную «армию» численностью в пять тысяч человек, подступили к Пишпеку (Бишкеку). Большевикам пришлось снять части с Семиреченского фронта, и крестьянский бунт довольно быстро был подавлен. После этого случился Осиповский мятеж в Ташкенте, и власти Туркестана решили подстраховаться, расформировав штаб НКА и переподчинив ее непосредственно командованию Ферганского фронта. Одновременно были предприняты попытки возобновить среди отрядов крестьян так называемую «разъяснительную работу».

Выполнять директиву о роспуске штаба армии Монстров, наблюдавший за беловодским мятежом со стороны, отказался. Раскол между командармом и большевиками рос, чем решил воспользоваться Мадамин-бек, на тот момент самый влиятельный из ферганских басмачей, придавший повстанческому движению более-менее организованный характер. По словам Козловского:

«Одновременно возникают у крестьянства симпатии к басмачам, благодаря умелой политике, ставшего во главе последних, Мадамин-бека. Мадамин, рассчитывая найти поддержку в крестьянство Ферганы против Соввласти, делал все чтобы прекратить нападение басмачей на русские поселки и даже сам выступил против некоторых разбойничьих главарей вроде Хал-Ходжи».

Вместе с тем, как отмечается в выпущенном в 1924 сборнике «Материалы по истории Ферганского басмачества и боевых операций в Бухаре», «Монстров начал приглядываться к Мадамину еще с весны». Тот в свою очередь:

«Стал бороться “за порядок”, одинаково нападая и на Красную гвардию, и на разбойничьих джигитов Хал-Ходжы, какового арестовал, с позором возил на лошади лицом к хвосту, и держал в тюрьме до четырех месяцев, и совершенно прекратил налеты на район, защищаемый Крестьянской армией».

Одновременно с получением примирительных сигналов от басмачей штаб НКА полнился и слухами о грядущих карательных мерах со стороны большевиков. Позже на допросах в ЧК Монстров рассказывал, что «разговоры об арестах не прекращались», как и «сведения о предстоящем разоружении армии».

Наконец, летом 1919 года крестьянский командарм заключил с Мадамин-беком, которого он знал еще по довоенным земельным сделкам, перемирие. Лидер басмачей пообещал прекратить набеги на села переселенцев, а взамен получил в качестве союзников несколько тысяч бойцов НКА. В итоге армия Монстрова пополнила ряды так называемых «зеленых повстанцев» — движения, которое представляло третью силу в конфликте белых и красных. К ней обычно относят махновцев, сторонников атамана Григорьева в Украине, участников «антоновщины» в Тамбовской губернии и крестьянского восстания в Западной Сибири.

Против красных

Собственно, на стороне контрреволюционных сил армия ферганских крестьян и добилась своих главных военных успехов. Сразу после получения известия о переговорах Монстрова и Мадамин-бека командование большевиков дважды попыталось разоружить НКА, отправив в Ферганскую долину несколько красных отрядов. Однако они были разбиты еще на дальних подступах к Джалал-Абаду, а часть красноармейцев, набранных из числа местных жителей, перешла на сторону НКА.

Штаб Монстрова объявил дополнительную мобилизацию, и общая численность армии была доведена до 12 тысяч бойцов. К ней присоединились четыре конных полка и две артиллерийских батареи, предоставленные Мадамин-беком. Вооружение крестьян состояло из винтовок и карабинов, гладкоствольных мушкетов и «берданок». Хуже обстояло дело с пулеметами, которых насчитывалось всего 12 штук. Также крайне мал был боезапас — до 200 патронов на винтовку и 40 снарядов на орудие. Командный состав объединенной армии был представлен как кадровыми офицерами русской армии, так и обученными ими крестьянами и курбаши.

В июле 1919 года Монстров и Мадамин-бек занимают город Узген, где командующий НКА провозглашает власть Верховного правителя России Александра Колчака. На отбитых у красных территориях демонтируется советская власть: реввоенсоветы упраздняются, комиссары ставятся к стенке, отменяется хлебная монополия, провозглашается свобода торговли, передвижения, печати, школ — словом, по словам Алексеенкова, выполняются «типичные требования буржуазной демократии». Монстров подписывает обращение к красноармейцам следующего содержания:

«Сбросим тяжелое иго подзаборников и грабителей. Создадим всенародную власть на принципах свободы, равенства и братства. Долой власть самодержавных авантюристов. Да здравствует истинная свобода».

И если Мадамин-бек в своих письмах к Монстрову уверял, что его цель — «свергнуть власть большевиков, передать ее истинным представителям народа, выбранным на основании всеобщего равного, тайного и прямого голосования», то командование НКА изъявляло готовность поровну делить с коренным населения места в будущих «советах без большевиков».

1 сентября 1919 года НКА и отряды басмачей официально объединились в единое целое. Этому шагу предшествовало совещание с участием эмиссаров Колчака. На нем обсуждалась координация военных действий в Ферганской долине со штабом Верховного правителя России в Омске. По распоряжению последнего, в НКА прибыли военные инструкторы с Семиреченского фронта белых. В начале сентября объединенная армия подступила к Ошу — крупнейшему городу восточной части Ферганской долины. Бойцы Монстрова запрудили окрестные арыки, и улицы Оша наполнились водой, что спровоцировало панику среди солдат местного гарнизона РККА. В итоге город сдался почти без боя, около трех тысяч красноармейцев попало в плен, повстанцы захватили также некоторое количество оружия и боеприпасов.

Далее союзники разбили в Араванском ущелье крупный отряд красноармейцев, высланных в сторону Оша командующим Ферганским фронтом РККА Михаилом Сафоновым, после чего подошли к Андижану и заняли почти весь город, кроме крепости, в которой скрылись остатки гарнизона и местная большевистская верхушка. Одновременно отдельные части крестьян и эскадроны Мадамин-бека действовали в окрестностях Скобелева (Ферганы) и Намангана. Казалось, вся Ферганская долина вот-вот перейдет под контроль повстанцев, но в этот момент и случился перелом.

Провал и забвение

Поскольку на Закаспийском фронте белые части, оставшись без поддержки англичан, терпели поражение за поражением, командование РККА нашло возможность перебросить из-за Амударьи под Андижан Казанский сводный полк с артиллерией и пулеметами. Другие резервы подошли из Скобелева. С помощью собранных сил (около трех тысяч бойцов при 16 орудиях и 78 пулеметах) повстанцы были рассеяны, многие из них при этом бросили оружие и разбрелись по своим селам. К концу сентября части Красной армии заняли и Ош с Джалал-Абадом, вынудив Монстрова с Мадамин-беком скрыться в горах.

Здесь, в районе Гульчи на границе с Китаем, союзники сформировали Временное Ферганское правительство. Поскольку после дезертирства большинства бойцов НКА при Монстрове оставалось всего около 50 человек, верховным министром и главнокомандующим при этом «правительстве» стал Мадамин-бек. Постепенно он начал все больше ориентироваться на сотрудничество с другими исламскими силами региона, включая афганского эмира, так что русские при его ставке в конечном итоге почувствовали себя лишними.

Монстров несколько раз пытался выбраться из кыргызских гор в Сибирь к Колчаку или на юг России — к Деникину, но поскольку белогвардейцы повсеместно отступали, эти планы провалились. Великобритания тоже отказала бывшему командарму в убежище, а при попытке проникнуть в Китай местные пограничники обстреляли беглых повстанцев.

Осознав безвыходность своего положения, Монстров в начале 1920 года вступил в тайные переговоры с большевиками о сдаче. Причем последние, желая окончательно расколоть союзников, сделали все, чтобы до Мадамин-бека дошла информация о грядущем предательстве. Этот план сработал — курбаши решил расправиться с бывшим соратником и напал на отряд Монстрова в одном из поселков Алая. Алексеенков пишет:

«С большим трудом Монстрову одному удалось бежать, а вечером 17 января он явился в Джалал-Абад и сдался нам, не ставя никаких условий и не требуя от нас никаких обязательств в отношении его или в отношении вообще остатков крестьянской армии».

О дальнейшей судьбе крестьянского командарма есть две версии. Согласно первой, он был расстрелян в 1920 году там же в Джалал-Абаде по приговору военного трибунала. По второй — Константина Монстрова приговорили к тюремному заключению, причем сразу после пленения он еще успел выступить с докладом перед членами Реввоенсовета Туркестанского фронта в Ташкенте. В эту версию можно поверить, так как военный министр Временного Ферганского правительства генерал Александр Муханов, сдавшийся одновременно с Монстровым, успел послужить во 2‑й Туркестанской стрелковой дивизии РККА, после чего был осужден всего на пять лет. В 1930-е годы он был опять арестован, и затем его следы потерялись.

Судя по всему, аналогичным образом сложилась и судьба командующего НКА. Есть информация, что в 1922 году Монстров еще был жив и находился в Архангельском пересыльно-распределительном пункте. После первой отсидки его якобы видели у сестры в селе Старая Рачейка неподалеку от Сызрани. Позже Монстров перебрался в город Бологое, где его повторно арестовали приблизительно в то же время, что и Муханова.

О последних годах жизни человека, пытавшегося защитить ферганское крестьянство от перипетий революционной эпохи, сведений не имеется. Скорее всего, свои дни Константин Монстров закончил где-то в учреждениях ГУЛАГа. Опять-таки, по неподтвержденным данным, в Сызрани еще долгое время после Второй мировой проживала дочь командарма, а трое его старших сыновей в годы Гражданской войны воевали по обе стороны фронта, но как сложилась их последующая жизнь — неизвестно. Относительно второй, ташкентской семьи, Монстрова тоже нет никакой информации.

-

10 сентября10.09ФотоЧто за женщина так разозлила президента?В Казахстане гадают, кому были посвящены слова о скандалистках в послании Токаева

10 сентября10.09ФотоЧто за женщина так разозлила президента?В Казахстане гадают, кому были посвящены слова о скандалистках в послании Токаева -

07 сентября07.09«Орда» подкинула проблемМедиабомба об «аресте» ближайшего соратника Токаева как подготовка к посланию президента

07 сентября07.09«Орда» подкинула проблемМедиабомба об «аресте» ближайшего соратника Токаева как подготовка к посланию президента -

05 сентября05.09ФотоПреодоление времениВ Ташкенте открылась выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева

05 сентября05.09ФотоПреодоление времениВ Ташкенте открылась выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева -

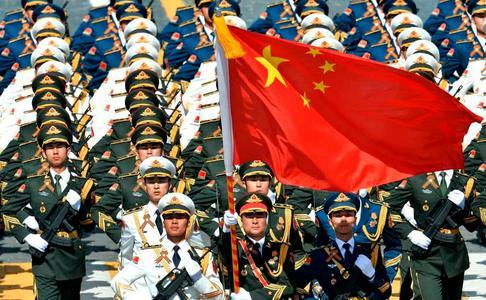

03 сентября03.09Парад на ТяньаньмэньУ китайцев была своя Вторая мировая

03 сентября03.09Парад на ТяньаньмэньУ китайцев была своя Вторая мировая -

01 сентября01.09Фото«Счастье приходит к целеустремленным»Народные гулянья в честь Дня независимости Узбекистана

01 сентября01.09Фото«Счастье приходит к целеустремленным»Народные гулянья в честь Дня независимости Узбекистана -

28 августа28.08Фото«Бархатный сезон» на ОйгаингеФототур в дальний угол Ташкентской области

28 августа28.08Фото«Бархатный сезон» на ОйгаингеФототур в дальний угол Ташкентской области