Парламент Кыргызстана принял закон, согласно которому граждане с погашенной или снятой судимостью не могут быть избранными в органы исполнительной и законодательной власти, а также баллотироваться на пост президента. В принципе, людям с судимостью дорога в президенты или к депутатскому креслу и раньше была заказана. Но существовало одно важное уточнение: если судимость была погашена или снята, снимались и ограничения на участие в политической жизни.

Безупречная репутация

После принятия нового закона человек с судимостью, даже если она погашена, не может стать кандидатом в президенты или депутаты. Более того, закрыты для него и высокие административные должности, например, министерские посты, членство в Центризбиркоме, работа в правлении Нацбанка или аудитором в Счетной палате.

Светлая идея эта принадлежит ГКНБ (Госкомитету национальной безопасности) и его руководителю Камчыбеку Ташиеву. В справке-обосновании к закону говорится, что он направлен на «недопущение доступа к высшим государственным должностям лиц, чьи прошлые противоправные деяния, независимо от факта снятия или погашения судимости, могут поставить под сомнение их безупречную репутацию и способность действовать исключительно в интересах государства и граждан».

Ну, начать надо бы с того, что отсутствие судимостей вовсе не означает безупречную репутацию — и наоборот. В истории республики были люди с прекрасной репутацией, при этом имевшие судимость, например, десятый премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов. Судимостью его наградил не кто-нибудь, а президент Аскар Акаев — Кулов был для него конкурентом и политическим противником. Позже все обвинения с Феликса Кулова сняли, он был полностью оправдан.

Разумеется, новый закон направлен не против обычных воров с наколками «Не забуду мать родную!». Эта публика, как говорят в тюрьме, сидит на попе ровно, в политику не лезет. Речь в первую очередь идет об оппозиционерах и независимых политиках, не встроившихся в вертикаль нынешней власти.

Вот что о новом законе говорит эксперт по Центральной Азии, политолог Аркадий Дубнов:

«Если глядеть со стороны, то целеполагание авторов этого закона может показаться безупречным в нравственном и даже политическом смысле. Но тут, как принято нынче говорить, есть нюанс. В условиях нынешнего Кыргызстана подобная идея оказывается вывернута самым аморальным и политически нечистоплотным образом.

Хорошо известно, что судебная система республики в последние десятилетия была чрезвычайно политизирована. Судебные решения как в центре, так и на местах принимались в угоду действующим властям. В результате некоторые люди, что называется, оказывались без вины виноватыми. Позже многие из подобных судимостей были погашены, в каких-то случаях опротестованы как несостоятельные. Однако с принятием нового закона люди с такого рода судимостями лишаются права быть избранными в органы исполнительной и законодательной власти.

Поэтому мне кажется, что правы критики этого закона, находящиеся как в Кыргызстане, так и за его пределами. Эти критики — не обязательно правозащитники, это могут быть просто наблюдатели, обладающие здравым смыслом, ответственностью и пониманием того, что происходит в реальности. Я полагаю, что в условиях нынешнего Кыргызстана такой закон не имеет права на то, чтобы быть принятым. Добавлю одну деталь: в соответствии с этим законом нынешний президент Кыргызстана сам не имел бы ни моральных, ни юридических оснований баллотироваться на столь высокий пост. То же самое касается и целого ряда людей, которые ныне совершенно спокойно занимают властные кабинеты».

Рамсы попутал

И в самом деле, ни для кого не секрет, что и нынешний президент Садыр Жапаров, и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев отбывали сроки в тюрьме. Что же это получается — своя своих не познаша? Им, значит, можно занимать руководящие посты, несмотря на судимость, а остальным — нельзя? Откуда такая строгость, интересно?

Конечно, очень может быть, что руководители республики исходят из своего нелегкого опыта. И этот опыт подсказывает им, что любому человеку, хотя бы день проведшему в местах заключения, доверять нельзя. Но если это действительно так, то и президенту, и главе ГКНБ надо быть последовательными и самим сложить с себя полномочия — у них ведь тоже есть судимости.

Но, видимо, судимость судимости рознь. Уж в этом-то случае закон обратной силы точно иметь не будет, и никто не спросит у людей, занимающих нынче в Кыргызстане большие должности: а вы, простите, какую зону топтали, прежде чем переквалифицироваться в благодетели отечества?

Разумеется, такая постановка вопроса вызовет недовольство граждан, которые судимости имеют, но к власти уже допущены. Они и сами вполне могут спросить: «А ты, в натуре, почему интересуешься моей биографией — ты что, прокурор? Или просто рамсы попутал?»

Но это, согласитесь, не ответ на вопрос. В конце концов, надо бы выбрать, кто ты — правильный пацан и живешь по понятиям, или государственный человек и живешь по закону. А то сегодня он в бане пальцы веером топырит, а завтра надел пиджак и произносит правильные речи с высокой трибуны.

Кстати сказать, некоторые политологи считают, что новый закон избыточен, потому что де-факто зачистка политического поля и так уже состоялась, и сильных оппозиционеров в республике все равно уже нет.

Во-первых, не все с этим согласятся, во-вторых, если сейчас сильных оппозиционеров и правда нет, то они вполне могут появиться позже. И что с ними тогда прикажете делать? Можно, конечно, гоняться за каждым несистемным политиком с мухобойкой, но все-таки проще, как в сказке — одним махом всех побивахом. И новый закон такую возможность дает.

В конце девяностых бывший премьер Казахстана Акежан Кажегельдин попортил немало крови тогдашнему президенту Нурсултану Назарбаеву, когда решил против его воли баллотироваться в президенты. В тот раз Кажегельдина сняли с выборов по административной статье: он вроде как перешел дорогу не на тот сигнал светофора. Выглядела эта борьба с оппозицией, с одной стороны, авторитарно, с другой — несолидно и даже смехотворно.

Похоже, нынешнее руководство Кыргызстана не желает повторять старые ошибки соседей и делает свои собственные. Оно хочет, чтобы все выглядело солидно и законно, а, главное, было максимально эффективно. Судимость нынче можно устроить любому политику или общественному деятелю, а у некоторых она уже есть. По новому закону такой человек автоматически вылетает из политической и административной обоймы. Это, конечно, для властей настоящий подарок. Не нужно тратить силы, время, вести политическую борьбу с противниками. Оппозиционеры — всегда головная боль. Поднимают шум, мутят воду и портят воздух в благоуханном политическом смоге отечества. Если бороться с каждым персонально, с ума сойти можно. А, значит, вернее всего будет ввести ограничение для неблагонадежных, избирательный ценз, причем такой, который будет полезен в первую очередь самим властям.

Между уркой и академиком

В принципе, для демократии избирательные цензы — дело обычное. А поскольку демократические институты, если отсчитывать со времен Древней Греции, действуют уже не столетия даже, а тысячелетия, система избирательных цензов отработана довольно хорошо. Хотя и тут встречаются вариации.

Есть цензы, которые действуют почти везде, например, возрастной. Как правило, речь тут идет о минимальном возрасте, начиная с которого человек может избирать (активное избирательное право) или избираться (пассивное избирательное право). В странах Центральной Азии, да и в большинстве современных государств избирать можно начиная с восемнадцати лет. Бывает, однако, что возраст выборщика отсчитывается с шестнадцати лет, например, в Бразилии, Австрии, на Кубе. Но случается, что для участия в выборах нужно подождать и до двадцати — скажем, в Японии и Финляндии, и даже до двадцати пяти — как в Объединенных Арабских Эмиратах.

Для реализации пассивного избирательного права возраст, разумеется, выше. И это понятно. Не способен вчерашний школьник, не имеющий достаточного жизненного опыта, эффективно работать депутатом и тем более — президентом. Поэтому президентом Таджикистана не может стать человек моложе тридцати лет, Узбекистана и Кыргызстана — тридцати пяти, Казахстана и Туркменистана —сорока.

Но вместе с понятными и естественными ограничениями вроде наличия гражданства или владения языком страны бывают и экзотические цензы, например, расовый ценз или так называемый ценз моральных качеств. Последний расовый ценз, когда участие в выборах запрещено было определенной расе или нацменьшинству, был отменен в ЮАР в 1993 году. А вот моральный ценз, который требует от человека достойного образа жизни и высоких моральных качеств, применялся в целом ряде государств — в Мексике, Исландии, Нидерландах.

Любопытно, что среди требований к кандидату на пост президента Казахстана в 2022 году называлось и наличие высшего образования. В этом, разумеется, есть свой резон: образованный человек на посту президента лучше, чем малообразованный. Однако иногда стремление к формальной образованности принимает довольно уродливые формы.

Так, в России в начале двухтысячных среди чиновников и бизнесменов распространилась мода на ученые звания. Специально нанятые люди писали им кандидатские и докторские, которые защищались почти в автоматическом режиме. Тогда появилось огромное количество фальшивых кандидатов, докторов и даже академиков, которые не то, что не имели никакого представления о науке, но подчас не могли даже назвать тему своей диссертации.

В какой-то момент эта позорная свистопляска надоела даже президенту Путину, и он заявил, что чиновник должен выбирать, чем он занимается — академической деятельностью или службой. Раз чиновники в России все такие крупные ученые — пусть освобождают свои кресла и идут заниматься наукой.

Но окончательный удар по любителям халявных академических званий нанес проект «Диссернет», в рамках которого проверялись на плагиат в том числе и диссертации разных высокопоставленных людей. После нескольких громких скандалов «научная деятельность» российских чиновников поутихла.

Если же возвращаться к так называемым судебным цензам, то это всегда камень преткновения. Ограничивать ли в избирательных правах людей, совершивших преступления, имеющих судимость, находящихся под следствием или в местах заключения, — этот вопрос каждая страна решает по-своему.

В России в девяностые годы закон в этом смысле был достаточно либеральным. Однако сейчас тут действует норма, согласно которой не могут избираться во власть люди, находящиеся в местах лишения свободы. У этого ценза любопытная предыстория.

В 1994 году создатель крупнейшей в России финансовой пирамиды АО МММ Сергей Мавроди был арестован по обвинению в сокрытии доходов. Строителю пирамид светил серьезный срок, однако его команда сделала финт ушами: зарегистрировала Мавроди кандидатом в депутаты Государственной думы, после чего его в соответствии с тогдашним законодательством выпустили на свободу.

30 октября 1994 года Мавроди был избран депутатом, однако отказался от депутатской зарплаты и всех привилегий, начиная от дачи и заканчивая служебной машиной. Впрочем, на заседании в Думе он был всего один раз, и даже не скрывал, что его интересует не политика, а депутатская неприкосновенность.

Власти РФ учли тогда этот казус и ограничили избирательное право людей, на которых Фемида обратила свой взор. Применительно к откровенному жулику Мавроди, возможно, это и не кажется таким уж несправедливым. Однако нынче норма эта действует как дубина и крошит всех налево и направо, без разбора — в том числе и политических противников российской власти, и более того — их в первую очередь.

То же самое можно сказать и о новом кыргызстанском законе. Какими бы соображениями ни оправдывали госчиновники его принятие, он явно дискриминационный и ограничивает возможности независимых политиков и оппозиции практически до нуля. При этом положение действующей власти делается почти несокрушимым и не зависящим от мнения избирателей, которые не могут выбрать себе иных представителей, кроме одобренных властью.

Подводя итог всему вышесказанному, поневоле задаешься естественным вопросом: а может ли государство, где принимаются подобные законы, считаться демократическим? Ответ на него, увы, очевиден.

-

12 сентября12.09Большевикам здесь не местоИстория Константина Монстрова и крестьянской армии Ферганы

12 сентября12.09Большевикам здесь не местоИстория Константина Монстрова и крестьянской армии Ферганы -

10 сентября10.09ФотоЧто за женщина так разозлила президента?В Казахстане гадают, кому были посвящены слова о скандалистках в послании Токаева

10 сентября10.09ФотоЧто за женщина так разозлила президента?В Казахстане гадают, кому были посвящены слова о скандалистках в послании Токаева -

07 сентября07.09«Орда» подкинула проблемМедиабомба об «аресте» ближайшего соратника Токаева как подготовка к посланию президента

07 сентября07.09«Орда» подкинула проблемМедиабомба об «аресте» ближайшего соратника Токаева как подготовка к посланию президента -

05 сентября05.09ФотоПреодоление времениВ Ташкенте открылась выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева

05 сентября05.09ФотоПреодоление времениВ Ташкенте открылась выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева -

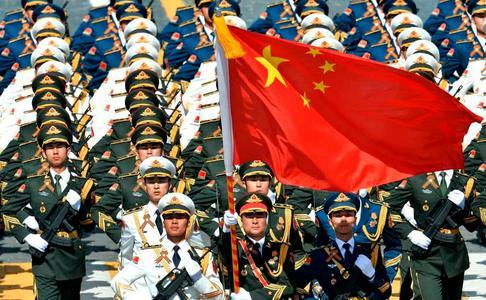

03 сентября03.09Парад на ТяньаньмэньУ китайцев была своя Вторая мировая

03 сентября03.09Парад на ТяньаньмэньУ китайцев была своя Вторая мировая -

01 сентября01.09Фото«Счастье приходит к целеустремленным»Народные гулянья в честь Дня независимости Узбекистана

01 сентября01.09Фото«Счастье приходит к целеустремленным»Народные гулянья в честь Дня независимости Узбекистана