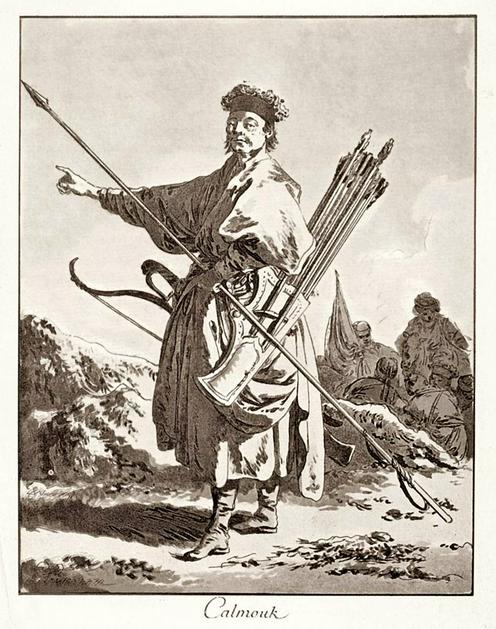

После того как неудачные для казахских жузов войны с джунгарами закончились, последние оказались завоеваны цинским (маньчжурским) Китаем, и степь на какое-то время забыла о нашествии полчищ с востока, сеявших повсюду смерть и разрушение. Однако едва минуло четверть века и знакомые фигуры воинов в остроконечных войлочных шапках вновь объявились на казахских просторах. Только на этот раз ойраты пришли не с востока, а с запада — на историческую родину из нижнего Поволжья и прикаспийских степей решила откочевать часть калмыков, которым стало неуютно жить под властью российской короны. Казахам вновь пришлось столкнуться со старым врагом, но расстановка сил, да и цели сторон на этот раз были совсем иными. Как повели себя в этой ситуации казахские султаны, чем обернулся для калмыков переход от Волги в пределы маньчжурского Китая — давайте разбираться.

С востока на запад и обратно

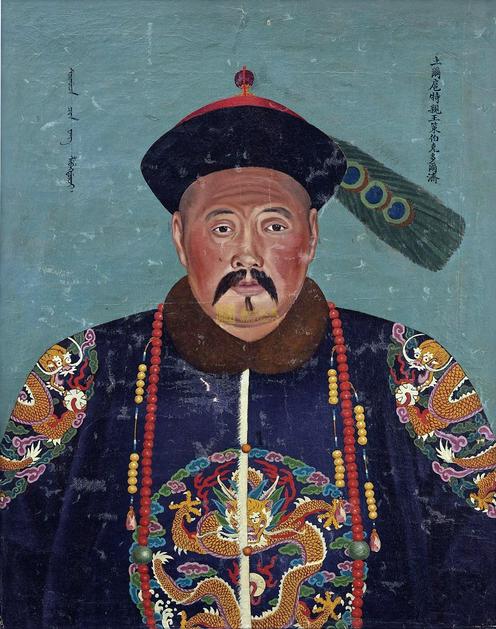

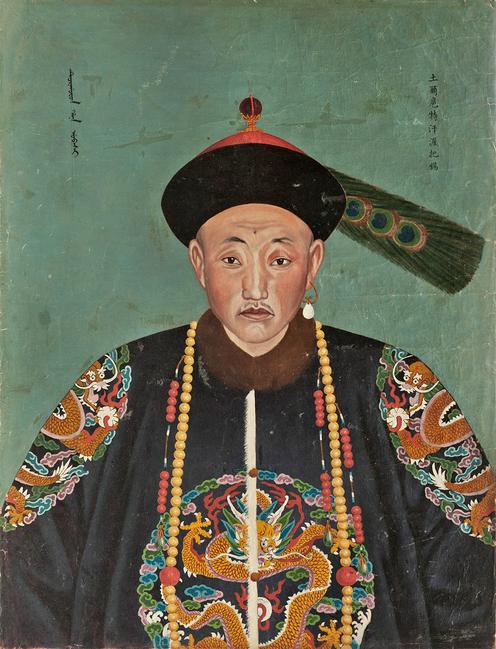

Калмыки начали проникать на территорию Русского государства (на первых порах в земли Сибири) в самом начале XVII века. Из Джунгарии эта группа ойратов, как считается, ушла по причине возникшего там дефицита пастбищ и вызванных этим обстоятельством междоусобиц. В 1609 году калмыки подписали вассальный договор с царем Василием Шуйским, по которому им разрешалось кочевать в Прииртышье. Однако затем новые русские подданные развязали войну с ногайцами и, постоянно оттесняя последних дальше на запад, дошли наконец до Волги, где и обосновались. Ногаи были вынуждены откочевать в пределы Кубани и Причерноморья, а в Поволжье оформилось Калмыцкое ханство, достигшее своего расцвета в годы правления Аюки (1672-1724).

На тот момент калмыки, хоть формально и подчинялись русским царям, жили, в сущности, независимо, по своим обычаям и законам. Более того, хан проводил самостоятельную внешнюю политику и по своему усмотрению вел бесконечные войны с соседями на востоке: казахами, туркменами и каракалпаками.

Со временем, однако, увеличение масштабов колонизации калмыцких степей, переселение туда русских крестьян и казаков привело к сокращению пастбищных угодий со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями для экономики ханства. Одновременно российские власти усиливали и административный нажим на калмыков: в пределах их кочевий стали появляться царские чиновники, поощрявшие переход буддистов в православие и пытавшиеся взять под контроль местную систему самоуправления. Полномочия высшей знати и ханов постоянно ущемлялись, а в области внешней политики и вовсе были сведены к минимуму.

Такие тенденции, разумеется, не могли устроить верхушку калмыцкого общества, и идея обратной откочевки в Джунгарию к середине XVIII века уже вовсю муссировалась среди тайшей (племенных вождей) и зайсангов (вельмож). Рост этих настроений совпал с прибытием в Поволжье части ойратов, ушедших на запад после разгрома Джунгарии цинским Китаем. Самую большую группу беженцев возглавлял нойон (князь) Шеаренг, который привел с собой на берега Волги около 10 тысяч человек. Калмыцкий историк Андрей Митиров пишет про него:

«Шеаренг был одним из последних героев из джунгарских нойонов. Находясь в окружении цинских войск, в сложнейшей ситуации предательства своих, он сумел вырваться, вывести свой улус, убив при этом китайского полководца Танкалу и предателя — князя Хошоци. У него было восемь братьев, которые почти все тоже вырвались из того ада, в который превратилась Джунгария».

По пути до Волги Шеаренг постоянно вступал в контакты с казахами. Иногда мирные, но иногда и не совсем: утверждается, что в ряде случаев он захватывал на местных кочевьях людей и скот, что, впрочем, не выходило за рамки обычных отношений между ойратами и обитателями казахских жузов.

В Калмыцком ханстве Шеаренг, поначалу принятый с опаской, впоследствии завоевал большой авторитет, поучаствовав в качестве командира конницы в войне Российской империи с османами. Именно Шеаренг считается одним из инициаторов откочевки калмыков обратно в Джунгарию, хотя, как отмечал советский историк Николай Пальмов, «идея ухода из России, можно считать, никогда не умирала в сознании калмыцких ханов и владельцев».

Главным проводником этой идеи, как считается, был калмыцкий тайши (вождь) Цебек-Дорджи. В свое время он претендовал на ханский престол, но царское правительство предпочло его двоюродного брата Дондук-Даши. После смерти последнего в 1761 году, то есть уже после прибытия в Калмыкию беженцев из Джунгарии, ханом был объявлен Убаши — 17-летний сын Дондук-Даши. Цебек-Дорджи занял при нем пост ближайшего советника и стал агитировать молодого хана за возвращение всего народа на историческую родину.

Перед калмыками Цебек-Дорджи выступал с такими речами:

«Смотрите, ваши права ограничиваются во всех отношениях. Русские чиновники обращаются с вами ужасно, а правительство хочет поделать из вас землепашцев. Вот покрылись казачьими станицами берега Урала и Волги, вот и северные окраины степей заселены немцами, еще немного времени, и будут заняты Дон, Терек и Кума, а вас стеснят на безводных пространствах и погубят ваши стада, единственный источник вашего существования».

Агитация возымела действие, тем более, велась она в том момент, когда в калмыцких улусах начался падеж скота. Бедствия кочевников усилил правительственный указ 1768 года, запретивший продажу калмыкам хлеба в неустановленных местах. Улусы начали голодать. В этой ситуации хан Убаши собирает совет, в котором участвуют Цебек-Дорджи, Шеаренг и прочие представители знати, включая буддистское духовенство, никогда не терявшее связей с Джунгарией и Тибетом. Верхушка калмыков принимает решение покинуть российские пределы и «вернуться на восток на родину».

На что рассчитывали калмыки, возвращаясь в пределы Джунгарии, уже занятой китайцами? Вероятно, некоторые, подобно Шеаренгу, полагали, что могут силой вернуть свои пастбища. Нойон утверждал, что:

«Как их народ [калмыки] в Прусскую и Турецкую войны и против калмыцких татар в деле военном искусились, то могут они не только с русскими, но и с китайцами сравниться и отобрать прежнюю свою землю».

С другой стороны Убаши был убежден, что бывшие кочевья ойратов в районе реки Или пустуют и калмыки смогут занять их беспрепятственно.

Что касается российских властей, то они исход калмыков, которые старались держать свои приготовления в тайне, успешно проворонили, хотя бегство такого количества подданных, разумеется, было не в интересах империи. Астраханский губернатор Никита Бекетов пытался обратить внимание Коллегии иностранных дел на доходившие до него слухи, но в Санкт-Петербурге его проигнорировали.

В ноябре 1770 года под предлогом необходимости отразить якобы готовившийся набег казахов Младшего жуза Убаши приказал калмыцкому войску собираться на левой стороне Волги — между Черным Яром и Астраханью. 4 января 1771 года в районе Рын-песков хан объявил своему народу о решение двигаться в Джунгарию, после чего почти вся кочевая орда — по некоторым данным, за Убаши последовало три четверти из 40 тысяч калмыцких кибиток — двинулась в путь.

В авангарде орды находилось 10-тысячное войско во главе с нойнонами Бамбаром и Шеаренгом. За северный фланг отвечали Кирип и Аксахал с 5-тысячным отрядом, за южный — Моомут-Убаши и Эмеген-Убаши, в распоряжении которых находились также 5 тысяч воинов. В арьергарде движения следовали Убаши и Цебек-Дорджи с 20-тысячным войском. С собой орда, у которой, помимо прочего, имелась на вооружение и собственная артиллерия, гнала скот в количестве приблизительно полумиллиона голов.

Сразу после начала похода калмыки разбили несколько русских наблюдательных отрядов, достигли Яика (Урала, Жайыка), разгромили казачьи форпосты Яицкой линии и вступили в земли казахов Младшего жуза.

На ледяной Эмбе

Во главе Младшего жуза тогда стоял Нуралы-хан, сын Абулхайра, который еще в 1731 году присягнул на верность российской короне. Его наследник также придерживался пророссийского курса своего отца, получая из императорской казны ежегодное жалованье в размере 600 рублей. Хан так же, как ранее Бекетов, пытался проинформировать Санкт-Петербург о намерениях калмыков уйти на восток. Одновременно он жаловался оренбургскому губернатору Ивану Рейнсдорпу на разбойничьи действия соседей, которые в начале 1770 года совершили крупный набег на кочевья Младшего жуза:

«Я пред сим Вашему превосходительству доносил, что взятому у нас калмыками скоту числа не знаю, и что в разных местах людей много побито, и живые увезены, и теперь по справке о числе того скота доношу: баранов и овец взято 152 табуна, верблюдов — 281, лошадей [121 300]. Собственных моих людей — 4090, да ночью вновь 3600 баранов взяли, коров взято — 3400».

Жалоба Нуралы дошла до Санкт-Петербурга. Но Екатерина II ответствовала, что, мол, калмыки «будучи под высочайшею протекцию ея императорского величества, имеют счастие, как киргиз-кайсацкой народ, пользоваться всеми к жити человеческой нужными выгодностями, а притом и непорочною справедливостью». Так что никаких санкций в отношении налетчиков в итоге принято не было.

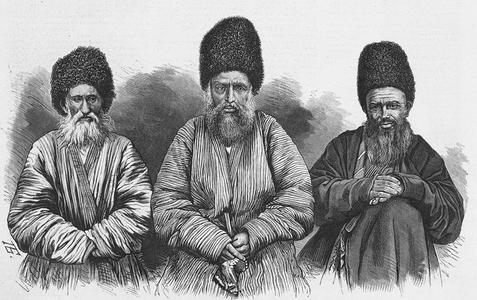

Вообще, взаимные набеги были не редкостью в отношениях поволжских калмыков и племен Младшего жуза. Например, в 1737 году более тысячи вооруженных казахов, переправившись через Яик, атаковали пограничные кочевья Калмыцкого ханства. А на следующий год более 22 тысяч казахских воинов перешли Яик и Волгу и дошли аж до реки Кумы, впадающей в Каспий на границе сегодняшних Калмыкии и Дагестана. Как отмечает российский историк Илья Торопицын, «казахи воспринимали калмыков как соплеменников джунгар, поэтому, несмотря на принятие ими российского подданства, смотрели на калмыков враждебно», и это, помимо традиционных споров из-за скота и пастбищ, добавляло конфликтности в отношения двух народов.

Хотя, что касается набега 1770 года, то некоторые исследователи выводят его за рамки обычного грабежа — вероятно, калмыки рассчитывали пополнить свое поголовье скота и расчистить дорогу к Яику конкретно с учетом готовящегося похода на восток.

24 января 1771 года Екатерине II было доложено об исходе калмыков и российское правительство решило употребить «все старание о их к Волге возвращении». Яицким казакам, оренбургскому губернатору, Нуралы-хану и правителю Среднего жуза Абылай-хану были отправлены соответствующие циркуляры. Власти предписывали:

«Сколько и где возможно будет, чинить над означенными бунтовщиками-калмыками поиск, везде их разбивать, назад возвращать и имущество истреблять, табуны отгонять и в полон их, а наипаче лучших чиновных людей и их детей брать, стараясь, сколько будет возможно, захватить самого наместника ханства».

Чтобы остановить калмыков, Нуралы-хан попросил у царских властей вспомогательных войск и артиллерию, однако те оставили его просьбу без внимания, так что казахам пришлось справляться в одиночку. Из Оренбурга их к противостоянию с беглецами подталкивал губернатор Рейнсдорп, признававшийся в личной переписке, что, дескать, никаких иных способов остановить калмыков не осталось:

«Как токмо писано от меня еще к киргис-кайсацкому Нуралы-хану, дабы он тотчас, собрав киргисцов своих, против них, колмаков, выехал, и старался их разбить и имением их воспользоваться, а самих их, ежели в силах найдется, в здешнюю сторону возвратить».

Калмыцкая орда между тем, проходя в день около 15 километров, достигла реки Эмба, где вынуждена была остановиться из-за сильных холодов, усталости и бескормицы. При переходе через Эмбу калмыки впервые подверглись нападению казахского отряда, а в последующие недели эти набеги стали регулярными. В большинстве случаев люди Убаши успешно противостояли налетчикам, хотя какое-то количество скота казахам удалось отбить. Все-таки противники были явно в разных весовых категориях: даже собери Нуралы все племена и роды Младшего жуза, он вряд ли смог бы выставить войско, сопоставимое с силами калмыков.

И все же Убаши попытался договориться. Он направил Нуралы посла, который пообещал выдать казахам заложников и «сверх того прежде взятых ими лошадей и баранов, только б он, хан, дал ему дорогу». Нуралы ответил отказом. Рассчитывая на помощь русских и других казахских жузов, он заявил, что раз калмыки нарушили свою присягу российской короне, то они должны вернуться на свои прежние кочевья, принеся «ея императорскому величеству повиновение». Хан Младшего жуза даже предложил свое посредничество в переговорах между калмыцкими лидерами и русским правительством, угрожая, что в случае отказа Убаши смириться он, Нуралы, «со всем моим киргиским народом, соединясь с российским, будет с ним драться, в каковом случае никакого добра видеть он не может». Ответа на это предложение не последовало.

Пыль над Балхашом

Впрочем, задержать калмыков на Эмбе все равно не получилось. Простояв на реке около месяца, орда, отбивая постоянные атаки воинов Нуралы, двинулась на запад, в сторону Мугоджарских гор, которых и достигла в апреле. К этому времени многие калмыки из-за массового конского падежа двигались пешими, бросив некоторых выбившихся из сил соплеменников посреди степи. По пятам за людьми Убаши следовали казахи Младшего жуза.

Вскоре на перехват орды из Орской крепости вышел семитысячный корпус русских войск под командованием генерал-майора Михаила Траубенберга. Вслед за ним на юг выдвинулся отряд войскового атамана Оренбургского казачьего войска, полковника Василия Могутова в количестве 3500 человек, а с Сибирской оборонительной линии по направлению к Орской крепости был отправлен отряд полковника Титова.

Со своей стороны яицкие казаки, которых царское правительство также обязало преследовать калмыков, от этого задания уклонились — в их среде уже зрели семена бунта, который вскоре похоронит самого Траубенберга и едва не приведет к катастрофе всю Российскую империю.

Поход русских войск в степь был организован на скорую руку и обернулся полным провалом: в середине мая Траубенберг из-за нехватки фуража и продовольствия был вынужден прервать операцию и вернуться в русские пределы. Со своей стороны Нуралы-хан весь апрель на расстоянии одного-двух дневных переходов неотступно следовал за калмыками, которые перевалили через Мугоджары, переправились через Иргиз и вышли к реке Тургай. Здесь Убаши, люди которого испытывали все бо́льшие лишения, вновь попытался договориться с казахами. Калмыки предложили Нуралы обменяться пленными, напомнили о родстве двух народов и предложили впредь не воевать. Убаши писал:

«Россия пусть остается в своем, а мы калмыки и кайсаки, бывали: со злодеями — злодеи, а с мирными — мирные. В последнем случае не за родню ли почитались? При жизни отца моего каким образом бывало? Вы сами знаете, в миру ли мы находились! Хотя большое взаимное воровство бывало, от вас к нам, а от нас к вам посланцы посылаемы бывали... Мы всегда добрыми соседями почитались, а ныне отдалились, однако для лошадиных копыт далеко быть не может».

Нуралы это воззвание не тронуло — в ответном письме хан еще раз посоветовал калмыкам вернуться в Поволжье, пообещав ходатайствовать за них перед царскими властями. В этот момент Траубенберг со своим войском еще находился в степи, и хан Младшего жуза мог полагаться на пушки русского отряда. Однако вскоре, как уже говорилось, генерал свернул операцию, отказавшись удовлетворить просьбу Нуралы оставить с ним хотя бы тысячу солдат с артиллерией.

Впрочем, теперь хан Младшего жуза уже не был в одиночестве — постепенно к преследованию калмыков подключались и другие казахские феодалы. В первую очередь хан Среднего жуза Абылай, верховенство которого признавали все казахские правители, его сын Вали-хан и султан Абилпеиз (Абулфейс). Последний в мае разгромил крупный отряд калмыков на реке Сары-Тургай — как отчитывались русские чиновники, «калмыцкая партия вся разбита, и в полон киргисцами калмык много взято и по себе разделено».

Как писал в конце XIX века российский ученый-калмыковед Моисей Новолетов:

«Киргизы (казахи), не вступая в открытый бой, частями стали громить калмыков, захватывая в плен, отбивая вьюки и гурты скота… Так, от Урала до перехода через реку Или, киргизы громили калмыков, передавая один другому дальнейшей преследование».

Миновав реку Ишим, калмыки, уклоняясь от преследователей, свернули к югу, к озеру Балхаш. Шедшее за ними войско Нуралы-хана в свою очередь объединилось с ополчением Абылая, других султанов Среднего и Старшего жузов, так что теперь казахи могли выставить против Убаши до 50 тысяч всадников.

В середине июня калмыцкая орда, меньше чем за полгода преодолевшая две тысячи километров и совершенно выбилась из сил, достигла северного берега Балхаша. Здесь истощенные люди и скот бросились пить солоноватую воду озера, однако та оказалась непригодной и стала причиной смерти многих тысяч человек и еще большего количества животных.

Изображение казахских воинов времен войн с джунгарами на Монументе защитникам Отечества в Астане. Фото с сайта qalam.global

Изображение казахских воинов времен войн с джунгарами на Монументе защитникам Отечества в Астане. Фото с сайта qalam.global

Окруженные со всех сторон казахскими отрядами, измученные долгим переходом, голодом и жаждой люди Убаши оказались на грани гибели. Калмыцкому хану пришлось инициировать переговоры с Абылаем, который в обмен на выдачу приблизительно тысячи пленных — русских, казахов, татар — согласился на кратковременное перемирие. Воспользовавшись этим, большая часть калмыков ночью снялась с места и, прорвав кольцо оцепления, начала уходить в обход Балхаша в сторону китайских владений. Другая, меньшая часть орды, которая просто не могла тронуться вместе со всеми в путь из-за усталости людей и животных, через какое-то время начала движение на восток вдоль северного берега озера. И та, и другая группы калмыков претерпели по пути множество лишений, отбивая постоянные нападения казахских всадников, но в итоге к августу достигли цинских владений.

Любопытно, что впоследствии в переписке с российскими чиновниками Нуралы-хан фактически обвинил Абылая в сепаратных договоренностях с калмыками и китайцами. Дескать, Убаши обещал:

«Ему, Аблаю, дать девку и в приданое холопей и множество вещей, то потому и по опасности от соседних китайцов, с которыми он сношение имеет, возжелал с ними, калмыками, быть в мире, сделав с ними договор и, доставя им со своей стороны воды, отворил им путь и пропустил, когда де они [остальные казахские лидеры] о том никакого известия не имели».

Со своей стороны Новолетов также замечает, что «калмыки могли окончательно погибнуть, если бы не Аблай, который начал сноситься с китайцами и не пропустил калмыков».

По данным Новолетова, китайских границ достигло всего 15 тысяч калмыков, что вызывает некоторые сомнения, поскольку в путь из Поволжья тронулись почти 150 тысяч человек. Однако даже самые консервативные оценки предполагают, что во время откочевки от голода, холода и в военных стычках с казахами погибла или попала в плен как минимум половина людей Убаши. Калмыки лишились почти всего имущества, прежде всего — скота, и цинским властям пришлось снабжать их всем необходимым. Самого Убаши и его приближенных китайцы одарили весьма щедро, за ханом оставили его титул и пожаловали почетное звание «Зоригту» («Храбрый»). Цебек-Доржи получил почетное звание «Буянту» («Добродетельный»), а Шеаренг — «Билигту» («Талантливый»). Правда, когда подданные Убаши, изначально расселенные китайцами по реке Или, задумались о возвращении в Россию, их пришлось отправить на проживание подальше от границы.

В историографии откочевку калмыков часто называют Торгутский побег — по названию этнической группы, к которой принадлежал и сам Убаши, и большая часть правящей верхушки Калмыцкого ханства. В Казахстане принято название «Шаңды жорық» — «Пыльный поход».

После исхода калмыков императрица Екатерина II упразднила ханство в Нижнем Поволжье, и опустевшие земли между Уралом и Волгой начали занимать казахи из числа подданных Нуралы-хана. Несмотря на то, что объединение всех трех жузов во время противостояния калмыцкой орде оказалось недолговечным, казахам удалось закрепить за собой нижнее течение Или и северо-восточную часть Прикаспия, а главное — навсегда избавиться от опасности новых ойратских набегов.

-

30 июня30.06ФотоНи проехать ни пройтиНа российско-казахстанской границе из-за новых правил въезда в РФ образовались многочасовые заторы

30 июня30.06ФотоНи проехать ни пройтиНа российско-казахстанской границе из-за новых правил въезда в РФ образовались многочасовые заторы -

30 июня30.06Край неукротимых оппозиционеровЧто такое Аральское владение и кем были его жители

30 июня30.06Край неукротимых оппозиционеровЧто такое Аральское владение и кем были его жители -

27 июня27.06ФотоЛегенда Западного Тянь-ШаняФототур на озеро Сары-Челек

27 июня27.06ФотоЛегенда Западного Тянь-ШаняФототур на озеро Сары-Челек -

26 июня26.06Спокойно: это пока лишь рекомендацииПенсионную реформу в Узбекистане утвердят только после общественного обсуждения – ПФУ

26 июня26.06Спокойно: это пока лишь рекомендацииПенсионную реформу в Узбекистане утвердят только после общественного обсуждения – ПФУ -

25 июня25.06Дальше «Барс» идет без насТренер Александр Крестинин — о причинах ухода из клуба и чемпионате Кыргызстана по футболу

25 июня25.06Дальше «Барс» идет без насТренер Александр Крестинин — о причинах ухода из клуба и чемпионате Кыргызстана по футболу -

24 июня24.06Движение вверхПрезидент Узбекистана вернул пост главы своей Администрации — его заняла Саида Мирзиёева

24 июня24.06Движение вверхПрезидент Узбекистана вернул пост главы своей Администрации — его заняла Саида Мирзиёева