«Когда Время тебя в расчет не берет — и ты не считайся с ним!» — так поэт переосмыслил однажды известную узбекскую пословицу о человеческом непротивлении злу времени («Замон сенга боқмаса, сен замонга боқ»). Острое поэтическое слово всегда выходит за границы литературы. Очень скоро о поэте Мухаммаде Салихе заговорили как о человеке, проделавшем трудный путь от идей пантюркизма к открытому декларированию независимости узбекского народа от власти империи; и как о новом политике, способном переломить хребет тому времени, из которого мы все вышли.

Начиная с 1991 года, лидер партии «Эрк» и кандидат в президенты Узбекистана Мухаммад Салих — главный оппозиционер по отношению к утвердившемуся в республике режиму и личный враг Ислама Абдуганиевича Каримова со всеми вытекающими из этого неприятностями: тюрьма, изгнание, шантаж, обвинение в терроризме, новая тюрьма, требование экстрадиции, несколько покушений на жизнь…Обо всем этом можно прочитать в любой энциклопедии. Мы же сегодня поговорим с Салихом-поэтом, с Салихом-мыслителем, в меньшей степени — общественным деятелем, в большей — человеком глубокой веры и «частным лицом».

— Мухаммад-ака, с какого возраста вы себя помните?

— Примерно с двух с половиной лет. Помню свое первое путешествие «вокруг света» длиной в два километра, в моем родном кишлаке Янги-Базар (Хорезмская область). Каждую неделю двоюродная сестра папы забирала меня к себе на выходные. У нее был огромный инжирный сад, где я любил «теряться». Однажды я вышел за пределы сада и отправился к себе домой. Потеряв меня, тетя жутко перепугалась, но вскоре обнаружила мои следы (в те времена дороги еще сохраняли отпечатки ног). Следы вели к арыку и там обрывались. Она искала меня в арыке, решив, что я утонул. Потом я нашелся в родном доме, но тетка еще долго не могла прийти в себя...

С пяти лет я уже помнил наизусть услышанные от бабушки большие куски из огузского дастана «Деде Коркут китаби» («Книга моего деда Коркута»). Время было восхитительное, полное мистики и сновидений.

— Ваш рассказ напомнил мне «Эмиля из Лённеберги», чудесную книжку Астрид Линдгрен… Кстати, какие книги были в вашем детстве?

— Первая книга, которую я читал самостоятельно, — первая часть трилогии Николая Носова «Приключения Незнайки» в переводе на узбекский язык. Мне было шесть лет. Позже я стал читать советские патриотические книги о войне, о партизанах. Из зарубежной литературы помню роман латышского писателя Вилиса Лациса «Тоскуя по родине» — книга и в самом деле о бесконечной тоске…

В раннем детстве я усиленно занимался «настенной живописью», разрисовывая карандашом айван, доставшийся нам от деда Бегжан Бека. Отец Мадамин Бек смотрел на мое занятие сквозь пальцы, тем более что я в основном изображал там профили двух вождей — Ленина и Сталина. Рисовать их было удобно. Высокий лоб Ленина (потому что лысый), низкий — Сталина...

— Отец был человеком… прокоммунистическим?

— В нашей семье нет ни одного коммуниста. Отец тоже никогда не был коммунистом. Но он уважал Сталина, и когда хвалил нашего пса Аждара (что означает — «дракон»), то сравнивал его со Сталиным: «Этот пес очень привязан к дому, никогда его не покидает, как Сталин не покидал Москву».

Однако отец был сильно разочарован, когда Сталин в своей речи по случаю победы над Германией поздравил в первую очередь великий русский народ. «Разве другие народы меньше жертвовали своими сыновьями?..» — так он мне сказал.

На войне отец писал стихи, они были напечатаны в тогдашних республиканских газетах.

— Советский режим выращивал нацию без памяти: дальше деда/бабки мы себя уже не помним. Всю генеалогию обнулила революция. Насколько знаю, ваш род восходит к хорезмским бекам… До какого колена вы помните свой род?

— До шестого: Мадамин Бек (мой отец), Бегжан Бек, Атаджан Бек, Матнияз Бек... Пятого не помню (надо будет посмотреть в архивах Хивинского ханства). Шестой предок — Бекпулат Бек.

Да, эта власть прошлась и по моей семье. В 1924 году Хорезмская народная республика Советов (Xorazm Xalq Sho'ro Jumhuriyati) присоединилась к Узбекской ССР. В 1926-м дед мой Бегжан Бек был арестован большевиками как «контрреволюционный элемент» и спустя два года убит в тюрьме Каттакургана. Все его владения реквизировали, а семья подверглась жесточайшим преследованиям.

Отцу тогда исполнилось десять лет. В советскую школу его не брали. Но он самостоятельно выучил латинский алфавит, следом — кириллицу и стал читать. Так и не получив школьного образования, он тем не менее потом директорствовал в начальной школе, работал секретарем сельского совета и даже бухгалтером колхоза «Москва»...

На войну с Германией его тоже не хотели брать — он много раз писал заявление как доброволец. Наконец в начале 1942 года его все-таки призвали; он воевал в армии генерала Тимошенко. Через год, получив ранение в предплечье, получил отпуск на три месяца и вернулся домой. Потом снова — фронт, армия генерала Рокоссовского. Вернулся с войны только в 1946-м.

В народе моих предков звали «беки, не выдавшие хану свою дочь». По преданию, где-то в конце сороковых годов позапрошлого века хивинский хан решил заполучить в свой гарем девушку из нашей семьи по имени Бибиджан. Девушка не хотела стать очередной женой властителя. Тогда люди хана попытались взять ее силой; произошла стычка, в результате которой наши молодые джигиты отправили ханскую карету в Хиву без Бибиджан. Оскорбленный хан потребовал извинений от Бекпулат Бека. Но Бек не стал извиняться, он считал, что это хан должен просить прощения за оскорбление его семьи. Дальнейшие события существуют в двух версиях. По первой, хан казнил Бекпулат Бека и сослал его семью в Бухару. По второй, Бекпулат остался жив и был сослан в Бухару вместе с семьей.

В любом случае весь наш род со второй половины XIX века обитал в пределах сегодняшней Бухарской области, в районе поселений Каракуль и Джандар.

Там, в изгнании, Бибиджан, пренебрегшая ханским гаремом, вышла замуж по любви! Ее избранником стал молодой чтец Корана, хафиз. Он был немного хромым, и все родственники слегка посмеивались над судьбой упрямой красавицы. Но вот вам яркий пример того, что в тюркских семьях женщина имела право голоса, и мужчины считались с ее волей.

В начале 1870-х наш род вернулся в Хорезм. В дороге родился Йолдаш Бек, отец моей бабушки Шукурджан, матери моего отца Мадамин Бека. Той самой, что рассказывала мне «Деде Корку китаби». Добрая и деликатнейшая женщина, она обращалась ко мне, называя полным именем: «Мухаммадсалих, сынок, не приоткроетe ли дверь "алиф’ом?"» «Алиф» — первая буква арабского алфавита. Приоткрыть дверь «Алиф’ом» — то есть открыть на ширину этой буквы (ﺍ), чтоб в жаркие дни впустить немного сквозняка.

Мне было шесть или семь лет, но она разговаривала со мной как со взрослым.

Шукурджан-эне была очень религиозной и начитанной женщиной. Последняя аристократка в роду, она вечно жива в моей памяти. Благослови ее Аллах.

ХАУЗ

(Максуду)

Здесь когда-то мы и жили,

Этот хауз был у деда,

А теперь в нем воды нет,

А на дне лишь листья.

Тополь освободился от груза.

Края хауза — как губы в соли.

Ходит по дну воробей, как рыба,

Ставшая птицею от безводья.

Ходим и мы, два брата,

На дне, как туристы.

(1979, перевод Виктора Сосноры)

— В стихотворении «Хауз» вы упоминаете брата Максуда. Это ведь не единственный ваш брат?..

— Да, есть еще четыре брата: Камил, Мухаммаджан, Джуманазар, Рашид. Все они, кроме Джуманазара, успели посидеть в тюрьмах при Каримове. Больше всех пострадал Мухаммаджан (восемнадцать лет тюрьмы и пыток). Рашид провел в неволе четырнадцать лет. Камил — четыре года (его амнистировали по болезни)… Джуманазар, слава Богу, тюрьмы избежал — и до сих пор недоумевает: как это его «обошли», за какие заслуги перед режимом?

Максуд — самый младший (ему сейчас 57), он тоже поэт, в 1984 году закончил Литинститут имени М.Горького. Издал, насколько я помню, две книжки стихов и один сборник статей «Право жить» (уже за рубежом).

После моей эмиграции его тоже арестовали за участие в издании оппозиционной газеты, потом отпустили под подписку о невыезде, но ему удалось бежать. Сейчас живет в Осло, зарабатывает на хлеб извозом, в такси работает.

Стихотворение «Хауз», написанное в 1979 году, — своего рода эпиграф ко всему, что случилось потом. Вообще, глядя на собственные тексты 70-х, вижу много того, что произошло позже, — точно по тексту.

— Ваша судьба в чем-то похожа на путь чешского президента (тоже писателя и диссидента) Вацлава Гавела. Вам, как и ему, пришлось «посидеть» — сперва при Каримове, а потом — и при Гавеле (в чешской тюрьме). Где вам больше понравилось?

— Тюрьма — везде тюрьма. Но, в отличие от подвала МВД в Узбекистане, тюрьма Панкрац, где сидели Юлиус Фучик и Вацлав Гавел, — курорт. Здесь меня каждый день навещала мой адвокат, ко мне приходили спецкоры центральных газет Чехии и журналисты из «Нью-Йорк Таймс»... Гардианы (охранники) ко мне относились как к человеку, хотя и не разговаривали...

— Зато с вами разговаривал Гавел! Какое впечатление он на вас произвел?

— Да, Гавел пригласил меня к себе в президентский дворец после того, как меня освободили под его же президентские гарантии. Я, конечно, знал Гавела — еще с 70-х годов — как известного драматурга, писателя и волевого диссидента. Он отнесся ко мне тоже как к старому знакомому, хотя, скорее всего, мало что обо мне знал.

Во время встречи я подарил ему свое эссе «Разлука с лицом», написанное по-русски в камере чешской тюрьмы. Он поблагодарил меня, сказал, что тоже писал свои произведения в этой самой тюрьме, что такова судьба диссидента.

Сперва Гавел говорил со мной через переводчика, потом без каких-либо комплексов перешел на русский — чтоб не терять время на перевод. Когда прощались, он пригласил меня его навещать, когда снова окажусь в Праге. Я обещал, но больше, к сожалению, мы не встретились… Вацлав Гавел был простым великим человеком.

— Кажется, это его словечко — «абсурдистан»: в отношении бывших российских колоний, а может — и России. Путинский режим он назвал «самой жесткой из всех известных форм посткоммунизма, комбинацией старых стереотипов и новой бизнес-мафиозной среды». Поддерживаете это определение?

— Гавел хорошо знал, что такое «абсурдистан». Когда Каримов намекнул ему, что, если Узбекистану не выдадут Салиха, он аннулирует договор о закупке чешских трамваев, — Гавел, не колеблясь, ему отказал, посчитав подобную «торговлю» абсурдной.

Да, «абсурдистаном» можно назвать почти всю территорию бывшего СССР, и метрополией этого явления, конечно же, будет столица бывшей империи.

Москва по-прежнему имеет огромное влияние на этих территориях, потому что управленческий аппарат во всех «независимых республиках» тот же самый — коммунистический. А вообще — почитайте лучше мое эссе про свободу, там все сказано.

— Один из узбекских «френдов» в Facebook на днях процитировал Джавахарлала Неру: «Нет больших врагов собственного народа, чем воспитанная колонизаторами интеллигенция». Это правда, на ваш взгляд?

— Да, Неру был прав. Я живой свидетель, как «воспитанная колонизаторами интеллигенция» годами уничтожала национальные кадры, доносила на них, упекала их в тюрьмы, препятствовала их карьерному росту. Эта «интеллигенция» существует и сегодня, после так называемой независимости. Они продолжают испытывать ностальгию по СССР, хотя по-прежнему сидят в креслах, подаренных им когда-то колонизаторами. Узбекская политическая элита ментально остается коммунистической.

— Существует такой термин: «пассионарность». Наиболее пассионарные нации в наименьшей степени склонны терпеть всякого рода тиранию: достаточно взглянуть на наших с вами родных узбеков с их «хопакизмом» и «каримовщиной», продолжающей разъедать нацию даже спустя два года после смерти Каримова; а вот ближайшие соседи — республика Кыргызстан, в которой на сегодня официально зарегистрировано 229 партий. Есть искушение увязать степень политической активности с образом жизни — оседлым или кочевым. В то же время посмотрите на туркмен, извечных кочевников, устроивших на своем пятачке чуть ли не Северную Корею. Так от чего, на ваш взгляд, зависит характер той или иной нации, с чем связана степень его «пассионарности» или мера политической активности?

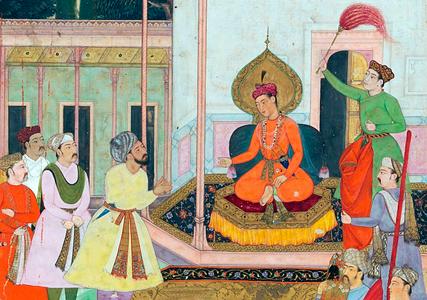

— Все самые значительные пассионарно-тектонические сдвиги происходили именно в Среднеазиатском бассейне. А тюрки были главными катализаторами этих сдвигов. Процесс длился тысячелетиями, начиная с Атиллы, Кок-Тюрков, Хорезмшахов, Газневидов, Тимура — и кончая Бабур-шахом, Шейбани и др.

Последним и, увы, самым неорганизованным проявлением пассионарности среднеазиатских тюрков явились локальные сражения против экспансии царской России в конце девятнадцатого века и басмаческие движения в начале двадцатого против большевиков.

Я не считаю узбеков пассивным народом. Во время так называемой «перестройки» узбеки проявили невероятную политическую активность и даже — политическую культуру. Именно политическая активность узбеков напугала местного диктатора Каримова; к сожалению, ему удалось установить в Узбекистане тот «янаевский» режим, который провалился в России.

— Да, он ведь даже успел отправить гэкачепистам поздравительную телеграмму… Но почему все-таки именно в Туркменистане и Узбекистане стало возможно то, что произошло? Неужели всё решили личности конкретных диктаторов — Туркменбаши и Каримова? Почему в соседнем Казахстане, несмотря на пожизненное президентство Назарбаева, люди живут иначе (во всяком случае, ни одного казахского гастарбайтера я в России не вижу)?

— Нельзя сравнивать режимы Назарбаева и Каримова. В одном Андижане число погибших мирных демонстрантов во много раз превышает число жертв «демократии» в Казахстане. А сколько Каримов убил оппонентов режима в тюрьмах, в подвалах СНБ и МВД? Число политических заключенных в Узбекистане во время диктатуры Каримова достигло 40 тысяч (хотя по официальным данным — 18 тыс.). А сколько оппозиционно настроенных граждан (среди них и религиозные мыслители) вынуждены были эмигрировать, бежать от режима!..

Да, в нашем регионе личность политика решает буквально все. В СССР тоже все определила личность Сталина. Но это не дает нам право ставить под сомнение пассионарность русского народа.

— В фильме «Свобода невооруженного человека» вы называете 1968 год поворотным пунктом в своем духовном становлении (в составе вооруженного контингента советских войск вы поневоле стали участником подавления Пражской весны). Можно ли сказать, что тогда же родился и поэт Мухаммад Салих?

— Да, поворотным пунктом в моей жизни явилась Пражская весна. Но не в поэтическом созревании, а в моем становлении как мужчины. Первый рифмованный текст я напечатал в 1966 году в районной газете «Пахтакорлар овози» («Голос хлопкоробов»). Текст был, разумеется, о любви. В апреле 1968 года меня призвали в армию. Я попал в Южные группы войск, в город Секешфехервар, бывшую столицу Венгрии. Быстро освоил русский язык. И вот там началось настоящее увлечение литературой. Библиотека нашего отдельного разведывательного батальона при дивизии была роскошная! Я впервые познакомился с Ремарком, Джеком Лондоном, Хемингуэем и другими западными писателями. Но тут случилась «пражская весна»… В ночь с 20 на 21 августа наша дивизия вошла в Чехословакию.

— Именно там, по вашим воспоминаниям, вы увидели и почувствовали на себе силу мирного гражданского протеста. Можно ли сказать, что память об этом помешала вам в 1991 году после подтасовок в голосовании в ходе выборов президента Узбекистана призвать народ строить баррикады?

— Совершенно верно. Прага убедила меня, что со злом можно бороться мирными средствами. Но в 1991-м я не учел, что в «советской» реальности все решает сила. Когда я это понял, то был уже, слава Аллаху, за пределами Узбекистана.

— А что вы думаете об этом сегодня? Если власть беззаконная (узурпаторская) и людоедская, можно ли на нее воздействовать силовым путем?

— Сегодня я считаю, что народ должен иметь право на бунт. Если режим не оставляет ему другого выбора.

— Должен ли поэт заявлять в стихах свою гражданскую позицию? Или — «мухи отдельно, котлеты отдельно», «Богу — богово, кесарю — кесарево»?

— Не люблю словосочетания «гражданская позиция», но на ваш вопрос отвечу. Поэт, как и всякий свободный человек, никому ничего не должен. Но бывает тип людей, чувствующих себя ответственными: перед родителями, перед возлюбленной, перед своей семьей, родиной, в конце концов, народом. Это чувство врожденное, его нельзя приобрести, ему нельзя изменить. Я, наверное, принадлежу к этому самому типу. Когда я учился в школе — дрался с мальчишками, оскорблявшими моих близких, защищал честь семьи. Повзрослев, стал защищать честь моей девушки. В рядах Советской армии я дрался с солдатами-«дедами», которые унижали узбеков, обзывая их разными оскорбительными словами. Русский шовинизм заставил меня осознать мою национальную идентичность. Я почувствовал себя должником — перед узбекским народом. Это и стало моей «гражданской позицией».

— Кого в узбекской литературе вы считаете своим учителем (учителями)?

— Никого. Ни в узбекской, ни в мировой литературе учителей у меня не было. Но были повлиявшие на меня поэты.

— Рауф Парфи, например?

— Мы с ним писали совершенно по-разному. Можно сказать, находились на противоположных стилистических полюсах. Рауф Парфи — большой поэт, мы были очень близки, дружили, но в литературе исповедовали разные принципы.

Он и человеком был замечательным. Молодежь к нему тянулась — Рауф-ака никогда никого не отталкивал от себя, терпеливо выслушивал самые банальные речи собеседников.

ПОЭТ

(Рауфу Парфи)

Поперхнувшаяся дымом стена,

Утомленная разговорами скатерть,

На ней огрызки сплетен и яблок…

А на табуретке — седая птица

С утопленными глазами.

Птица, забывшая свои песни,

Птица, заговорившая на нашем языке,

На языке угнетенных —

И враз поседевшая.

(1980, перевод Санджара Янышева)

…Большое влияние на меня оказали французская и латиноамериканская поэзия. Но надо сказать, что я охотнее читал прозу и эссеистику, нежели стихи. После армии, году в 1970-м, я открыл для себя Франца Кафку. В библиотеке ТашГУ был только один (по словам библиотекарши) экземпляр его избранных вещей. Помню жирные красные буквы на черной обложке: ФРАНЦ КАФКА. Он в буквальном смысле меня потряс. Настолько, что я тут же уничтожил свои романтические рассказы, написанные в армии и после. И одним махом перевел на узбекский притчу «Превращение». Перевод этот был напечатан лишь спустя тринадцать лет в журнале «Шарқ Юлдузи».

Тогда же я испытал влияние француза Поля Валери и австрийца Роберта Музиля: они помогли мне сформулировать читательское кредо. Я решил, что должен читать только самое лучшее, — таков был мой юношеский максимализм.

— Какая новая тема или интонация пришла в узбекскую литературу с появлением поэта Мухаммада Салиха?

— Я знаю, но не скажу. Не из скромности, а из уважения к узбекской литературной критике. Ответить на этот вопрос должна она. (Смеется.)

ЗИМНЯЯ ВЕТКА

Без листьев.

Нагая.

Горькая.

Какое еще слово нужно, чтоб рассказать

Про ее одиночество…

А тебе, что нужно тебе?

Терял ли ты сам в жизни то,

Что потеряла она?

Но ты упрямо оголяешь слово,

Обнажаешь ветвь

Жестоко. Наконец, вот она —

Сиротливее, чем «одиночество»,

Истощённее, чем «голод»,

Розга,

Торчит на дереве, дрожа.

(1981, перевод Санджара Янышева)

— Кого из интересных поэтов вашего поколения вы можете назвать? Где-то я видел фотографию с вами в окружении нескольких поэтов-восьмидесятников.

— Да, я часто бывал (и не только на фотографиях) «в окружении» Усмана Азима, Хуршида Даврона, Шавката Рахмона и т. д., хотя сам себя считаю скорее семидесятником... Мы никогда не мыслили одинаково, не двигались в одной упряжке. Идеалы были разные. Они хорошие поэты. Но «хороший поэт» — не титул.

По их мнению, я выбрал «неправильный» путь. К сожалению, почти все они — кто молча, а кто открыто — встали на сторону угнетателей во главе с узбекским диктатором…

В 78-м или 79-м году в доме Хуршида Достмухамедова мы поклялись не брать никаких наград из рук колонизаторов и их узбекских прихлебателей. Там были все названные поэты, кроме Шавката Рахмона… Он, кстати, не успел получить никаких государственных наград, так как рано умер.

— Где-то я прочитал о «группе метафористов», лидером которой вы являлись, — действительно ли такая существовала? Был ли написан манифест?

— Да, в конце 70-х писали о неких «метафористах», но я себя метафористом не считал — для меня любая настоящая поэзия метафорична. То есть метафора — это средство выражения, а не новое литературное направление.

Поэтического манифеста тоже не было. Возможно, вы имеете в виду «Письмо в Политбюро», которое подписали 53 молодых узбекских поэта и писателя...

— Кстати, да, этот документ чрезвычайно интересен. Его появление беспрецедентно. Мне кажется, ни до, ни после узбекская литература не была такой единой и бесстрашной. В русской литературной и общественной жизни был похожий акт: я имею в виду неподцензурный самиздатовский альманах «Метрополь» (1979); но чтобы вот так, открытым письмом — в главный политический орган империи — изнутри (и даже от «лица») ее колонии!..

— Письмо было написано мной на русском языке в декабре 1984 года. Оно стало первой публичной попыткой протеста национальной интеллигенции за всю историю советского Узбекистана. Мы протестовали против цензуры, а также против притеснения национальных и религиозных ценностей нашего народа. В те годы «редактировали» даже произведения Шекспира, если в них употреблялись слова «Бог», «Ангел», «Пророк»...

Письмо было скорее политическим актом, нежели литературным, — в этом смысле его можно квалифицировать как манифест. Полтора месяца мы собирали подписи. Соглашались в основном молодые узбекские литераторы. Русскоязычные, к сожалению, все уклонились. Собрали 56 подписей. После трое (Эркин Агзамов, Хайриддин Султанов и еще одна молодая поэтесса из области) свои подписи отозвали. Если не ошибаюсь, в начале 1985 года письмо отвез в Москву Мурад Мухаммад Дост, с которым мы когда-то учились в Москве, он — в Литинституте имени М.Горького, я — на Высших литературных курсах…

— Почему в Политбюро, а не сразу генеральному секретарю ЦК КПСС?

— Потому что тогдашний генсек Черненко был среди нас крайне непопулярной личностью. Он вскоре умер, и ответ пришел уже из администрации Михаила Горбачева. Вот этот был и популярен, и знаменит еще до прихода к власти. Помню, в 1983 году в мастерской поэта-акциониста Дмитрия Пригова московские художники и поэты горячо обсуждали некоего молодого члена политбюро по фамилии Горбачев...

…Ответ на наше письмо пришел в мае 1985 года, но не к нам, а к тому, против кого мы восставали, — к идеологическому секретарю ЦК КП Узбекистана Рано Абдуллаевой.

Все до единого «подписанты» были вызваны к ней «на ковер». Абдуллаева пригласила также и других «мастеров пера», идеологически правоверных, — дабы противопоставить их неблагодарным бунтовщикам. Ко всеобщему удивлению большинство этих благополучных и обласканных властью писателей, вдохновившись нашей энергией, перешло на нашу сторону. От своей подписи ни один не отказался — как нам ни угрожали.

Полтора часа спустя мы вышли из здания ЦК КП Узбекистана моральными победителями.

Это событие стало первым импульсом к созданию политических движений Узбекистана.

Писатели постарше отнеслись к демаршу молодых с иронией и издевкой. Например, поэт Абдулла Арипов кричал на всю республику: «Чего они хотят? Чтоб Ленин-бобо встал и поклонился им? Или им нужна кнопка ядерного чемодана? Молодежь оборзела!!» Одописцам было обидно, что «оборзевшая молодежь» не испугалась Кремля, которого они боялись даже во сне.

— Вашего главного оппонента (Ислама Каримова) больше нет. Однако вы не спешите возвращаться в Узбекистан. Почему?

— Да, Каримова нет, но есть люди, которые продолжают его дело. Узбекистаном по-прежнему управляют они, хотя новый президент (как будто) изо всех сил с ними борется. Для моего возвращения нет ни правовой, ни политической почвы. Я жду своей полной реабилитации; как только это произойдет (иншаАллах!), я вернусь домой.

— Мухаммад-ака, если позволите, личный вопрос. Насколько мне известно, ваша супруга Айдин была неординарным человеком… Вы женились по любви?

— Конечно, по любви. Очень большой любви. Мы познакомились в университете, хотя учились на разных факультетах — я на журналистике, она — на биофаке. Ее девичье имя — Светлана Березняцка. Она родом из Луганска; наполовину украинка, наполовину полька.

— Как ее приняли ваши родители?

— Сначала они были против нашего брака, но потом, когда поближе ее узнали, полюбили всем сердцем. Настолько, что часто защищали жену от моего экспансивного характера. У нас двое детей — дочь Умида и сын Тимур.

В 1983 году, спустя восемь лет после нашей свадьбы, Светлана приняла ислам и стала Айдин.

Во всех мытарствах она была моим другом, советником, собеседником и даже учителем. Она помогала мне познавать смысл аятов Корана, который сама очень глубоко исследовала — и даже создала на его основе собственную медицинскую теорию. В ее основе — синтез Медицины Пророка (лечения по сунне) с народной медициной и учением Авиценны. Написанная на турецком языке и вышедшая в 2007 году книга Айдин «Истинное врачевание» в короткий срок стала настоящим бестселлером. В Турции, например, книга переиздавалась более тридцати раз. Ее перевели на множество языков, в том числе на русский и на арабский.

…Четыре года назад Айдин умерла. В Турции в последние годы возникло множество последователей Айдин Салих, особенно среди женщин-врачей.

— Вы верите, что встретите ее однажды — в другой жизни?

— Очень надеюсь, что мы с ней встретимся в раю. Хоть я и великий грешник. Молю Аллаха, чтоб он меня простил.

Мухаммад Салих

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

ЗАХВАЛЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Что человеку делать, захваленному свыше меры?

А?

Человек, захваленный до небес,

где лесенка,

ведущая вниз?

Или вовсе ему не спускаться?

Или в туч череду он вчертился навечно?

Или хлынет, как из ведра,

чтобы завтра

зацвел тот, кто

был в землю втоптан

вчера?

1983

* * *

Не свирепей, — не я вожу за нос прогнозы.

Упал тяжелый снег, но не с моих же плеч!

Поверишь ли, не я дышу морозом,

Я грязь не создавал, как собственную желчь!

Когда ты спотыкаешься о камень,

Не думай обо мне, не я твой поводырь.

Когда сады секут тебя, как скальпель,

Не я их посадил, те вечные сады!

Когда твой дух разбит, и нет во мгле дороги,

Ты не следи за мной исподтишка.

Я не вступал с Платоном в диалоги,

Дух создавала не моя рука!

1984

ЧЕЛОВЕК

Невидимого не сглазишь, он защищен от порчи.

Я есмь только заочно, не всматривайтесь зря.

Изменение мысли — мой источник и почва,

семья и родня моя — слова словаря.

1977

ТУПИК

Дом торчал, как топор, отсекая трапецией путь.

Дом, скажу еще раз, словно черный топор.

Улица стихла, пение слышно чуть-чуть.

Я, забытый младенец, стоял здесь с неведомых пор.

Чья-то лампа погасла мгновенно левей тупика,

И рука моя резко потеряла свой вес.

Тотчас справа растаяла лампа, — другая рука

Растворилась в ответ, ее образ исчез.

И Абстракция вышла навстречу, сломав скорлупу.

Ночь упряма еще, ну а я неуступчив уже.

Панорама дышала, и был загорожен мой путь,

был тупик, словно улица в парандже.

1985

ЗИМА

Снег под ногами хрустит, как мириады бабочек,

Ветки деревьев, словно кинжалы выхваченные,

остры.

Глуше свинцовых дверей лай далекого пса,

в горле вороньем застряли стальные обрезки:

кар-р!

Все четче, все тверже труба над крышей,

из нее выползает пушистый-пушистый дым,

в небо уходит все шире — сновидческая воронка.

Ворон в нее пеленает своего вороненка.

1979

ПОСЛЕДНИЙ ДЕРВИШ

Неясный ветер тащит и манит,

чтоб растворить меня в своем объеме.

Ведет меня, как спрятанный магнит,

Могущество горы на небозёме.

Безудержная степь и аромат.

Их чары шарят, ищут резонанса,

Используя все способы подряд.

Но я освобожден от транса странствий!

Мысль об уходе, уходи назад!

Я воин, но совсем других походов.

Да, дети не вмещаются в рюкзак...

Жена моя не любит пешеходов...

1981

(Переводы Алексея Парщикова)

ОПАСНОСТЬ

Салих, будь мудр: не бей в пустой набат,

Чтоб родину вернуть, — сперва прикинь:

Когда все те поднимутся на борт,

Кому домой, ужель не треснет киль?

(2018, свободный перевод Санджара Янышева)

-

23 февраля23.02ФотоРучная работа иглойВ Ташкенте открылась галерея Suzani by Kasimbaeva

23 февраля23.02ФотоРучная работа иглойВ Ташкенте открылась галерея Suzani by Kasimbaeva -

20 февраля20.02Из Ферганской долины — на трон ДелиКак потомки Бабура сплавили степную кровь, персидскую культуру и индийские традиции

20 февраля20.02Из Ферганской долины — на трон ДелиКак потомки Бабура сплавили степную кровь, персидскую культуру и индийские традиции -

16 февраля16.02Огненная, красная — и прекраснаяКак лошадь стала незаменимым животным в китайском календаре

16 февраля16.02Огненная, красная — и прекраснаяКак лошадь стала незаменимым животным в китайском календаре -

13 февраля13.02Конец смутного времениКак тюрки навсегда изменили Центральную Азию

13 февраля13.02Конец смутного времениКак тюрки навсегда изменили Центральную Азию -

09 февраля09.02ФотоКаракалпакская идентичность в цветеВ Ташкенте проходит выставка Саидбека Сабирбаева «Орнаменты памяти»

09 февраля09.02ФотоКаракалпакская идентичность в цветеВ Ташкенте проходит выставка Саидбека Сабирбаева «Орнаменты памяти» -

05 февраля05.02Ушёл «хранитель» старого ТашкентаСкончался известнейший краевед и популяризатор истории Узбекистана Борис Анатольевич Голендер

05 февраля05.02Ушёл «хранитель» старого ТашкентаСкончался известнейший краевед и популяризатор истории Узбекистана Борис Анатольевич Голендер