В Узбекистане каждый уважающий себя художник или фотограф хотя бы раз побывал в Гелане — легендарном высокогорном поселке в Кашкадарьинской области, славящемся неотразимыми пейзажами и экзотическим бытовым укладом жителей. Но как туристическое направление Гелан начал набирать популярность совсем недавно. Из-за близости к государственной границе и Гиссарскому заповеднику до 2018 года энтузиастам приходилось оформлять специальные разрешения, а после преодолевать трудный путь по горному серпантину, доступному для прохождения только на полноприводном транспорте.

Времена изменились. Сегодня десятки туристов спешат открыть для себя одно из немногих оставшихся «белых пятен» на карте Центральной Азии. Хотя путешествие в Гелан все еще остается не самым легким и, безусловно, нетривиальным предприятием с элементами авантюры.

В последние дни весны 2024 года четыре публичных персоны, помешанных на визуальном контенте, решили объединить усилия для фотографического исследования современного Гелана. Это, разумеется, я — корреспондент ИА «Фергана» Андрей Кудряшов, — а также мой хороший друг, ведущий популярного блога «Узбекистан: блокнот исследователя» Тимур Нуманов. Руководить экспедицией был приглашен Анзор Бухарский — известный фотограф, организатор выездных международных мастер-классов по этнографической, жанровой и стрит-фотографии. Четвертым участником, представлявшим как бы взгляд со стороны, стала московский инстаблогер Ирина, до этого объехавшая многие экзотические уголки Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. Материал, который мы вчетвером получили в Гелане, измеряется сотнями оригинальных фотографий и часами видеозаписей. В этой публикации я покажу лишь фрагменты в своем любимом жанре путевых заметок.

Нетуристический Самарканд

Прилететь на самолете в Гелан не получится. В Гелане есть авиакасса, но ближайший международный аэропорт находится на расстоянии 165 километров – в Самарканде. Поэтому путешествие неизбежно начинается с «туристической столицы» Узбекистана.

Анзору Бухарскому архитектурные достопримечательности Самарканда не особенно интересны. Я обнаружил его в «мугат-хоне» — непосещаемом туристами квартале среднеазиатских цыган-люли.

Анзор — визуальный специалист по люли. В Бухаре он годами фотографирует подробности их повседневного быта, вхож в цыганские семьи и кланы. Попадая в другие города, сразу старается выяснить, есть ли здесь люли, и как можно быстрее до них добраться. Хорошее знание таджикского языка, на одном из диалектов которого разговаривают среднеазиатские цыгане, и полная открытость в общении делают для него доступным творческие контакты с персонажами, которых туристы обычно стараются обходить стороной.

Люли называют сами себя мугат — то есть магами. Хотя исповедуют традиционный ислам суннитского толка. В самаркандской «мугат-хоне» Анзор Бухарский отвел экспедицию не куда-нибудь, а на поминальный обряд в семье барона. Сам сел за дастархан и долго читал нараспев суру из Корана, подходящую к такому случаю. Люли были признательны приезжему домло (учителю, сведущему в исламе) за искреннее и деятельное участие в происходящем.

Анзор объяснил нам, что в повседневном быту цыгане вполне дружелюбны и гостеприимны. Это на рынке им палец в рот не клади, но у себя дома они — прежде всего, мусульмане. «Я, пожалуй, единственный человек в мире, которого кормят цыгане», — полушутя заметил Анзор. От поминальной трапезы мы, впрочем, вежливо отказались, вполне удовлетворившись фотографиями экзотических жанровых сцен.

Потом мы еще заглянули за жанровыми сценами на знаменитый Сиабский базар. «Если мне предложить на выбор десять пейзажей или один базар, я, ни секунды не сомневаясь, выберу базар!» — предупредил Анзор меня как заядлого пейзажиста. Он еще не знал, что в Гелане не будет вообще никакого базара, и почему его там не будет.

Перед автозаправкой на жилом массиве «Согдиана» внимание Бухарского привлек стихийный рынок на улице. Такие есть в каждом городе Узбекистана. Муниципальные власти отчаянно борются с этим проявлением мелкой частной инициативы, считая ее рассадником антисанитарии и беспорядка, особенно в туристических городах. Но местный менталитет непобедим. К тому же туристам и фотографам нравятся импровизированные торговые ряды среди городских застроек. В них есть неповторимая самобытность, не говоря уже о дешевизне.

Мясо, жаренное… в мясе

Из Самарканда мы выехали на юго-восток на Kia Seltos — городском кроссовере, принадлежащем Тимуру Нуманову. Это комфортный, современный, семейный автомобиль. Но не внедорожник. С одним передним приводом, бензиновым двигателем и не очень высоким мостами. Договорились ехать небыстро, по возможности не насилуя машину и останавливаясь по любому удобному поводу.

Первую остановку сделали на перевале Тахтакарача, известном как Китабский перевал. Здесь с высоты 1675 метров над уровнем моря открывается прекрасный вид на Кашкадарьинскую область, точнее — на ее плодородную северную часть, на востоке обрамляемую отрогами Гиссарского хребта.

На перевале решили отдать первую дань традиционной кашкадарьинской кухне, на 99% состоящей из мяса. Знаменитый тандыр-гушт или тандыр-кабоб готовится так: свежую тушу барана с вечера разделывают на крупные куски, не отделяя плоть от костей и мясо от жира. Густо посыпают специями, слегка подсаливают и накрывают плотным слоем мокрых веток арчи — среднеазиатского древовидного можжевельника. Оставляют мариноваться на ночь. С утра куски мяса нанизывают на металлические шампуры и подвешивают внутри жерла тандыра — традиционной глиняной печи, в которой в других случаях пекутся лепешки или сомса.

К углям в тандыре прибавляются свежие ветки арчи. Раньше и для самих углей использовали только древесину арчи. Но сейчас ее не так много осталось в природе, поэтому обходятся добавлением веток. Потом тандыр накрывается сверху большим казаном. Все оставшиеся щели замазываются глиной. При отсутствии доступа воздуха, над еле тлеющими углями, внутри горячих стенок печи, мясо медленно пропекается, напитываясь запахом арчовой хвои.

Это лишь одна из вариаций тандыр-кабоба. В других регионах мясо могут жарить прямо на углях, накрывая хвойными ветками сверху и присыпая землей. Существует несколько способов, но рецепт везде один: баранина, специи, хвоя.

Лично я не назвал бы тандыр-гушт блюдом особо изысканным, не говоря уже о большой пользе для здоровья. Но нет сомнений в его экзотичности. Попробовать хотя бы раз его необходимо.

В дальнейшем в экспедиции довелось дегустировать и другие кашкадарьинские блюда. Тоже из мяса. Для вегетарианцев тут нет ничего кроме салата из помидоров, огурцов и лука. Одно блюдо называлось тушенка — та же жирная баранина, несколько часов томленая с луком в большом казане. Другое называлось бастурма — тушенку в конце еще и обжарили до румяной корочки в смеси жира с растительным маслом. Мясо, жаренное… в мясе. Рацион кочевника и скотовода. Меню экспедиции можно было бы назвать сокрушительным для ЖКТ или «близким к спартанскому» — как поэтично писал в своем блоге Анзор Бухарский. Только в конце пути мы добрались до знаменитой, экологически чистой геланской картошки.

По стопам Амира Темура

«Мы идем по стопам Амира Темура», — периодически повторял Анзор Бухарский. И был полностью прав — в том смысле, что выдающийся полководец и государственный деятель XIV века некогда родился в кишлаке Ходжа-Ильгар вблизи современного города Шахрисабз, в семье вождя тюрко-монгольского племени барлас Мухаммада Тарагая (Тургая, то есть Жаворонка). В самом Шахрисабзе, существовавшем и в те времена как крупный город под названием Кеш, Тамерлан основал свою летнюю резиденцию и построил величественный дворец Ак-Сарай (Белый дворец). Остатки его входного портала сохранились до наших дней и являются одной из важнейших достопримечательностей на туристической карте Узбекистана.

Однако архитектурные артефакты, как всегда, не особенно вдохновили жанрового фотографа. Пока мы с Тимуром Нумановым фотографировали Шахрисабз, так сказать, впрок — когда еще сюда попадем, — Анзор откровенно скучал. «Я уважаю тревел-фотографию, но сам никогда не буду фотографировать подстриженные газоны, свежеуложенную брусчатку, все эти скамейки, киоски и фонари. Надо скорее ехать отсюда в Гелан», — решительно заявил руководитель экспедиции.

Надо заметить, что не одного Анзора Бухарского разочаровала реконструкция исторического центра Шахрисабза, из-за которой город едва не лишился статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Можно даже сказать, что это общая проблема большинства исторических мест в Узбекистане. Власти неукротимо стремятся их «облагородить», навести вокруг «красоту» — как они сами ее понимают, максимально урбанизировать окружающую городскую среду. У ценителей аутентичности это вызывает гневное неприятие вперемешку с сарказмом. По моему мнению, истина, как всегда, находится где-то посередине — между утонченными вкусами эстетов и естественной тягой местных жителей к доступным стандартам современного бытового комфорта.

К слову сказать, в Шахрисабзе мы не стали надолго задерживаться и по причине отсутствия здесь дешевых и качественных отелей. Посудите сами. Заведение с тремя звездами на фасаде стоит пустым и угрожающе темным, как постоялый двор в советском райцентре. При этом в нем нет одноместных номеров, а в двухместные не соглашаются заселять дешевле чем за 500 тысяч сумов (почти $50) за ночь. Другой отель с виду неплох и по ценам мягче, но потому и свободных мест в нем нет.

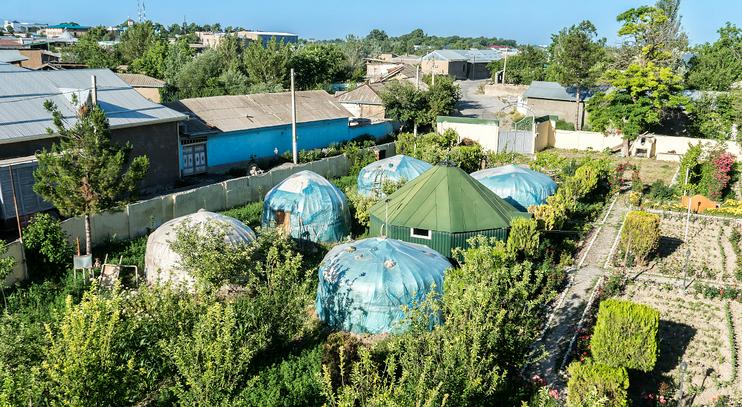

Как настоящие исследователи, мы предпочли уехать в соседний город Китаб, где остановились в юртовом лагере за $15 c человека. Заодно хозяин, уважаемый Ахат-бобо, поделился со мною своими невзгодами — пострадал от капризов погоды. Сумел за одну зиму построить рядом с юртами красивую двухэтажную гостиницу, которую оборудовал обзорным патио на крыше. Но не предвидел изменений климата. Необычайно дождливая нынешняя весна превратила патио в… бассейн с плохо изолированным дном.

По нашим наблюдениям, Кашкадарьинская область, несомненно, обладающая огромным туристическим потенциалом, заметно отстает от соседних регионов — Самарканда и Бухары — именно из-за слабости современных гостиничных инфраструктур. Что-то стараются сделать, учатся на своих ошибках. Но получается пока только тандыр-гушт.

Дорога в никуда

С утра выехали из Китаба, и очень быстро проехали 30 километров до предгорного поселка Мираки, со времен СССР известного охотничьим хозяйством и климатическим санаторием. Отсюда дорога поднимается крутым серпантином на плотину Гиссаракского водохранилища. Плотина высотой 140 метров и длиной в 528 метров была построена еще в 1988 году в целях сезонного накопления воды для последующего орошения хлопковых полей. Тогда вообще все было только для них. Но в 2011 году к гидроузлу пристроили современную ГЭС, с тех пор обеспечивающую электричеством Шахрисабз и значительную часть севера Кашкадарьинской области.

С обзорной площадки открывается великолепный вид на широкую водную гладь, на востоке врезающуюся длинным заливом в зеленые холмы, покрытые красными полями маков. Дальше и выше белеют четырехтысячные вершины Гиссарского хребта, то есть горы Памира. Мы едем туда. Это тоже исторические места. В VIII веке здесь происходила драматическая завершающая часть восстания Муканны, легендарного «Пророка под покрывалом», предводителя «людей в белых одеждах». Того самого Муканны, которого Борхес высмеял в своей новелле «Хаким из Мерва, красильщик в маске». И которого советская и последующая историография Центральной Азии превозносила как вождя освободительного движения согдийцев против Халифата Аббасидов.

На мой личный взгляд, Муканна был авантюристом, сектантом и еретиком, которых хватает во все времена. Хотя в его романтической идеологии имелся один объективный аспект — попытка синтезировать традиции зороастризма с монотеистической доктриной ислама. Муканну убили где-то на этих склонах. Жители поселка Сарчашма, расположенного в 23 километрах к востоку от Гиссаракского водохранилища, считают себя отдаленными потомками его разгромленной армии. А бытовой уклад и культура народов Узбекистана в итоге, спустя века, допустила органическое слияние некоторых зороастрийских традиций с правоверным следованием исламу. Например, празднование Навруза — дня весеннего равноденствия...

Пока я отвлекся на исторические реминисценции от своих обязанностей штурмана, экспедиция чуть не зашла в тупик. Пропал сигнал навигатора в Google. На навигаторе окружающая местность превратилась в «белое пятно» уже не фигурально, а практически. Какая-то дорога на ней еще обозначалась, но… как ведущая в никуда. Никакого Гелана нет! Впереди только белое поле на карте. Офлайн ситуация выглядела не лучше. Головокружительной красоты пейзажи.

Но дорожное покрытие под колесами Kia Seltos становилось все сложней для городского кроссовера. А сама колея и ущелье вокруг нее все уже, и все извилистей. Мы заблудились в горах?.. Никому не хотелось застрять в глуши, где давно не видно ни встречных, ни догоняющих. Или — в лучшем случае — наехать на пограничную заставу с соседним государством.

Был момент, когда мы чуть было не повернули назад с намерением расспросить дорогу, чтобы вернуться позже или… в другой раз. Но тут, как в сказке, из леса вышел старый пасечник и развеял наше смятение: «Вы правильно едете. Еще девять километров вперед, и будете в Гелане».

И правда, всего через пару километров, разбитая колея вдруг превратилась в хорошую асфальтированную дорогу. Оказывается, геланцы поддерживают свой участок трассы в идеальном состоянии собственными усилиями. Мы сделали длительную остановку на фотосессию в очень маленьком кишлаке Яккахона (буквально «Один дом»), мгновенно и особенно приглянувшемся Анзору Бухарскому.

Потом миновали поворот на кишлак Кул. И наконец торжественно вкатились в Гелан, утопающий в тополях и лежащий в зеленой чаше возделанных склонов на фоне самой высокой в Узбекистане горной вершины – пика Хазрет-Султан, высотой 4643 метров над уровнем моря.

Продолжение следует.